Manifestes de l’antispécisme (première partie)

– par Camille Brunel

Koko le gorille qui parle.

Voir les 8 photos

Cet article fait partie d’un cycle

Avant de se demander s’il est moral ou non de tuer des moustiques, ou si la vie d’une huître vaut celle d’un agneau, l’antispécisme imagine une vision de l’animal à rebours de celle que l’Homme s’est forgée pour lui-même. On le voyait comme un Dieu ? Voyons-le comme un être mortel. Comme une machine ? Regardons-le comme un être sensible. Comme un ennemi ? Tâchons de l’approcher. Il serait moins intelligent ? Apprenons-lui à parler. Dans la réalité comme dans la fiction, nombreux sont ceux qui ont cherché sinon à annuler, en tout cas à secouer les frontières séculaires, souvent élaborées par la peur ou la superstition, qui séparent homo sapiens du restant de la Création. Les cinq films sélectionnés ici illustrent comment, dans la foulée de La Libération animale de Peter Singer dans les années 1970, certains artistes eurent l’intuition qu’un autre rapport de l’humain aux autres espèces était possible. Pas question, cependant, de se prononcer sur le moustique ou sur l’huître : la proximité affective autant que la sensibilité esthétique président, dans chacun de ces cas, à la priorité accordée aux gorilles, aux félins, aux ours, aux orques – et même aux gros reptiles.

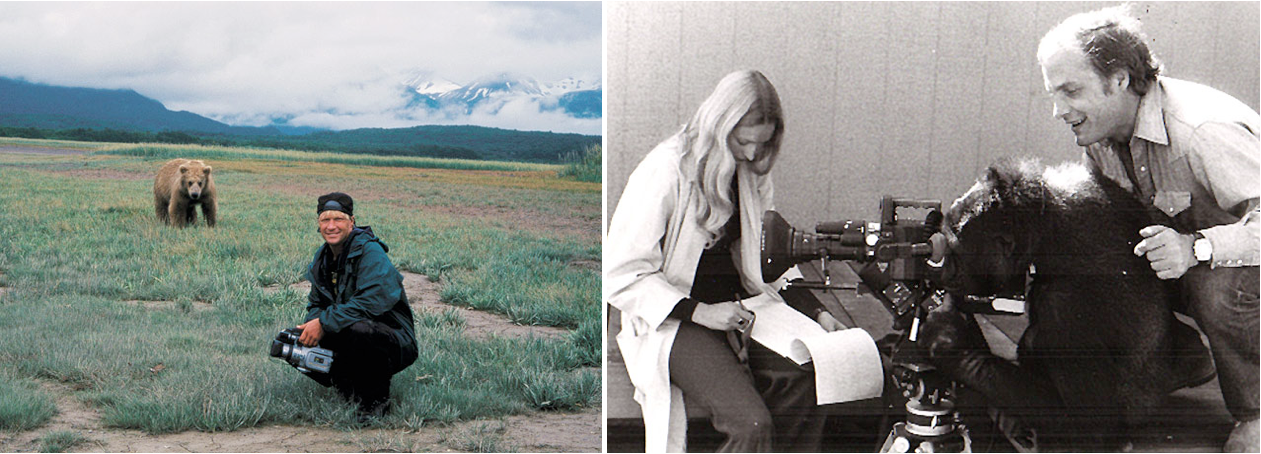

Koko le gorille qui parle, de Barbet Schroeder (1978).

Sorti trois ans après l’essai de Peter Singer, Koko le gorille qui parle, de Barbet Schroeder, se penche sur les primates. Cela étant dit, le documentaire porte sans doute moins sur Koko, petite femelle gorille capable de communiquer en employant le langage des signes, que sur Penny Patterson, la jeune femme qui le lui enseigne.

Si l’on peut passer une bonne partie du film à s’émerveiller de voir un gorille exprimer une intériorité et une complexité, celles-ci ne sauraient étonner le spectateur antispéciste : oui, Koko est une personne, parce qu’elle comprend l’anglais et le parle des deux mains, mais tous les gorilles du monde, depuis toujours, en étaient et en sont une aussi, en dépit du fait que personne ne soit allé vérifier ou leur apprendre à le dire. Penny Patterson, elle, est en revanche exceptionnelle : si d’autres expériences du même type avaient été tentées au début du XXe siècle, elle est la première à avoir noué un lien affectif fort avec son « cobaye ». Koko et Penny sont toujours vivantes aujourd’hui, en 2015 : à la Gorilla Foundation, on continue de travailler sur d’autres grands singes capables d’adapter leur langage aux humains, et Koko, vieille dame désormais, adore les petits chats – on la voit sourire sur les photos : la contraction des zygomatiques a le même sens chez le grands singes anthropoïdes et chez l’Homme.

Le singe éduqué n’est pas un singe dénaturé.

Les scientifiques d’aujourd’hui accordent pourtant peu de valeur au travail de Penny Patterson. Vouloir communiquer avec l’animal en lui enseignant le langage humain est en effet, aux yeux de la Raison, un non-sens : ce qu’il faut, c’est aller observer les singes dans la nature et étudier leurs comportements « à l’état naturel ». Ce faisant, les scientifiques placent une frontière entre l’Homme et l’animal qui, pour bien fondée qu’elle puisse sembler, est à double-tranchant, tant elle permet en fait de maintenir une forme de ségrégation entre le « civilisé » et le « sauvage ». En apprenant le langage des signes, Koko n’est pas moins singe, pas plus que l’apprentissage d’une langue étrangère ne change quoi que ce soit à la nature de qui que ce soit. Le singe éduqué n’est pas un singe dénaturé – et Koko, née dans un zoo, n’aurait de toute façon jamais vécu comme l’exige sa « nature ». Au prix d’un enseignement pas moins noble que celui de la lecture à un enfant sauvage, Patterson parvient à gratter la cloison séparant l’homme du singe, et à voir ce qui vit derrière – la découverte, on s’en doute, n’est pas au goût de tout le monde.

Un autre personnage juge d’ailleurs primordial de conserver la frontière du spécisme : le gardien de zoo de San Francisco ayant « prêté » sa captive à la jeune doctorante. Celui-ci n’a pourtant, en terme « d’environnement sauvage », que du béton à proposer – preuve que le discours rationnel achoppe ici sur le réflexe du spécisme : dire que l’animal doit rester sauvage ne signifie pas lui accorder la liberté, mais simplement n’avoir de contact avec lui que dans le cadre de la défiance, de la domination, voire de l’affrontement. Penny Patterson payera cher sa volonté de traverser la frontière érigée entre l’humain et le gorille – et se perdra peut-être : dans les années 2000, deux employées de la Gorilla Foundation portent plainte contre Penny Patterson qui les aurait invitées, de façon un peu trop pressante, à se dénuder devant Koko. L’affaire sera réglée en dehors des tribunaux.

Koko / Roar.

Roar, de Noel Marshall (1981).

Au moment même où Barbet Schroeder tourne aux côtés de Koko et Penny, une autre femme paye cher sa volonté de déplacer les frontières entre l’homme et l’animal – au prix cette fois de nombreux points de suture. Elle s’intéresse aux grands félins, nous avons déjà parlé d’elle, il s’agit de Tippi Hedren[1]. Le tournage de Roar, seul film de son mari d’alors Noel Marshall, s’étale sur une décennie, de 1971 à 1981, d’abord parce qu’il faut élever les acteurs (Jacques Perrin fera la même chose, de façon plus inoffensive, avec les oies du Peuple Migrateur…), ensuite en raison des adaptations scénaristiques nécessitées par le comportement imprévisible des animaux – le générique d’ouverture en fait d’ailleurs les co-auteurs officiels du film (« Since the choice was made to use untrained animals and since for the most part they chose to do as they wished, it’s only fair they share the writing and directing credits »).

Entièrement tourné dans la Shambala Preserve, en Californie, que l’actrice des Oiseaux venait tout juste de fonder, Roar raconte sa propre genèse, soit comment un homme, Hank – joué par Noel Marshall lui-même – rassemble chez lui des dizaines de félins (lions, lionnes, tigres, panthères, panthères noires, pumas, guépards), s’en occupe assez peu, interagit avec eux, et se voit confronté à des sceptiques qui aimeraient voir fermer son refuge, puis à sa famille, terrifiée par la liberté accordée aux grands carnassiers. Marché hollywoodien oblige, le format est celui d’un film catastrophe : les félins démolissent tout ce qui bouge de façon si répétitive qu’elle en devient expérimentale, et les acteurs – qui jouent au milieu des animaux, donnant à Roar le titre de « film le plus dangereux jamais tourné » – feignent (souvent assez mal) la peur au moindre tête à tête avec un prédateur, ce qui n’est pas la moindre des étrangetés du film.

S’y développe une véritable cinégénie du bonheur : rien n’est aussi important que de montrer qu’aucune barrière ne sépare la caméra et les acteurs des félins.

S’y développe néanmoins une véritable cinégénie du bonheur : rien n’est aussi important que de montrer, plan après plan, qu’aucune barrière ne sépare la caméra et les acteurs des félins. En conséquence, les bêtes de Roar ne ressemblent ni aux esclaves de Jean-Jacques Annaud (Deux Frères), ni aux marionnettes high-tech d’Ang Lee (L’Odyssée de Pi). Ils grouillent, dansent, se déplacent d’une façon unique, qui n’est pas non plus celle des documentaires, où les animaux sont généralement seuls entre eux. Jan de Bont, futur réalisateur de Speed et alors directeur de la photographie, en fera les frais, de même que l’adolescente Melanie Griffith, blessée au visage ; au total, 72 blessures seront à déplorer sur le tournage.

Comme avec Koko toutefois, une « aberration » scientifique (apprendre le langage des signes à un singe, faire entrer des lions chez soi) conduit à une découverte qui, trop fantasque pour les revues officielles, est idéale pour le cinéma. Et dans Roar chaque plan affirme que la vision des félins est erronée, puisque ceux-ci ne sont pas fondamentalement les machines à tuer que l’on nous a toujours présentées. Tout entier construit sur un excès d’antispécisme, le film, qui s’achève sur un happy end où les chasseurs se font bouffer et où la famille de Hedren prend des panthères dans ses bras, n’aura pas moins incité l’actrice à replacer le curseur au bon endroit. Cessant de câliner ces animaux comme des peluches, elle militera auprès du Congrès américain pour que l’achat de grands félins à titre privé soit interdit – alors que c’est précisément grâce à ce commerce-là que Roar aura été possible.

En dépit de l’erreur fondatrice du projet du film, Noel Marshall vise quand même particulièrement juste lorsqu’il affirme à un visiteur que ses animaux ne sont pas ses invités mais ses amis (« They’re not my guests, they’re more like friends ! »), proposant déjà, alors que la prise de conscience écologique dans le monde occidental n’en était qu’à ses balbutiements, l’idée que la planète n’est pas une possession humaine, mais un territoire partagé entre l’homme et les autres espèces. Ces excès eux-mêmes donnent lieu à des scènes presque oniriques qui, sans le chercher, en disent long sur le regard que portent les animaux sur ce qui les entoure – ainsi de ce dialogue entre Noel Marshall et un lionceau nommé Gary, tous deux vautrés dans un couloir de la maison, où les sons produits par la gorge se répondent (feulements d’un côté, paroles de l’autre) mais où le spectateur en vient à se dire que cette forme de communication-là est superflue : le body language fait une partie du boulot que l’homme, animal intellectuel, a tendance à mépriser, et une sorte de proto-conversation inter-espèce se déroule devant la caméra, quoiqu’elle ne porte pas sur des concepts très élevés : à défaut d’interpréter avec certitude les feulements du lionceau comme Han Solo interprète ceux de Chewbacca, Noel Marshall prête attention à ce qui lui est transmis et y répond – on a vu des conversations entre humains reposer sur moins d’interaction et d’attention portée à l’autre que celle-ci.

Roar.

[1]Voir notre entretien avec Tippi Hedren.