Cet article fait partie d’un cycle

Ta’ang, (en chinois « 德昂 », De’ang), semble aborder un sujet assez nouveau dans l’œuvre de Wang Bing : celui des réfugiés. Le film suit ainsi le parcours des membres d’une ethnie birmane, les De’ang, ou Ta’ang, qui doivent fuir une guerre civile dans le Kokang pour se réfugier en Chine, à la frontière.

Au premier abord, on est déstabilisé par le fait que Wang Bing semble s’attaquer au reportage de guerre. Et le réalisateur s’éloigne davantage de la Chine qu’auparavant, comme si, depuis A l’Ouest des rails, sa filmographie suivait le fil d’une dérive géographique de plus en plus lointaine. Parti de Xi’an pour filmer dans la région de Pékin une zone en voie de désindustrialisation, il s’intéresse alors aux camps reculés du désert de Gobi avec Fengming, Chronique d’une femme chinoise et Le Fossé. Puis c’est au sud, dans le Yunnan, qu’il filme le village isolé des Trois sœurs du Yunnan mais aussi, près de Kunming, A la folie, sorti en 2015. Banlieue industrielle, désert, hameau, asile : Wang Bing filme les lieux de l’altérité, de la relégation. En s’éloignant des centres du pouvoir économique et culturel chinois — quelle autre région plus pauvre et à l’écart que le Yunnan ? —, il filme des non-lieux pour les faire exister au centre de sa caméra. Avec Ta’ang, il va encore plus loin, près de la frontière birmane, au sud-ouest du Yunnan. Cette fois, il ne filme pas des marginaux chinois mais des Birmans. Non des camps de détenus mais des camps de migrants.

Or, ce qu’on ressent en voyant ce film, c’est un sentiment de perte ou d’étrangeté, comme si Wang Bing était plus en retrait que d’habitude, malgré son habituelle discrétion. Mais cet « effet des lointains » n’a de sens que si l’on mesure à quel point Wang Bing recherche encore et toujours la lisière des choses. C’est le sens de la cartographie de ses films, le signe d’une recherche de plus en plus aiguë sur les marginaux et leur façon de survivre, qu’il pousse ici à son paroxysme avec le motif de la marge géographique.

Lisières, donc. Qu’on lise le film à la lumière de cette idée et il prend d’un coup tout son sens. Wang Bing ne filme tout d’abord qu’un espace limité, celui de la frontière, et sa caméra opère comme une rétention du regard. On ne voit jamais ce qui se passe au loin, mais seulement l’espace familier des réfugié(e)s au fur et à mesure que celui-ci se construit dans l’urgence. Plans de campement, de versants en escaliers, mais non de la frontière proprement dite. Les personnages sont dans un entre-deux perpétuel. La route n’est filmée que comme lisière d’une assemblée autour d’un feu, ou un trajet en voiture pour se déplacer ailleurs. La ville de Nansan n’est elle-même qu’une étape momentanée de la migration. Ainsi, les personnages ne cessent d’errer, de se déplacer, de chercher un chez-soi, refoulés en permanence par les autorités chinoises qui ne veulent pas qu’ils s’installent. C’est cette errance absurde que filme Wang Bing, conférant à son scénario le même flux erratique. On ne sait pas où il va, parce qu’il suit ces êtres au fil de leurs doutes, hésitations sur la destination. Et cet espace, ce lieu à la fois ouvert et menaçant, les enserre, de la même manière que le corridor extérieur d’À la folie offrait l’illusion d’une course labyrinthique. Tunnel sans fin de l’espace frontalier où se perdent les migrants.

Ta’ang explore une temporalité qui se situe au croisement entre l’imminence du danger et l’avenir de la sécurité : une temporalité toujours en alerte.

Wang Bing se place lui-même dans un temps suspendu, de l’attente. Le film explore une temporalité qui se situe au croisement entre l’imminence du danger et l’avenir de la sécurité : une temporalité toujours en alerte. Et la caméra piétine, attend tout comme les femmes qui ne savent où aller. Ainsi, lorsqu’à la fin du film, des détonations forcent les réfugiés à longer le chemin et s’abriter pour la nuit, Wang Bing ne filme pas ce qui se passe réellement, mais il filme à la fois le temps de l’urgence, et l’attente d’une vie potentielle. On ne voit rien de la guerre civile : ce n’est pas ce qui intéresse Wang Bing, et c’est en ce sens qu’il s’écarte du reportage de guerre. Ce qui l’intéresse, c’est de filmer la vie précaire, entre les limbes. Les gestes de la survie : repas, coucher, conversation autour d’un feu, travail aux champs. Le danger est présent, mais invisible. Wang Bing fait ressentir cet ailleurs menaçant qui pèse sur les vies et les consciences, mais il filme le présent tout entier dévolu au rituel humain.

Lisière spatiale, temporelle, mais aussi symbolique : l’être de la lisière, c’est aussi le fantôme. On se souvient de la question finale d’À la folie, posée par l’un des détenus à son camarade : « tu crois que les gens deviennent des fantômes quand ils meurent ? ». Question cruciale, dans cet univers de limbes où les reclus déclinent progressivement, drogués par les médicaments, soumis à la solitude, au dénuement et à l’enfermement. Question auquel l’autre répond : « c’est une superstition inutile ». Le fantôme est donc celui qui se tient à la frontière de la vie et de la mort.

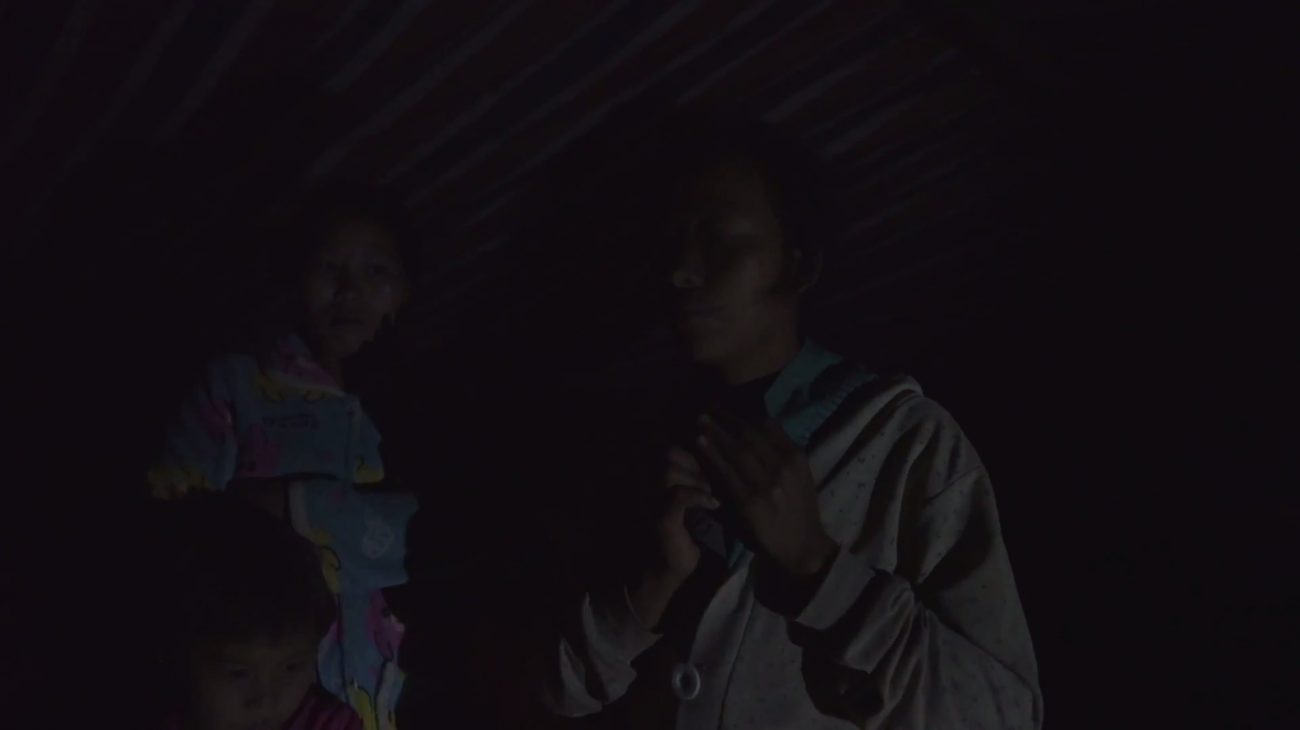

On comprend dès lors pourquoi le film se compose essentiellement de scènes nocturnes — outre le fait que c’était plus pratique pour Wang Bing d’approcher les populations de nuit, pour éviter les ennuis avec les autorités ou les trafiquants : le film offre des apparitions somptueuses, telle cette femme qui téléphone dans la nuit, inquiète au sujet de sa famille. On sent la crainte dans sa voix qui surgit de l’obscurité, le visage à peine visible, avant qu’elle ne rejoigne la tente éclairée. Femme solitaire donc, exilée, qui n’a pour se protéger que l’étoffe de ses vêtements et ses bijoux. Wang Bing filme longuement son visage un peu hagard, l’attente angoissée qu’il exprime mais aussi sa beauté. D’autres fantômes que les survivants peuplent le film : les hommes restés en Birmanie pour protéger le foyer et les personnes âgées, mais qui surgissent dans la parole des autres. Auprès du feu, sur la route, on évoque l’engagement dans l’armée de certains et leur disparition, à la suite de laquelle leurs femmes et enfants sont restés sans nouvelles. D’où la conversation téléphonique d’une femme accroupie qui s’isole pour discuter avec son amant, sans savoir quand elle pourra vraiment le retrouver.

De même, les femmes ne semblent plus avoir d’attaches mais rester à la lisière entre la force et la fragilité : elles gèrent tout de manière autonome, nourriture des enfants à base de riz aux insectes, tissu pour attacher l’enfant sur le dos, balayage d’un abri pour y passer la nuit. Elles ont la force d’improviser régulièrement un lieu pour survivre. Mais elles ont aussi peur face à l’absence de sécurité et de stabilité. Wang Bing arrive à faire percevoir ce tremblé de l’émotion, cet entre-deux affectif. On voit l’inquiétude sur les visages, mais aussi les sourires des moments d’entraide entre femmes : quand une jeune fille en aide une autre à couper de la canne à sucre ; quand un garçon prête un téléphone à une mère, ou que les réfugiées se rassemblent pour partir dans la ville de Nansan… On oscille entre la peur et la chaleur humaine. La menace n’est d’ailleurs jamais clairement désignée : soldats qui traquent les réfugiées, ceux qui les obligent à se déplacer en permanence, bruits d’explosion au loin. L’ennemi est invisible, presque abstrait. Il est ce qui force à fuir, le sentiment de l’insécurité. C’est ce sentiment d’étrangeté, d’inquiétante étrangeté même, qui transparaît à la vue du film, au sens où nous sommes troublés par l’errance de la caméra, qui suit – fidèlement, sincèrement – le fil de vies interrompues.