Le 9 octobre 2014 avait lieu la première séance d’un cycle que le Café consacra à l’un des genres dominants du cinéma contemporain, le biopic. Bertrand Bonello était pour l’occasion venu présenter son Saint Laurent dans l’Amphi Daure de l’Université de Caen Basse-Normandie. Le lendemain matin se tint dans le même amphi un échange entre le cinéaste et plusieurs centaines d’étudiants, dont quelques-uns étaient assis sur scène à ses côtés. La discussion fut très riche. Bonello y fit entendre une parole différente de celle des entretiens ou des rencontres d’après projection : à la fois plus pédagogique et plus libre.

A partir de Saint Laurent, le cinéaste parle d’économie, de musique et de lacération, mais aussi de l’auteur, de Garrel-Pialat-Godard, du temps à donner au temps, de l’émotion, du split-screen et d’un chien drogué mais heureux [1].

Emmanuel Burdeau : Saint Laurent est un projet atypique à de nombreux égards. Dans le parcours de Bertrand Bonello, comme dans le cinéma d’auteur français aujourd’hui, puisqu’il s’agit d’une commande. Et pour la première fois, Bonello met en scène un personage principal non fictif. Hier soir, vous avez résumé ce film par une image, de façon très belle : non pas celle de la maison à construire dans le désert, mais de la montagne à sculpter pour en faire une maison — la maison étant un motif récurent dans votre travail. Souvenir de la maison close est le sous-titre de L’Apollonide (2011). On retrouve Jean-Pierre Léaud essayant de construire une maison, avec ses maigres moyens, dans Le Pornographe (2001). Ce sont des scènes très étonnantes et très belles, Léaud est au milieu d’un pré à « poser les fondations d’une maison ». On est bien loin des caractéristiques attribuées d’ordinaire à l’acteur, rarement considéré comme un bâtisseur.

Saint Laurent se distingue aussi dans votre filmographie par son budget, plus élevé que d’ordinaire. Pour autant, vous ne l’avez pas conçu comme le moyen de quitter une économie modeste pour une économie plus importante – logique de surenchère que l’on retrouve dans le cinéma hollywoodien, et parfois dans le cinéma français, où l’on est estime que faire un film moins cher que le précédent est le signe d’une déchéance. Le prochain film, Paris est une fête[2], se fera quant à lui dans une économie moindre, avec des acteurs inconnus…

Bertrand Bonello : J’attache une extrême importance à l’économie des films. Il faut connaître l’économie d’un projet pour savoir dans quelle mesure ce projet est, en effet, « faisable ». Les cinéastes qui ne s’intéressent pas à cette question ont tort, à mon sens. En la laissant de côté, ils diminuent leur chance de réaliser les films dont ils ont envie. Evaluer la cohérence économique d’un projet a toujours été une priorité pour moi. Je prends un exemple. Emmanuel et moi venons d’éditer, aux Prairies Ordinaires, sous le titre Films fantômes, quelques scénarios de films que je n’ai pu réaliser. Je crois, en vérité, que si ces films ne se sont pas faits, c’est parce que j’avais évacué a priori le problème de leur économie, donc de leur « faisabilité ». Entre le sujet, l’esthétique et l’économie d’un film, il doit exister une cohérence, quelque chose qui fait sens. C’est seulement dans cette mesure-là qu’il est possible, ensuite, de s’amuser, de prendre des libertés…

Comme mes premiers films ont été, disons, « bricolés », je n’ai pas eu le choix : il a fallu que je m’intéresse aux aspects économiques. Quelque chose d’organique (1998) a été tourné pour 100 000 €, Le Pornographe (2001) pour 800 000 et Tiresia (2003) pour 1 500 000. L’Apollonide (2011) a coûté 2 800 000 €, ce qui m’a semblé un budget tout à fait juste, compte tenu de la place qui peut être la mienne dans et par rapport à l’industrie du cinéma. Encore une fois, c’est lorsque le budget est juste qu’un film devient réellement faisable et qu’il devient possible, à l’intérieur de cette « faisabilité », de prendre des libertés.

Les choses se passent en général de la façon suivante. Dans un premier temps, j’élabore le scénario et le devis du film. Les deux doivent être articulés de manière fraternelle, à mesure qu’on approche du tournage. Je crois que j’ai appris à concevoir la production d’un film comme le contre-champ de la mise en scène, comme quelque chose qui joue à la fois contre et avec la mise en scène. Lorsqu’on m’a proposé de réaliser Saint Laurent, il n’existait rien d’autre que cela : il n’y avait pas de scénario, pas non plus de livre dont les droits auraient été achetés. Tout était à faire. Cela m’a permis de rendre le film personnel et de faire en sorte que ce projet soit autre chose qu’une commande. Je reçois parfois des scénarios achevés dans le cadre de ce qui s’apparente alors à une commande. Je trouve très difficile de s’approprier un scénario fini, de le faire sien… Mais j’essaierai peut-être un jour.

E.B. : Ce sont des scénarios envoyés par des maisons de production ?

Bertrand Bonello : Oui, c’est un système très américain. Les réalisateurs ont l’habitude de recevoir des scénarios finis. Il leur arrive de modifier certaines choses, mais cela reste limité. J’ai reçu un scénario du remake de Suspiria (Dario Argento, 1977). Quand je me suis renseigné quant à la liberté de réécriture, on m’a précisé qu’elle n’était pas infinie. Il était impossible de repartir de zéro, dans la mesure où un budget important avait déjà été dépensé.

Tirésia (2003) / Le Pornographe (2001) / Saint Laurent (2014).

Ce sont les frères Nicolas et Eric Altmayer qui m’ont proposé le projet de Saint Laurent. Ils produisent généralement des films à gros budgets, tels que les OSS 117 (Michel Hazanavicius, 2006 et 2009). Le projet étant un biopic, et le personnage mondialement connu, cela nécessitait inévitablement une économie importante. L’équation était donc compliquée, il fallait réaliser un film populaire avec des qualités esthétiques. Ce qui est inconnu dans mon parcours, et rare dans le cinéma français. Un film est une sorte de matière vivante, on ne peut en imaginer l’évolution et l’achèvement. En revanche, une fois le film terminé, on peut retracer et analyser le parcours de réalisation. Le cinéma est fait de rêves, il est fabriqué à la fois de désirs et de réalités. C’est à partir de ce mariage que l’on crée l’essence du cinéma, un mélange de possible et d’impossible. Nous sommes partis sur quelque chose de l’ordre de 15 000 000 €, avec une forte vocation internationale. Ensuite, des difficulés sont apparues, liées à l’opposition de Pierre Bergé. Suite à cela, et afin d’établir une cohérence dans mon travail, nous avons divisé le budget en deux, plus ou moins. Ce qui a permis une plus grande liberté de création et une activité plus sereine.

E.B. : L’articulation entre l’économie et l’esthétique est un aspect aussi important que rarement évoqué, surtout dans le cinéma français. Je me souviens vous avoir entendu dire un jour, qu’une des bizarreries du cinéma français était que plus le film avait coûté cher et moins il en avait l’air. A l’inverse, dans le cinéma américain, excès inclus, plus un film est cher, plus on le voit à l’écran.

Bertrand Bonello : C’est une question de mentalité, et de culture, vis-à-vis de l’idée de spectacle. Lorsqu’un film américain coûte cher, il dure environ 2h30 et on sent que les producteurs et les réalisateurs veulent satisfaire les spectateurs. Plusieurs scénaristes vont tenter de complexifier le film, en prenant soin d’y inclure une mise en scène assez majestueuse. En revanche, dans le cinéma français, plus les budgets augmentent, plus les producteurs s’attachent à la compréhension de l’œuvre. Le spectaculaire est proscrit, au profit de la lisibilité. Pour cela, le film ne doit pas durer plus de 2h, afin de faciliter, entre autres, l’accès et l’offre des séances. Ce sont des rapports économiques antagonistes. Une économie importante peut devenir une crainte pour les producteurs et les distributeurs français, ce qui, par conséquent, contamine le réalisateur.

E.B. : Quels pourraient êtres les modèles, concernant cette recherche de cohérence ou d’interdépendance entre l’esthétique et l’économie ?

Bertrand Bonello : Je citerais volontiers des cinéastes producteurs, particulièrement Francis Ford Coppola. Il a parfois été incohérent, mais c’est en cela qu’il est beau, capable d’enchaîner Apocalypse Now (1979) et Coup de cœur (1982), puis de revenir à de petits budgets. Certains de ses films permettent de payer les dettes accumulées par d’autres, par exemple Le Parrain 3 (1990) ou Dracula (1992). Cela témoigne de l’ampleur et de l’originalité de la dimension économique de son cinéma. Parfois, ce sont ces contraintes qui font naître des choses magnifiques. La Nouvelle Vague française a été un mouvement cohérent sur l’esthétique et l’économie. Pour moi, c’est un héritage qui demeure, aujourd’hui.

E.B. : On a souvent reproché aux cinéastes de la Nouvelle Vague d’avoir oublié la réalité, notamment économique, pour n’en faire qu’à sa tête…. Or chaque cinéaste a su s’inventer un système, certes de façon autarcique, mais non moins efficace : là est la force de la Nouvelle Vague. Rohmer est un des cinéastes à avoir le moins perdu d’argent. Truffaut a créé sa maison de production, Les Films du Carrosse, qui lui permettait à la fois de produire ses films et d’aider d’autres auteurs.

Bertrand Bonello : Godard est aussi un grand économiste.

E.B. : Sera-t-il en effet possible de revenir à une économie plus modeste, pour Paris est une fête ?

Bertrand Bonello : Je pense avoir fait de Saint Laurent un film ample et cher, mais qui me ressemble. Comme nous l’avons dit, il n’est pas facile de réunir ces caractéristiques à l’intérieur du cinéma français. Bien avant ce film, j’avais un autre projet que je désirais plus âpre, moins accessible, et donc certainement moins aimé du public. L’idée d’une économie autour de 3 000 000 € s’est rapidement précisée. Certains pourront percevoir cela comme une déchéance ; pour moi ce sera un autre geste, tout à fait cohérent avec l’ensemble de mon travail.

E.B. : Avant le cinéma, vous avez d’abord été musicien.

Bertrand Bonello : J’ai commencé à jouer quand j’étais enfant, de manière intensive. Mon parcours musical a été classique jusqu’à ce que je découvre, à l’adolescence, le punk et le rock. J’ai monté un groupe et je suis arrivé à Paris, dans l’optique d’en vivre. J’ai quitté ce groupe et suis devenu musicien de studio pendant quelques années. J’accompagnais les artistes sur scène ou pendant les enregistrements. Je vivais très bien de mon métier, mais la question de l’aboutissement de ce type de carrière a fini par se poser. Contre une certaine peur de l’ennui, et tout en étant néophyte, j’ai décidé de réaliser des films. Ce territoire nouveau et inexploré me semblait parfait à habiter longtemps. J’ai donc économisé de l’argent après une tournée de 2 ans, pour réaliser mon premier court-métrage.

E.B. : Pouvez-vous nous en dire plus sur ce premier film ?

Bertrand Bonello : Il est aujourd’hui dans ma cave, et je crois qu’un jour je finirai par le brûler. Il a été tourné en Pologne, avec des acteurs de la Troupe de Kantor. Le récit n’a pas de véritable cohérence. Je pourrais le présenter, mais ce serait compliqué d’expliquer mes choix, comment et pourquoi je l’ai fait…

J’ai commencé à tourner avec beaucoup de naïveté et d’innocence. C’est une chose qui, je crois, a tendance à se perdre…

J’ai réellement commencé à regarder des films lorsque j’ai commencé à en écrire, ce qui est un apprentissage à la fois passionnant et compliqué. J’ai commencé à tourner avec beaucoup de naïveté et d’innocence. C’est une chose qui, je crois, a tendance à se perdre… Il m’arrive de rencontrer de jeunes réalisateurs : ils ont beaucoup de connaissances, y compris du marché, ce qui donne parfois des choses scolaires et rigides. L’ignorance qui a été la mienne m’a permis de faire des choses parfois ratées mais toujours agréables. Suite à mon premier court-métrage, j’ai rencontré de jeunes producteurs avec lesquels j’ai travaillé. On fait beaucoup de films avec des gens de son âge, et je pense que c’est une bonne chose. Ensuite, mon parcours est devenu classique. Je me suis amélioré continuellement, jusqu’au jour où j’ai pu réaliser un premier long-métrage.

E.B. : Le Centre Pompidou a organisé un événement, Résonances, qui se compose d’une rétrospective, d’une exposition, et d’un film commandé par le centre à partir de la question : « Où en êtes-vous ? ». C’est un court-métrage de 17 minutes, à la fois introspectif et rétrospectif. Il est ponctué d’extraits des débuts et fins de vos films, inscrits au sein d’une conversation avec votre fille, âgée d’une douzaine d’années. Celle-ci se demande pourquoi son jeune âge ne lui permet pas de voir vos films, elle évoque votre manie de dire après chaque film, que ce sera le dernier… Aujourd’hui, Coppola finance ses films à l’aide de différents investissements, entre hôtellerie et gastronomie : envisagez-vous de faire comme lui, de vous diversifier, ou de financer vos films par d’autres activités ?

Bertrand Bonello : Le Parrain (1971) a été considéré comme l’invention du blockbuster. Cela a fait naître une vraie pression, une exigence nouvelle à l’égard de Coppola. Aujourd’hui, il n’a plus besoin des avances de distributeurs américains ou de producteurs, et il semblerait qu’il n’ait jamais été aussi heureux. Pour ma part, je pense être toujours effrayé à l’idée de « faire carrière » ou d’entrer dans une forme d’institutionnalisation du cinéma. J’évite donc de prendre certains risques, notamment financiers. Lorsque je dis à ma fille, ou à d’autres, que le film que je réalise sera le dernier, cela témoigne de cette difficulté de création. Le souhait d’aboutir à une œuvre meilleure que la précédente est une source de grande appréhension et de fatigue. En cela, l’acte est fragilisé et remis en cause. Mais, finalement, le désir renaît et un nouveau rêve de film apparaît.

E.B. : De l’idée d’un film jusqu’à sa distribution, quelle est l’étape où le désir est le plus fort, pour vous ?

Bertrand Bonello : Lorsque l’idée me vient, je travaille très vite, afin de ne rien laisser échapper. Les premiers jours, je griffonne des notes et ne dors presque pas. Si ce début me semble prometteur, je me mets à écrire une première version de scénario, rapidement, car j’aime avoir le trajet du film, l’idée d’un début et d’une fin. À l’intérieur de cette structure, il y a des choses auxquelles je m’attelle et que je ne toucherai plus. Il s’agit de scènes fondamentales, inhérentes à mon désir de faire le film. Elles sont souvent un peu digressives. Elles se créent rapidement dans mon imaginaire, ce sont celles qui m’animent le plus dans la réalisation. Comme la structure, elles ne changeront quasiment plus jusqu’à la fin. S’il m’arrive de perdre pied, je reviens à ces séquences pour retrouver un peu de foi et d’envie.

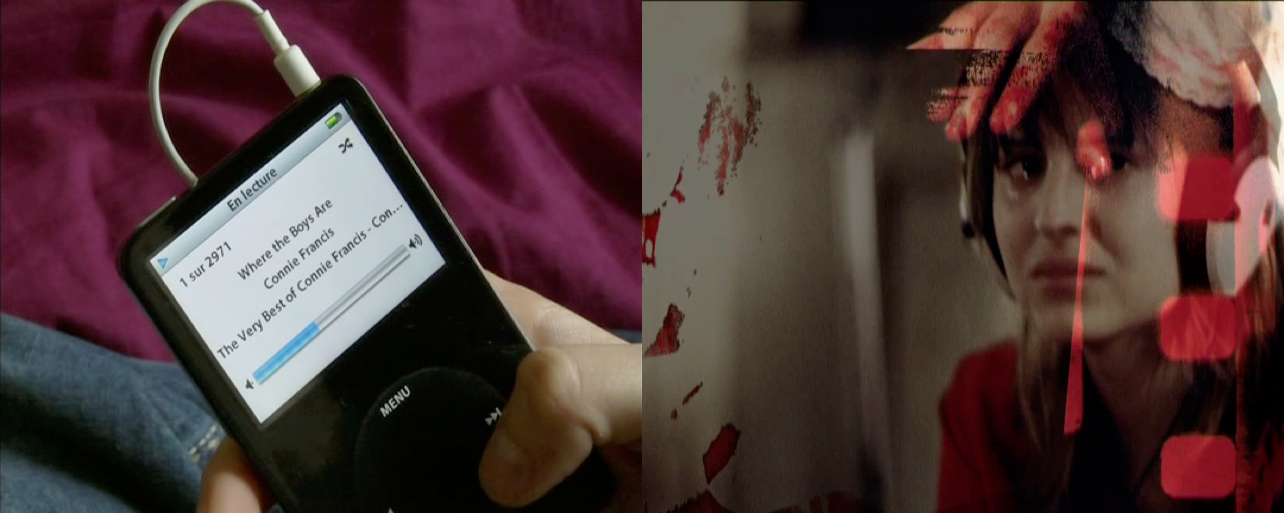

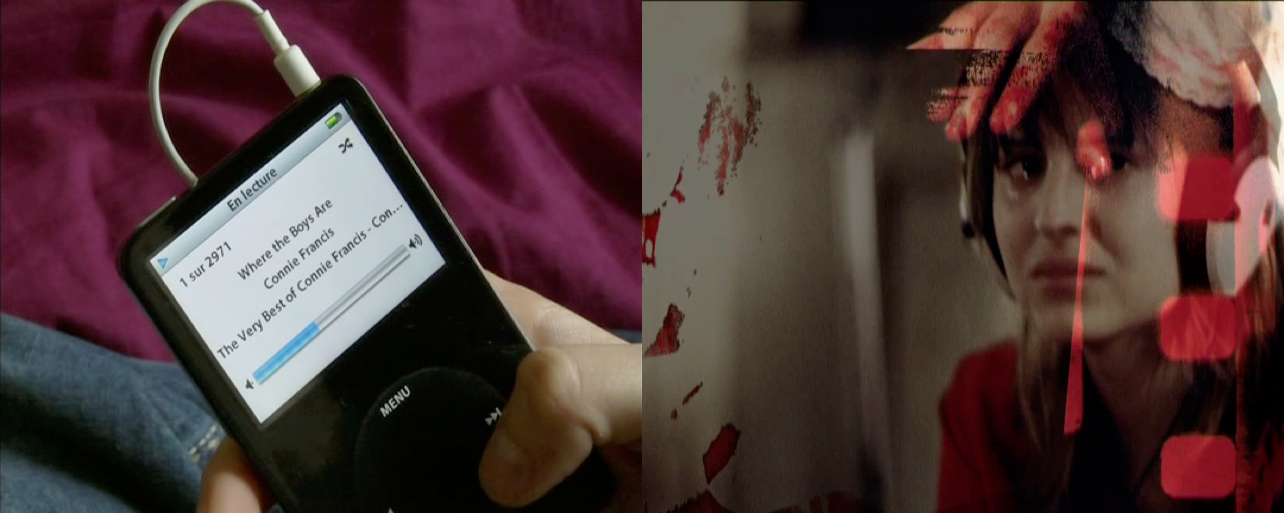

L’Apollonide / Where the boys are (2010).

E.B. : Dans le cas de L’Apollonide, de quelles scènes s’agit-il ?

Bertrand Bonello : Il y a le début, quand le personnage de Madeleine raconte son rêve, et la fin, qui est la matérialisation de ce rêve. Il y a une séquence où les filles dansent sur le morceau de The Moody Blues (Nights In White Satin), elle n’a l’air de rien et pourtant j’y tenais très tôt, comme celle où les filles mangent entre elles. À plusieurs reprises, je me disais que si j’arrivais à concrétiser ces scènes, alors j’aurais suffisamment envie de faire le film, et de le voir.

Arthur Leforban : Concernant Saint Laurent, qu’avez-vous fait, en amont, en termes de recherches sur le personnage ? Avez-vous travaillé avec des biographes ?

Bertrand Bonello : L’avantage, c’est qu’il existe déjà de nombreuses biographies. Il n’a donc pas été nécessaire de rencontrer les gens de l’entourage de Saint Laurent. De mon côté, je tenais à faire un travail documentaire visuel, l’esthétique me semblant inhérente au personnage. Par exemple, avec le catalogue de vente qui s’est tenue au Grand Palais en 2009, de ce qui est considéré comme la vente du siècle, de tous leurs objets. J’ai pensé que chaque objet avait le pouvoir de raconter quelque chose de cette vie notamment passée à collectionner. Puis, de façon plus triviale, j’ai fait de nombreuses recherches sur la haute couture, le métier, les ateliers. Ce travail de documentation classique ne sert qu’à pouvoir s’en débarrasser ensuite. On peut alors mentir et prendre certaines libertés. C’est toute la différence entre l’approximation et la liberté de prise de conscience, possible seulement lorsqu’il y a une connaissance juste.

Timothée Delignat : Vous avez évoqué les artistes de la Nouvelle Vague : pouvez-vous nous parler des réalisateurs qui vous ont inspiré, qui ont créé en vous un désir de faire du cinéma ? Y-a-t-il, dans vos films, des influences de ces cinéastes ?

Bertrand Bonello : Je suis entré dans l’histoire du cinéma de manière personnelle et désordonnée. À l’inverse d’un apprentissage scolaire, mes connaissances ce sont construites au gré du hasard. J’aime cette idée selon laquelle chacun à son histoire du cinéma, celle qu’il se crée. Stranger than paradise (Jim Jarmusch, 1984) est un film qui m’a profondément marqué. Il a rendu possible, pour moi, l’alliance entre le cinéma et la musique, l’idée d’une construction et d’une sensation similaire. Ensuite, cela s’est fait petit à petit. Comme j’ai appris que Jim Jarmush avait réalisé ce film grâce à des chutes de pellicules de films de Wim Wenders, j’ai découvert les films de Wenders. Et ainsi de suite. Chaque cinéaste me permettait d’en découvrir un autre, selon un enchaînement à la fois naturel et aléatoire. J’ai découvert le cinéma italien avec Antonioni et Pasolini, puis quelques génies comme Dreyer et Chaplin. Mais s’il fallait, de ce bel ensemble contrasté, en dégager certains, ce serait Pasolini, Bresson et Coppola. Faire sa propre histoire du cinéma, c’est se nourrir de choses différentes, pas d’une chronologie stricte. À chaque instant, tous les gens que j’ai cités ont provoqué en moi un immense désir de cinéma.

Anastasia Marchal : Vos films témoignent d’un grand intérêt pour le corps. Le Pornographe montre littéralement des acteurs porno, donc une dimension marchande du corps, que l’on retrouve à travers la prostitution dans L’Apollonide, mais aussi au début de Tiresia. Il semble y avoir une façon de faire préexister le personnage à travers son corps. Notamment grâce à l’existence, d’une part, de la fascination du corps et, d’autre part, de ses faiblesses. Il y a comme une ambivalence. La plus belle personnification en serait le personnage de Terranova dans Tiresia, qui recherche une perfection qui n’existe pas. J’ignore si cela est conscient ou non, mais il y a certainement quelque chose à exprimer, et qui constitue une sorte de leitmotiv : la femme se fait ouvrir les commissures des lèvres dans L’Apollonide, le transsexuel se fait crever les yeux dans Tiresia, le personnage du Pornographe ne veut pas que l’on « souille » le visage de l’actrice par du sperme… Les corps et les visages sont représentés dans leur beauté, puis se détruisent, se transforment.

De la guerre (2008) / L’Apollonide (2011).

Bertrand Bonello : Très égoïstement, ce sont des scènes que j’adore tourner. La question du corps est une grande question théorique du cinéma. Je passe peu, voire rarement, par ces grandes problématiques. Je pense que c’est, pour un réalisateur, une manière un peu dangereuse d’aborder le cinéma. Ce n’est pas à lui de le faire mais aux autres, à propos de son travail. Plus que le corps, je me suis aperçu que je m’intéressais beaucoup aux marges, et que de cela découle une idée de liberté, une représentation de la sexualité, donc nécessairement du corps. Si je devais moi-même réfléchir à quelque chose, ce serait à l’interaction entre le corps et l’esprit, la façon dont l’un affecte l’autre. Il faut se demander ce qu’il advient de cette femme, une fois qu’elle a été lacérée, ou de Tiresia lorsqu’il n’a plus ses yeux. La représentation du corps au cinéma est une question qui me terrifie de façon monumentale. Je préfère m’attacher à de petits détails.

E.B. : Ces scènes sont sans doute particulièrement délicates à tourner…

Bertrand Bonello : Ce type de scène dépend de l’acteur et de l’équipe. Tout se joue sur une convention mise en place sur le plateau. Quant aux scènes de lacération, elles sont très techniques. C’est en cela que c’est jouissif à tourner. En dehors de ces effets spéciaux, il faut penser, par exemple, au son que l’on accolera à l’action lors du montage.

E.B. : L’histoire de Tiresia est très particulière ; un personnage, une sorte d’esthète, rêve d’une fleur parfaite. Seul, il recueille une prostituée transsexuelle, rencontrée au bois de Boulogne, puis la séquestre jusqu’à ce qu’il s’aperçoive qu’elle n’est pas exactement telle qu’il la souhaitait. Alors, il lui crève les yeux. Quelle est le trucage utilisé à ce moment-là ?

Bertrand Bonello : Il faut penser à deux éléments essentiels : la distance à laquelle on place la caméra et la durée du plan. Préalablement, je choisis le type de plan, s’il s’agira d’un plan-séquence, ou s’il y aura du découpage, pour déterminer l’effet et la sensation recherchés. Dans le cas du crevage des yeux de Tiresia, je voulais quelque chose de sauvage mais qui ne se réclame pas de la violence. On ne bascule pas dans le film d’horreur, mais dans quelque chose de barbare, car il ne faut pas oublier que c’est un film qui vient de la mythologie. Il faut donc se situer un peu loin, mais que ce soit un plan-séquence. Cela permet d’assister à la chose tout en gardant un certain recul. Si l’on est trop proche, on devient voyeur, mais si l’on est trop loin, on devient trop pudique, et c’est une fausse élégance.

E.B. : La scène de lacération dans L’Apollonide serait à l’opposé.

Bertrand Bonello : Le plan dure quelques secondes. On se rapproche des codes du cinéma d’horreur, la chose est plus spectaculaire que violente.

E.B. : Concrètement, qu’utilise-t-on à ce moment là, une prothèse ?

Bertrand Bonello : La séquence de Tiresia a été réalisée en effets spéciaux. Lors du tournage, l’acteur ne fait que mimer le mouvement avec un ciseau dont les bouts ont été coupés, et les lames, le sang, la matière qui émane des yeux, sont ajoutés après en 3D. Même chose pour L’Apollonide, à quelques détails près. La lame du couteau n’est ici pas coupée mais molle, permettant ainsi à la joue, qui doit se déchirer dans la scène, de se moduler au tournage. Les effets restants se font, comme pour Tiresia, en 3D.

Sarah Vivier : Votre formation musicale semble importante dans la construction de vos films, au niveau du rythme comme de la mise en scène. A quel moment intervient cette influence dans le processus de création ?

Bertrand Bonello : Au-delà même de l’influence, depuis mon enfance, la musique est naturellement en moi. C’est presque instinctif, contrairement au cinéma. Un instinct qui me revient principalement au montage. Je travaille les séquences, les coupes, en pensant uniquement au rythme et à la musicalité de la scène. J’aime voir le mouvement général d’un film comme un long mouvement musical, plutôt que comme la simple réalisation d’un récit.

Where the boys are / My new picture (2006).

E.B. : Les musiques sont, par ailleurs, presque toujours des compositions originales.

Bertrand Bonello : Il est important de penser au son des scènes lors de l’écriture du scénario, c’est ce que j’essaie toujours de faire en tout cas. Le son raconte autant qu’un dialogue, il ne se limite pas à la musique, c’est aussi l’ambiance, l’intensité… Je commence à enregistrer de la musique dès que j’en ressens le besoin, pendant l’écriture, même si je ne vais pas jusqu’au bout. Cela me permet d’avoir la forme d’instrument, la texture… Il y a une puissance assez magique de l’image et du son, du cinéma et de la musique. La communication entre un cinéaste et un musicien est difficile, et donne souvent un résultat quelque peu illustratif. Des couples qui fonctionnent sont donc d’autant plus précieux dans l’histoire du cinéma. C’est une chance pour moi, puisque je m’entends plutôt bien avec moi-même.

Sophie Bethermat : Vos films ont tous en commun un personnage en conflit avec le monde extérieur. Pour citer quelques exemples : Joseph dans Le Pornographe est en lutte contre la société, les femmes de L’Apollonide n’ont pas le droit de sortir, et Yves dans Saint Laurent refuse à la fin d’affronter cette société. Comment l’expliquez-vous ?

Bertrand Bonello : En termes de cinéma, quand le rapport à l’extérieur est coupé pour un personnage, un décor ou un spectateur, cela place ce dernier dans un état de réception particulier. Il s’ouvre à de nombreuses divagations. J’ai volontairement poussé cet aspect dans mes derniers films : De la guerre, L’Apollonide et Saint Laurent. Je les ai conçus comme des sortes de boîtes enfermant à la fois le personnage et le spectateur — boîte que j’associe souvent à une salle de cinéma. Le spectateur se trouve alors dans un environnement propice à des chemins affectifs.

Pour parler de sujet, des personnages en crise qui décident de recréer un monde à l’intérieur du monde, la violence du monde telle qu’on la connait, la volonté de le réinventer dont on prend rapidement conscience qu’elle n’est qu’une utopie… Ce sont des thématiques auxquelles je crois personnellement. Il y a tout de même une grande part d’inconscience, que je découvre en lisant ou lors de conversations comme celle-ci. C’est une sensation assez étrange, qui force à réfléchir sur soi-même.

S.V. : Ce que vous évoquez peut rappeler des caractéristiques qu’on associe généralement aux auteurs. Pensez-vous qu’il existe encore un cinéma d’auteur ? Quelle vision avez-vous de l’auteur en France aujourd’hui ?

Bertrand Bonello : L’auteur en France a un grand pouvoir, d’abord juridique : le final cut, autrement dit, la décision finale de ce que le film va être. Un réalisateur français est patron de son propre film, pour le meilleur comme pour le pire. En ce qui concerne les grands mouvements du cinéma, je sens depuis quelques années un nouvel élan de liberté, de nouveaux désirs qui arrivent, et sortent du long tunnel – sans en faire une généralité – de la chronique sociale, familiale. Cette génération de jeunes cinéastes débutants dégage un désir d’autre chose, de déplacer la position de l’auteur, de s’amuser à la marier à l’auteur américain… Je pense toutefois que l’auteur continue à exister fortement en France, notamment à travers son pouvoir juridique. Sans oublier le rôle primordial de la Nouvelle Vague, qui a grandement milité en faveur de cette surpuissance.

Anastasia Marchal : C’est une question mise en scène dans Le Pornographe, où vous parlez justement du rôle et de la place de l’auteur. Choisir Jean-Pierre Léaud pour le rôle est tout sauf anecdotique. C’était un acteur très actif pendant la période phare qu’a été la Nouvelle Vague, mais moins présent ensuite. Le personnage interprété par Léaud est un auteur de films porno qui n’arrive pas à s’imposer face à la puissance des producteurs, qui sont eux dans une logique de rentabilisation. On confronte donc l’écriture personnelle à des choix de production restrictifs et parfois cruels. C’est une représentation de la situation du cinéma contemporain et de la difficulté d’être auteur face aux exigences économiques, qui permet aussi de métaphoriser la Nouvelle Vague, période où la question de l’auteur a été très forte.

J’imaginais la maison close de L’Apollonide comme un grand lieu de cinéma.

Bertrand Bonello : A travers Le Pornographe, je voulais avant tout établir un comparatif entre le cinéma pornographique et le cinéma marginal en général. Les possibilités de ponts à créer sont nombreuses dans un film. Je prends l’exemple de Saint Laurent. La relation entre la haute couture et le cinéma, l’art et l’industrie, est une de ces possibilités, que je me suis beaucoup amusé à suggérer. De la même manière, j’imaginais la maison close de L’Apollonide comme un grand lieu de cinéma… Jean-Pierre Léaud n’était cependant pas un choix immédiat. J’avais écrit le scénario en pensant à Philippe Garrel, qui a refusé de le lire, m’expliquant qu’il était, à l’époque, acteur dans ses films simplement pour des raisons budgétaires, mais qu’en dehors de cette nécessité-là il n’avait aucune idée de jouer.

J’ai par la suite envoyé le scénario à Jean-Luc Godard, avec qui j’ai eu une étrange mais passionnante conversation téléphonique. Je n’ai d’ailleurs jamais su s’il avait lu le scénario. Maurice Pialat était un autre de mes choix, mais il commençait malheureusement à être assez malade. J’ai fini par comprendre qu’il fallait que j’oublie l’idée d’un cinéaste joué par un cinéaste.

J’ai rapidement rencontré Jean-Pierre, qui m’a véritablement ému. Sa présence dans le film est devenue une évidence, même si elle m’effrayait au départ. Jean-Pierre Léaud est, après tout, une grande figure de l’histoire du cinéma. Le problème, quand on travaille avec un acteur aussi connu, est de réussir à trouver ce qui n’appartiendrait qu’au film avec lui. Ce qui importe est qu’un film et son acteur soient liés personnellement. Son dernier film avant Le Pornographe était Pour Rire de Lucas Belvaux (1997), où il incarne, encore une fois, un personnage assez flamboyant. Nous avons parlé de mon envie d’aborder un aspect de lui qui n’avait jamais été montré auparavant : le début de la vieillesse, la solitude… Il m’a absolument suivi.

E.B. : Il incarne aussi, pour la première fois, le rôle d’un père.

Bertrand Bonello : Jean-Pierre a souvent été père de bébés, dans les films de Truffaut par exemple, mais il n’avait jamais interprété le rôle d’un véritable père, avec conflits et discussions. C’était pour lui une nouvelle manière de jouer, de se tenir.

Etudiant : Vous évoquiez le lien entre un film et son acteur. Qu’en est-il du lien entre un acteur et son metteur en scène ? Prenons l’exemple de Gaspard Ulliel et de son rôle dans Saint Laurent. Comment s’est passée la préparation ?

Bertrand Bonello : La direction d’acteur, à mon avis, ne se limite qu’à de l’ajustement pendant les trois premiers jours de tournage. Mon travail consiste surtout à amener les acteurs sur le plateau dans la bonne atmosphère, le bon mouvement… Pour y arriver, je passe beaucoup par la musique, le partage et la communication. Une fois la musicalité trouvée, il suffit de diriger la position de l’acteur et le rythme de son jeu. Comme je ne suis pas adepte des répétitions, j’explique simplement les enjeux de la scène ; c’est un échange sur ce que nous cherchons, mais surtout sur ce que nous voulons éviter.

Le cas de Saint Laurent a demandé d’autant plus de travail que le biopic est un genre en soi, en termes de mise en scène comme d’interprétation. Nos malheurs de production, avec ce film, ont tout de même été bénéfiques pour Gaspard. Il a pu ainsi profiter de quatorze mois de préparation, quatorze mois de vie avec le personnage. Dans un premier temps, il a travaillé de manière assez classique, se documentant, écoutant des archives… Je crois qu’il a rapidement abandonné ce procédé, pour ne pas se perdre dans l’imitation et retrouver sa propre voix. Le temps a une vraie valeur d’imprégnation et d’accompagnement. Dès son arrivée sur le plateau, aucun labeur ne s’est faisait ressentir. Il n’y avait que de la grâce.

Etudiant : Deux acteurs incarnent finalement le rôle de Saint Laurent, Gaspard Ulliel et Helmut Berger, à deux périodes différentes de sa vie. Pourquoi ne pas avoir simplement maquillé Gaspard Ulliel afin de le vieillir ?

Bertrand Bonello : Le maquillage est une possibilité mais il n’est, pour moi, pas crédible au cinéma. L’idée de changer d’acteur nous est venue avec Thomas Bidegain, mon co-scénariste, lors de l’écriture du traitement. Le film fait un saut dans le temps, Yves n’est plus le même homme. Nous cherchions à montrer ce corps changé par le poids de l’alcool et de la drogue. Il nous a donc paru logique de prendre un autre acteur. Une magie que seul le cinéma peut se permettre.

E.B. : La voix reste toutefois la même.

Bertrand Bonello : Gaspard double effectivement Helmut Berger. Nous voulions garder une continuité vocale, comme si la voix venait de l’âme.

Etudiant : La présence de Luchino Visconti semble très importante dans le film, notamment à travers Proust et un certain rapport au temps. Le choix d’Helmut Berger pour incarner Yves Saint Laurent plus âgé est-il une forme d’hommage ? D’où vient ce choix ?

Bertrand Bonello : Tourner un film avec Helmut Berger ramène évidemment beaucoup de Visconti, pour qui il a joué à plusieurs reprises, mais Berger n’est pas un hommage. C’est une décision qui intervient tôt dans le processus, dès le traitement, comme je vous l’ai dit. Elle nous est venue réellement comme un « flash ». Il existe de toute manière des ponts entre Visconti et Saint Laurent, que j’ai fortement ressentis. Les deux partagent un amour infini pour Proust. A la recherche du temps perdu a été le grand film que Visconti n’a jamais réalisé, même si c’est une œuvre qui reste présente dans tous ses films.

Je pense que notre choix se rapporte plutôt à l’image que nous avions d’Helmut dans les années 1970 et à celle de ce qu’il est devenu, proche de celle d’Yves. Même si, contrairement à Saint Laurent, Helmut Berger a connu un énorme creux dans sa carrière. Nous voulions, en tout cas, mettre en avant cette figure iconique des années 1970, rongée par les travers de l’alcool et de la drogue. Avec Saint Laurent, c’est une certaine idée de la couture, et d’une époque, qui s’éteignent. Notre volonté était de le montrer comme une sorte de décadence. Une de nos idées d’écriture, dans l’abord du projet, était de traiter Saint Laurent comme un personnage « viscontien ». Un des seuls films que nous ayons d’ailleurs revu avant d’écrire, c’est Violence et Passion (1974).

Yves Saint Laurent regardant Les Damnés (1969) était aussi un choix antérieur. C’était important pour moi de mettre en scène l’idée selon laquelle Saint Laurent s’enfermait chez lui pour regarder ce film en boucle. Avoir Helmut Berger qui se regarde jeune rajoute, certes, un plus à cette désarticulation du temps, cette spirale et ces miroirs un peu explosés qui arrivent à la fin du film.

Saint Laurent.

Etudiant : Il s’opère donc, dans le milieu de Saint Laurent, un bond dans le temps, pour laisser place à un Saint Laurent plus âgé. Le film continue ensuite à voyager entre ces deux époques de sa vie. Pourquoi ne pas avoir simplement réalisé un épilogue ?

Bertrand Bonello : Un épilogue aurait été trop conclusif. Dès l’écriture, mon envie était de jouer avec le temps, de l’exploser dans les quarante-cinq dernières minutes. Installer un trouble dans la chronologie qui corresponde aussi à un affect du personnage. D’où le montage parallèle entre les deux époques, mais aussi l’arrivée de l’enfance. De plus, le fait que cet aller-retour n’arrive qu’au milieu du film le porte ailleurs et entraîne le spectateur avec lui. C’est tout un travail d’écriture que le montage ne fait que suivre. Si cela n’avait finalement pas marché, la facilité aurait alors été d’ouvrir le film sur Helmut Berger se souvenant de tout. Un grand classique.

E.B. : Ce choix de montage temporel a sans doute fait l’objet de discussions avec les producteurs.

Bertrand Bonello : Les producteurs s’interrogeaient beaucoup sur la complexité d’une telle décision, sur la peur de perdre le spectateur… Plus leurs questions apparaissaient, et plus mon envie se précisait, en vérité ! L’avantage lorsqu’on fait un film, et ce qui rassurait la production, c’est que l’on peut toujours revenir en arrière, au montage en tout cas. Des détails malléables, mais qui se réfléchissent au préalable au moment du scénario.

Etudiant : Le film tend, en effet, à nous perdre un peu, par sa spatialité, sa temporalité, son rythme. Gaspard Ulliel avait fait la remarque, à l’avant-première d’Evreux, que les temps donnés au silence portaient plus de signification que les dialogues eux-mêmes…

Bertrand Bonello : La musicalité et le rythme se travaillent au montage, même si l’écriture est précise à ce sujet. Nous avons, Fabrice Rouaud, mon monteur, un langage très succinct. Notre seul intérêt est de susciter l’émotion. Un raccord doit provoquer quelque chose en nous, quelle que soit l’action qui se déroule dans le plan. Ce sont des questions primordiales, notamment dans une construction comme celle de la dernière heure du film. L’idée est de tordre la narration pour ne laisser place qu’à la tension et l’émotion. Les silences vont aussi être déterminés par tout cela.

Pascal Couté : Il y a trois scènes en split-screen : une sur le passage de 1968 à 1971 et deux au moment du défilé final. Quel sens y mettez-vous ?

Bertrand Bonello : Je crois que je les ai faites avant tout par plaisir. Je cherche, de plus en plus, à me faire plaisir dans mes films, formellement, en allant vers l’excès, l’inutilité, la gratuité… Une des beautés du cinéma. Ces split-screens ne sont néanmoins pas gratuits.

Je cherche, de plus en plus, à me faire plaisir dans mes films, formellement, en allant vers l’excès, l’inutilité, la gratuité…

Le principe du split-screen consiste à opposer une image à une autre dans le même plan. Le premier, avec à gauche des archives et à droite des créations de Saint Laurent, était écrit dans le scénario. J’avais besoin de passer rapidement de 1968 à 1971, tout en racontant quelque chose. La confrontation des deux images, sur cet écran divisé, montre comment le monde, constamment en train de changer, n’a pas d’emprise sur Saint Laurent, qui continue à faire des robes. C’est une scène critique, dans le bon sens du terme, pour parler de mon personnage.

Le split-scren du défilé n’était pas dans le scénario. Il est venu de mon questionnement – deux jours avant le tournage – sur la mise en scène d’un défilé, surtout un défilé final, qui se doit d’être somptueux. Il fallait trouver un moyen de rendre cette scène unique et propre au cinéma. Nous avons donc regardé beaucoup de défilés, notamment à la télévision, en réalisant que c’était, finalement, toujours la même chose. Je me suis ensuite souvenu d’une phrase de Saint Laurent — « Le défilé 1976 était mon seul défilé de peintre » — et des commentaires des personnes présentes à propos du côté « forêt majestueuse » des couleurs et des mouvements. Filmer une seule robe à la fois ne permettait pas de le montrer. Seul le temps peut obtenir ce résultat. Or, ne l’ayant pas, j’ai décidé de découper le cadre en plusieurs petits carrés, reprenant ainsi la forme d’un tableau de Mondrian. Cela nous a permis d’être au plus proche de cette sensation grandiose de mouvement et de couleur.

Techniquement, la scène n’est filmée qu’avec une seule caméra, seuls des points de départ sont fixés. J’ai fait construire à l’intérieur de la caméra des caches de différentes formes et de différentes tailles, qui permettent de ne filmer qu’une seule partie de l’image. J’ai tout de même souhaité laisser une part de hasard au moment de tourner, puisqu’il n’y a pas de montage à l’intérieur des cadres. Quant au choix de Mondrian pour la forme, il a été assez instinctif : l’idée d’une collection de peintre, l’importance de la robe Mondrian dans l’œuvre de Saint Laurent…

Etudiant : La question du temps revient souvent dans le film, notamment à travers certaines paroles de Saint Laurent qui dit, au début, avoir l’impression de vivre depuis très longtemps. Elle revient aussi quand, âgé, il évoque sa peur de devenir une pièce de musée, avant même de mourir.

Bertrand Bonello : Le temps est finalement un des grands sujets du film, ce dont je ne me suis rendu compte qu’au moment du montage. Le film est long. Il est nécessaire d’avoir du temps, quand on parle du temps…

A.M. : A t-il été difficile d’accepter de réaliser ce film, dont l’idée originale ne venait pas de vous ?

Bertrand Bonello : J’ai eu quelques hésitations au début. Premièrement, parce que je connaissais le désir de contrôle de Pierre Bergé. Mon réflexe a donc été de demander aux producteurs quelle serait ma part de liberté. Elle était totale, et cela nous a d’ailleurs valu des problèmes par la suite. La deuxième raison se trouve être budgétaire. Je me suis beaucoup interrogé sur ma capacité à garder une forme d’autonomie, un chemin à moi, malgré de gros budgets, qui nécessitent forcément une rentabilité.

Le processus d’écriture a donc été différent sur ce film. Au lieu de me précipiter sur le scénario, comme j’avais l’habitude de faire, j’y suis allé étape par étape. Et pour la première fois, je n’ai pas écrit seul. Le travail s’est réalisé en plusieurs temps. J’ai commencé par faire plusieurs pitchs, puis un traitement d’une page et de trente pages, que je présentais au fur et à mesure à la production. Il s’est passé à peu près six semaines entre le premier pitch et le traitement final de trente-cinq pages, puis un an entre le traitement final et la version finale du scénario. C’est un long travail de détail, mais qui permet aussi de ne pas s’épuiser. S’épuiser en terme de désir car quand le désir devient trop fort, l’arrêt d’un film en est proportionnellement difficile.

Etudiant : Le film fait-il écho en vous ?

Bertrand Bonello : Mon obsession était de m’approprier le film, de me retrouver dans chaque séquence. Il y a beaucoup de moi dans les dialogues, dans la pensée d’Yves, même si je suis beaucoup moins « diva » que lui.

Etudiant : Le chien était-il réellement sous influence lors du tournage de la scène d’overdose ?

Bertrand Bonello : Avant toute chose, je dois préciser que le chien se porte aujourd’hui très bien. En revanche, le recours aux drogues a été, en effet, nécessaire pour obtenir ce résultat. Des hallucinogènes pour le premier plan et des somnifères pour le second, plus précisément. Je crois qu’il a tout de même vécu la plus belle journée de sa vie. C’était un chien insupportable, devenu adorable après coup. Preuve qu’il n’a pas été maltraité et que cette expérience lui a ouvert les portes d’un nouvel horizon.

E.B. : Il n’y a qu’en France qu’on peut dire cela…

Bertrand Bonello : Effectivement, en promotion aux États-Unis, il ne faut pas dire la vérité.

E.B. : En Corée aussi, non ?

Bertrand Bonello : La drogue y est totalement taboue, donc on dit que le chien est extrêmement bien dressé.

E.B. : Nous finissons donc cette rencontre sur le fameux « moment chien », qui intervient dans chaque débat. Je voudrais remercier Bertrand Bonello pour la générosité de sa parole, ainsi que les étudiants présents et ceux qui sont intervenus.

Retranscription : Anastasia Marchal et Sarah Vivier. Relecture : Pauline Soulat. Montage texte : Emmanuel Burdeau. Montage image : Raphaël Nieuwjaer.

De la guerre / Saint Laurent.

[1] Cette discussion a d’abord été publiée en deux parties sur le club de Mediapart : « Vers le biopic : BB parle Daure », première partie et seconde partie.