Il y a, à la Biennale de Venise, deux artistes africains qui font les andouilles devant des distributeurs d’argent.

Le premier est au Pavillon international, il s’appelle Samson Kambalu. On le voit dans une vidéo voler littéralement au-dessus d’un trottoir, accroché au clavier de l’appareil. Draw (c’est le titre de la vidéo) fait partie d’un ensemble projeté dans un coude du parcours : isolée, elle attire l’attention. Le second s’appelle Gerald Machona, il est zimbabwéen, c’est à l’Arsenal. On y présente deux bouts de son installation Vabvakure (Des gens venus de loin) de 2014 : une sculpture et une vidéo dont le héros est un « afronaute ». Dans une combinaison ultracheap recouverte de dollars zimbabwéens démonétisés, il traverse un désert avec une fleur dorée sous cloche, se retrouve dans nos rues, et tente, en vain, de retirer de l’argent à une machine, entre autres péripéties.

On reconnaît aisément là deux figures artistiques de « l’idiotie », cette appréhension philosophique du monde qui consiste, comme l’écrit Clément Rosset (en comparant avec l’état d’ivrognerie), en la « saisie comme singularité stupéfiante, comme émergence insolite dans un champ de l’existence » d’une « chose toute simple » (par exemple une fleur). Ce que voit proprement l’ivrogne, explique Rosset, c’est que « son regard restera, comme toute chose au monde, étranger à ce qu’il voit, sans contact avec lui. » L’ivrogne voit simple, et non pas double, contrairement à ce qu’on croit. Ce sont les hommes sobres, idéalistes, amateurs d’arrières-mondes, qui voient double. Dans son scaphandre d’explorateur, l’idiot perçoit le prodige et le caractère incompréhensible du monde, sans en faire une maladie – même s’il s’agite parfois et beugle, comme le pochetron.

Dans son scaphandre d’explorateur, l’idiot perçoit le prodige et le caractère incompréhensible du monde.

L’attelage avec une machine – bricolage et dysfonctionnement – est un élément classique du burlesque « idiot ». Et le manque (d’argent ou autre) un problème assez bien partagé sur cette terre, même s’il vient rencontrer, dans le cas des artistes africains, la question de la destruction de l’économie du don par la greffe capitaliste. Les comparaisons entre Kambalu et Machona s’arrêtent à peu près là, mais la version de l’idiotie proposée par le premier ouvre des pespectives à la réflexion cinématographique, en termes de représentation de l’espace. Kambalu, originaire du Malawi, travaille à Londres. À 40 ans, il se revendique comme un artiste (et écrivain) exerçant aussi bien dans les galeries et les institutions que sur les réseaux sociaux. De fait, la plupart des vidéos présentées à Venise, dans son installation intitulée Nyau Cinema (Hysteresis), sont visibles sur Youtube. Plus récemment encore, il a documenté sur Instagram le tournage des nouveaux épisodes de cette série en cours. Ce seront des « westerns ».

Un personnage, interprété par Kambalu, fait des « essais ». Il saute, ou bien court, marche, reste stationnaire, laisse tomber un chapeau, le relève, essaie d’enfiler une chaussure puis disparaît : ne reste que la chaussure, noire, au milieu d’un champ de neige. Il a parfois les bras croisés dans le dos. Genre inspecteur des travaux (pas) finis. Conclusion : ça ne fonctionne pas, mais ça ne dysfonctionne pas non plus, ce n’est finalement pas la question. On remarque son accoutrement, quelque chose comme un chercheur d’or du Far-West. Parfois, c’est plus directement colonial, avec un casque sur la tête. En hiver, l’inspiration est apparemment un peu soviétique. Kambalu porte, dans la vie de tous les jours, ces costumes dans la rue. En effet, déclare-t-il, c’est en se promenant qu’il trouve les lieux et les moments qu’il cinématographie. Il arrête alors un inconnu et lui demande de le filmer. Aussi bien l’artiste conçoit ses vidéos comme des performances, c’est-à-dire des interventions sur l’espace et dans le tissu social. Plus intéressant est qu’il les appelle des « rants », mot qu’on traduit en français par « diatribe ». Le verbe signifie quant à lui « pousser des jérémiades », ce qui rappelle l’ivrogne idiot dont Rosset nous dit qu’il « vocifère », « prend l’entourage à témoin, et bientôt à partie si celui-ci se rebiffe ».

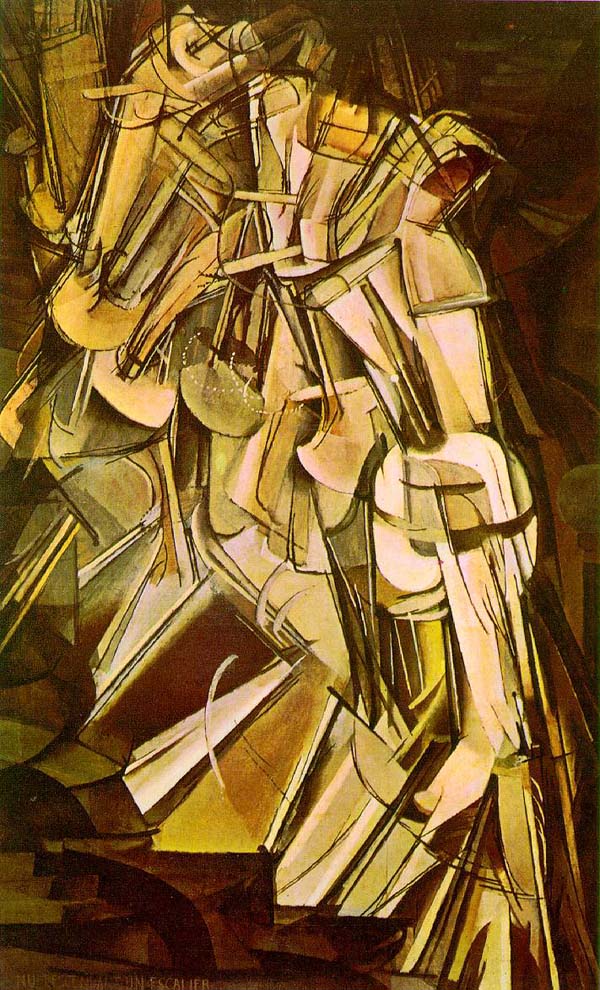

Nu descendant un escalier, Marcel Duchamp, 1912

Outre leur esthétique volontiers instagram (sépia, avec de fausses rayures), les vidéos de Kambalu renvoient, dit-il, au cinéma de son enfance. Le « nyau cinema », dont le nom fait référence aux rituels malawi (on dira lesquels) mais sonne aussi évidemment comme « new cinema », comprend dix principes édictés par Kambalu, parmi lesquels une durée de film inférieure à une minute et un montage « limité à celui de l’esthétique du cinéma primitif et muet. » Au Malawi, les films étaient montrés dans les années 70 par des projectionnistes ambulants qui montaient eux-mêmes les bobines, sur des appareils toujours un peu défaillants. On imagine que la nostalgie de l’enfance n’est pas la seule raison de l’esthétique de Kambalu, puisque l’aspect faussement « primitif » des clips lui permet aussi de rapetasser l’histoire du cinéma et de l’art, par exemple en renversant le Nu descendant un escalier de Duchamp dans Nude ascending stairs (2011). Plus de cubisme ici, ni de chronophotographie : Kambalu, nu, de dos, en baskets et chaussettes de tennis, monte un escalier de sa démarche d’ethnologue roulant sur des œufs. On repense du coup à Charlot ouvrant l’Entr’acte de Clair, à Méliès chez les Dada, etc. Mais on trouve aussi un Monument for a dick head (« pour une tête de nœud »), une parodie du Monument pour Tatlin de Dan Flavin. Kambalu donne encore un Othello, refait Solaris, s’essaie au genre du Rockumentary, voire à la bouche d’aération de Sept ans de réflexion mais sans aération et avec un pantalon, etc., tout cela en quelques dizaines de secondes, plan fixe et sur un principe de répétition.

Car ce que Kambalu omet volontiers de préciser dans ses dix règles du cinéma nyau, c’est que l’action n’avance pas, qu’il n’y a pas d’action, que ça ne démarre jamais (et ne finit donc pas). Magie inquiétante du surplace et de l’éternité. Hysteresis, le sous-titre de l’installation de Venise, est un terme de physique désignant, selon le dictionnaire, la « persistance d’un phénomène quand cesse la cause qui l’a produit », une sorte de pesanteur propre à un système. Ainsi dans Runner, où le coureur semble par moments s’arracher à son immobilité, mais est systématiquement ramené en arrière par le montage.

S’il s’agit, comme on l’a dit, d’essayer le lieu ou l’espace, à la façon d’un habit ou d’un matelas, d’en tester le confort, la résistance, la flexibilité, c’est un essai infini, qui ne produit rien d’autre que du jeu, qui n’est donc pas performant, en tous les sens du terme. C’est un exercice (Kambalu semble se livrer à une bizarre gymnastique et une de ses premières œuvres avait pour sous-titre « exerce/exorcise ») : on dans l’ex-, le mouvement sans fin, non dans le per-, l’achèvement et la clôture. Mais qu’est-ce qui s’ex-erce/-orcise ici ? Interrogé par le site ATPDiary, Kambalu indique que le sujet du cinéma nyau est « la marche, les instants qui fuient, les instants souverains, les instants poétiques qui ne durent que quelques secondes. (…) Je les vois et j’essaie de les capturer. Et le film qui en résulte est un croisement entre moi à cet instant et le médium filmique. On peut voir ça comme un processus de mascarade – sauf qu’au lieu de porter un masque, on se balade avec l’idée du film en tête. » Ces propos quelque peu sibyllins s’éclairent si l’on sait en quoi consistent les rituels de mascarade nyau.

En effet, la souveraineté de l’instant nyau vient de ce qu’elle est, tout de même, une intervention sur le réel. Les fraternités nyau au Malawi sont des sociétés d’initiation secrète qui pratiquent entre autres le Gule Wamkulu, une danse rituelle masquée, à l’occasion des cérémonies d’initiation, donc, mais aussi d’autres événements sociaux. Les masques représentent toutes sortes de personnages ou d’objets, mais souvent chargés négativement (esprit des morts, marchands d’esclaves, animaux sauvages). Par le spectacle de leur déviance, ils sont supposés inculquer des valeurs morales au public. Mais surtout, une fois masqué, l’homme nyau devient « réellement » un esprit et on doit se référer à lui en tant que tel. Il peut alors, semble-t-il, se permettre bien des choses qui ne sont pas habituellement autorisées. Le cinéma nyau serait donc un exercice de souveraineté comparable : le jeu n’est pas sans transgression ni désir de rectification.

Proposer un nouveau sens à la temporalité de l’histoire de la colonisation.

Si les masques du Gule Wamkulu représentent parfois des marchands d’esclaves, Kambalu, lui, est très souvent masqué en colonisateur. Son cinéma nyau, relisant l’histoire du cinéma occidental, relit aussi tout court l’histoire des peuples colonisateurs, et la forme que prend son regard propose un nouveau « sens » à la temporalité de celle-ci : ni progrès ni circularité, mais jeu, exercice, c’est-à-dire, peut-être, instants constitués à chaque instant. Cependant, l’esprit frappeur est aussi farceur et ses critiques à l’encontre de l’histoire occidentale sont en général cinglantes. Qu’on en juge par les titres des vidéos consacrées aux dates de « notre » histoire : Colonial (1789), 1914 (Garden), 1946 (Tortoise Porn). La Révolution française est associée au colonialisme et non plus aux Lumières : on voit dans cette vidéo Kambalu descendre dans une cave puis remonter avec une ironique lampe de jardin munie de bougies. La première guerre mondiale devient pour lui l’occasion de faire des pirouettes dans une salle de classe en plein air désertée, et la fin de la deuxième guerre, qui pourrait être aussi le début des décolonisations, devient un coït aussi lent que ridicule (car on l’ignore trop, le mâle tortue y pousse des râles affreux, et ici l’artiste a modifié le son au point qu’on croirait entendre un humain).

Que Kambalu, au bout de plusieurs années de cinéma nyau se tourne finalement vers le genre western pour en ôter la phase « action » et ne plus garder que la « situation » (le ciel, l’englobement, la solitude du héros), répétée et légérement déphasée, paraît donc logique. Surtout si l’on considère que western signifie aussi « occidental ». La souveraineté du jeu prônée par l’artiste trouve dans le dénuement du désert son lieu idoine : en quoi le cinéma nyau rejoint un peu celui de contemporains tels que Miguel Gomes, Lisandro Alonso ou Alberto Serra, qu’il invite à lire sous un aspect définitivement postcolonial comme terrain d’exercice et exorcisme, lieu d’un conflit sans conflit.

Biennale de Venise, jusqu’au 22 novembre 2015.