Joe Hill est le septième long-métrage du cinéaste suédois Bo Widerberg, injustement méconnu malgré – c’est exceptionnel – trois récompenses consécutives obtenues au festival de Cannes. A la faveur du festival de reprises Play it again!, ce film splendide est visible cette semaine dans plusieurs salles, et au Café des images jusqu’à mardi.

« [Les hommes libres] n’étaient pas sans contradictions, ni même sans erreurs, mais ils avançaient avec leurs erreurs ; et la vérité n’est peut-être pas le but, elle est peut-être la route. » Chris Marker, Le Joli mai

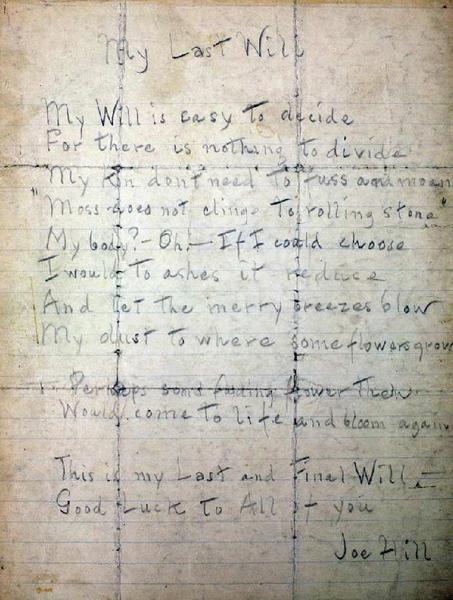

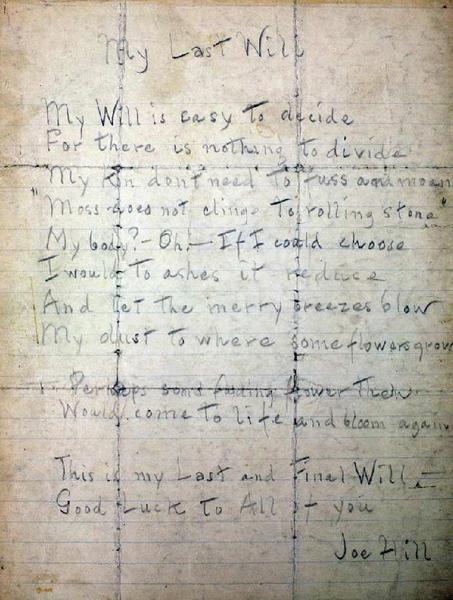

Courte route que celle de Joe Hill, Suédois né en 1879, parvenu à Ellis Island en 1902, exécuté en novembre 1915 par un peloton de Salt Lake City, Utah, suite à un malentendu – sombre erreur judiciaire sanctionnée par la peine capitale. Selon le souhait exprimé dans ses dernières volontés rédigées en prison sous la forme d’un poème qui a la beauté magnifique de la simplicité – la dépouille de Joe fut incinérée et ses cendres réparties dans de petites enveloppes, au nombre de six-cent, dispatchées entre ses camarades de lutte du syndicat des Industrial Workers of the World et envoyées par la poste à l’intention de destinataires disséminés à travers au moins tous les États-Unis. Entre temps, Joe, itinerant worker, a traversé le pays d‘Est en Ouest en exerçant tous les petits boulots, et c’est au fil de cet itinéraire qu’il est naturellement « entré en politique » en composant des textes révoltés et en montant sur des caisses de bois pour les chanter a capella. « The Preacher and The Slave », « Rebel Girl », « Casey Jones – The Union Squab » sont quelques-uns de ses titres. Sa mythologie, comme ses cendres, se transmet chez les folk singers de père en fille, d’Alfred Hayes à Joan Baez, et essaime tout un pan de la culture américaine contestataire.

A priori, on n’entend pas, hors de Suède, parler de Joe Hill à l’école. Son nom figure dans les pages de l’Histoire populaire américaine d’Howard Zinn, John Dos Passos lui consacre un passage dans sa trilogie U.S.A. On pense forcément au Bob Dylan période Jack Rollins/Christian Bale du I’m not there de Todd Haynes (2007). On a raison : Dylan cite volontiers Hill comme l’une de ses inspirations majeures. Et il y a cette œuvre de cinéma, éponyme, splendide, qu’est le film de Bo Widerberg qui, s’il développe une vision de cinéaste qui traduit un rapport au monde tout a fait singulier, tire, tout comme les protest songs de son héros, aussi sa force de son ancrage dans une tradition narrative, dans l’aventure, dans l’épique, à l’image du choix de Joan Baez chantant la vie éternelle de Joe, pour ouvrir et clore le récit.

Le nom de Bo Widerberg (1930 – 1997), quant à lui, figure au panthéon du cinéma suédois à peu près aussi haut que celui de son contemporain Ingmar Bergman. Pourtant : on ne le connaît pas, ou peu, hors des cercles cinéphiles. À l’instar des représentants de la Nouvelle vague française, dont il partage toutes les préoccupations formelles, Bo, un genre de sale gosse caractériel, a avant tout écrit : deux romans, de la critique dans les pages du titre suédois L’Expressen, et aussi, en 1962, quelques pages isolées en forme de manifeste contre le cinéma de papa local intitulées « Une vision du cinéma suédois », dont le distributeur Malavida, grâce à qui son œuvre nous parvient enfin en version restaurée, aura la bonne idée de glisser une traduction française – la toute première – dans le coffret DVD intégral qui se prépare pour 2017. La France est actuellement le seul pays au monde où il est possible de se procurer des titres de Bo Widerberg dans une édition non clandestine.

C’est grâce à Malavida que la route semée d’embûches de Joe Hill, film, commence à s’éclaircir – ce qui pour un tel objet signifie rencontrer son public. En 1969, Bo Widerberg reçoit pour Adalen 31 – chronique based on a true story déjà d’une grève ouvrière organisée en 1931 dans les usines de la petite ville suédoise d’Adalen (au nord de Stockholm), au cours de laquelle cinq ouvriers furent abattus par l’armée – une deuxième récompense cannoise, le Grand Prix, après celui obtenu l’année précédente pour l’actrice du sublime Elvira Madigan – dont il est temps de rappeler qu’au registre des films éclairés en lumière naturelle il se hisse au niveau de Barry Lyndon. Ce double succès consécutif met Widerberg pour de bon dans le radar des États-Unis et la Paramount lui propose un contrat en 1970. Il pose immédiatement le nom de son compatriote Joe Hill sur la table. Le tournage est douloureux et compliqué. Commencé dans les décors naturels – toujours chez Widerberg – de l’East Side new yorkais, il se voit paralysé notamment par la mauvaise volonté des locals, habitants du quartier récalcitrants qui s’emploient consciencieusement à mettre des bâtons dans les roues des opérateurs (une caméra notamment fut volée) dans l’espoir d’obtenir quelque pot de vin contre une coopération à l’amiable. Tant et si bien qu’il fut décidé d’achever le film en Suède, où une maison de production, Bo Widerberg Films tout simplement, fut montée à la hâte. D’où la complexité pour restaurer et organiser la ressortie en salles de Joe Hill. Huit ans de travail furent nécessaires à l’équipe de Malavida pour réunir le matériel son et image conservé de part et d’autre de l’Atlantique et reconstituer le véritable puzzle légal des ayant-droits, Widerberg ayant été marié a trois femmes différentes, avec lesquelles il a eu plusieurs enfants.

Du biopic, Joe Hill a l’éponyme et la forme du parcours d’une vie d’homme, dont Widerberg déploie, de concert avec son acteur fétiche Thommy Berggren (Nouvelle vague encore, famille, Joe Hill marque leur sixième collaboration), les chapitres uns à un, sans épiphanie, sans la fameuse révélation à soi qui peut constituer l’écueil du genre. Le film avance comme un train dans le grand jour, avant d’être brisé, rupture formelle, par un accident de parcours. Du film militant, il a bien sûr l’engagement au côté de l’opprimé contre les violences de classe et du pouvoir armé – moteur thématique manifeste de la filmographie de Widerberg – sans l’assertion frontale et sentencieuse. Du grand cinéma, il a tout. Si l’une des vertus de cette œuvre est de remettre le nom de Joe Hill en place publique pour que ceux qui l’ignoraient s’en emparent, c’est par-delà l’icône et le héros – termes dont le film semble proposer une définition – la vision du monde d’un auteur gourmand et charnel que l’on rencontre. C’est par une fiction qui embrasse les traditions du récit tout en inventant sa propre modernité formelle que Bo présente son Joe, jouant des mécanismes du conte, convoquant l’épique et le romanesque pour mieux les interrompre, refusant l’angélisme de l’identification. Grâce aux ressorts de la fable, le cinéma de Widerberg révèle l’essence d’un sentiment de révolte singulier, intimement lié aux notions de dignité et de beau.

Livre d’images

On entre en Joe Hill comme on ouvre un livre d’images. Les premières minutes qui présentent l’arrivée de Joe et de son frère à Ellis Island, aux portes du Nouveau monde, sont canoniques. Widerberg ne se refuse rien de l’imagerie charriée par un des moments les plus emblématiques et les plus représentés de l’histoire américaine : il ne boude pas son plaisir. Ces premières séquences dans l’East Side new yorkais rappellent les descriptions naturalistes d’un Theodor Dreiser. Enlevées par quelques notes de guitare folk qui ponctueront la première moitié du film, pleines d’un beau sentiment de liberté, ponctuées par la lecture en voix off des premières phrases d’une lettre adressée à la famille demeurée en Suède. Cet appétit de voir, Bo le projette sur ses personnages qui, à peine installés dans un minuscule appartement, saisissent la plume et l’encre pour décrire la jubilation suscitée par leurs premières impressions :

« – Nous nous promenons tous deux avec une douleur constante à la nuque…

-Pourquoi tu écris ça ?

-Les immeubles ! »

Chez un gosse des rues surnommé « le Renard », Joe trouve, un adjuvant new yorkais qui l’initie à la ville et à la ruse, au chapardage, à la débrouille. Un archétype en culottes courtes, un « enfant dehors », d’après la formule de Maylis de Kerangal qui décrit en ces termes cette lignée des petits Oliver Twist et autres Gavroche dans lequel le Renard vient s’inscrire : « Dépositaire de l’innocence et de la liberté, l’enfant dehors est paradoxalement un enfant hors de l’enfance. Là réside son potentiel subversif, qui d’une simple onomatopée peut le conduire à créer sa propre langue, qui d’une simple désobéissance peut le conduire à faire la révolution. » (Magazine littéraire n° 506, mars 2011). Le Joe de Bo est un enfant dehors devenu grand. Lorsque ses camarades du syndicat IWW déploreront de ne pouvoir parler aux employés du chic restaurant Humphrey’s, la solution de Joe donne lieu à un bijou de séquence burlesque sans dialogue, digne de Buster Keaton, qui comme un court-métrage impromptu vient bouleverser le rythme du film. Joe rentre chez lui, dérobe un ruban à un petit coussin, s’en fait une lavallière et part ainsi accoutré et sans un sou en poche chez Humphrey’s où il demande une table. À la fin de son repas, de se retrousser les manches et de demander aux serveurs interdits la direction des cuisines… Pour y faire la vaisselle et surtout pouvoir parler tranquillement aux employés. Au plan suivant, le personnel de Humphrey’s défile devant le restaurant, brandissant des banderoles sur lesquelles on peut lire On strike. Chez Widerberg, le ludique, le trait d’esprit sont joie de vivre et révolte en puissance.

L’herbe sous le pied

Le voyage de Joe à travers le territoire américain recèle forcement lui aussi son lot d’images horizontales, champs de blés dorés à perte de vue, ciels bleus que vient souligner la traînée de fumée d’une locomotive en marche. Tel un train, le récit avance, toujours rythmé par ces quelques riffs de folk et traverse le romanesque des grands espaces. Tel le lecteur d’un roman d’aventures, on se laisse volontiers porter par les rencontres, les bains dans les cascades, le séjour chez une femme où Joe s’improvisera quelques temps gentleman farmer avant de reprendre la route.

Pour quiconque assiste au film en ignorant sa chute, la mort de Joe relatée dans le dernier chapitre du film relève de l’aberration. Ainsi saisi par le fil du voyage, emporté par les trains que Joe attrape a la volée, le panache des chansons protestataires écrites sur pièce au milieu des foules en grève, c’est bien peu de dire que l’on est pris au dépourvu. Mais comme un train déraille : c’est l’accident, l’événement fortuit, le caillou dans le mécanisme que semblait mettre en place le récit. Arrivé à Salt Lake City, Joe croise la femme qu’il a aimée à New York, à l’arrière d’une automobile avec chauffeur, richement mise : elle s’est mariée. La scène n’est pas sans rappeler la séquence finale des Parapluies de Cherbourg où Catherine Deneuve et Nino Castelnuovo se croisent par hasard à la station-service de ce dernier. On devine que les deux amants se retrouveront malgré tout et que ça tournera mal : Joe rentre blessé. Quelques gouttes de sang tombent sur la neige blanche. Or ce même soir, un épicier est assassiné par des brigands. On accuse Joe. L’alibi de la maîtresse le sauverait, il n’en dira rien pour préserver l’honneur de la dame. Widerberg, tout entier avec son personnage, procède au montage à une ellipse pleine de loyauté : si Joe ne donne pas son alibi, il ne nous le donnera pas non plus.

Au début du procès, passe encore : l’on se dit qu’il sortira bien vite de ce tribunal et reprendra sa route vers de nouvelles aventures, vers de nouvelles chansons et d’autres luttes. Mais au tribunal, des vieilles femmes endimanchées, tout droit sorties d’un tableau de Grant Wood, se succèdent à la barre pour témoigner à coup de syllogismes absurdes. Chaque ligne de ces dialogues cisèle le portrait au vitriol d’une petite bourgeoisie, ici américaine, mais qui incarne un pan entier du genre humain, d’un rapport au monde particulier, celui de l’autorité, empreint d’une forme de vilenie universelle – ce n’est pas par hasard si Joe insulte d’ « idiot » (en français : « imbécile ») les policiers venus chez lui pour l’arrêter, qui lui tirent dessus alors qu’il est alité et blessé. Joe congédie ses avocats et assure seul contre tous sa défense, essayant en vain de démanteler par le bon sens la bêtise tragique d’une machine judiciaire qui mettra un point final à sa route.

Le tribunal le déclare coupable. Joe va en prison. La courbe du récit, stoppée en plein élan, change de trajectoire, passe de l’horizontal au vertical. Dans l’enfermement, Bo Widerberg creuse une nouvelle facette de la beauté de son personnage, qui lie amitié avec son geôlier, lequel sera persuadé de son innocence. Qui chante à pleins poumons sa « Rebel Girl », le nez à la fenêtre. Qui, sur le sol de béton de sa cellule, à la craie, dessine soigneusement la carte des États-Unis, place de mémoire ses grandes villes, dit son amour insatiable, certainement pas pour son drapeau mais pour le territoire, qui continue, magnifique absence de cynisme, de le fasciner. Il demande du bleu, pour colorier les grands lacs. Tout le contraire du « Mauvais vitrier » et de son insupportable cargaison de verre neutre que décrit Baudelaire dans ses Petits poèmes en prose. La veille de sa condamnation, Joe réclame plus de lumière dans sa cellule : il rédige son testament, l’obscurité est mauvaise pour ses yeux – ceux de Thommy Berggren sont bleus eux aussi. Cette dignité à toute épreuve face au pire est un dédain de la mort : c’est encore une révolte. Le déchirement que produit la séquence de l’exécution se noue dans la froideur de la mise en scène et le contrepoint créé par les cris de Joe, les yeux bandés, emmené par les gardes. It’s a damned shame. Son cercueil sera, tout simplement, mis au feu et ses ossements, répartis dans une boite puis pilonnés

Juste et bien

Il faut voir Joe Hill pour voir Thommy Berggren, bon comme du bon pain, ses yeux qui sourient, la traduction faite visage du vers smiling with his eyes que chante Joan Baez, incarnation parfaite du Joe de Bo. Il faut dire l’immense plaisir qu’il y a à le regarder : on n’aurait pu rêver mieux. Certes héros, éponyme, du film, dès lors qu’il apparaît dans le nombre, la place que Widerberg lui accorde dans ses cadres est toujours égale à celle des autres. Fidèle à cette réplique prononcée par une camarade qui, peu avant l’exécution, ira plaider la grâce de Joe à Washington : « We have no leader, we’re all the same. » Joe chante mais ploie sous les coups. Son humanité absolue est elle aussi révolte a part entière.

Dans le cinéma de Widerberg, l’espoir est du cote des personnages qui ont de la capacité, intelligente, d’accueillir toutes les belles manifestations du sensible, ceux dont les actes et les trajectoires démontrent une inébranlable soif de vivre – au sens empirique et charnel du terme. Soif d’apprendre, apprendre de tout, de la géographie, des cascades et de la lutte sociale, soif d’art et de goût, de Pierre-Auguste Renoir (dans Adalen 31), de groseilles et de Mozart (dans Elvira Madigan), de tout ce que la vie charrie de beau. En naît une foi magnifique en l’homme, qui réconcilie nature et culture, tradition et modernité.

Que faire de la notion d’utopie ? Tout le film explore les pistes d’un équilibre entre espoir et réalisme, individu et collectif. L’utopie devient alors une notion semblable à un objet trop brûlant que ne sachant manipuler l’on se résout à faire passer de main en main.. Ce qui est certain, c’est que si le chagrin est admis – car sentiment partie prenante de la vie – la complaisance est rejetée en bloc, comme le souligne le slogan « Don’t mourn. Organize. ». Déjà, dans Adalen 31, le jeune homme qui voit son père mourir sous les balles de l’armée récupère sa chemise tachée de sang. Il s’insurge : pourquoi laisser cette chemise à l’abandon quand elle pourrait « servir » ? Et de la découper pour en faire des chiffons avec lesquels il nettoiera, avec sa mère, les vitres de la maisonnette, magnifique scène de tendresse résiliente. Que la tristesse soit accueillie pour être mieux chassée et se concentrer sur le vivant, semblent nous dire les films de Widerberg, qui remettent la notion de politique en son cœur même et donnent une foi magnifique dans les actes de transmission et de diffusion, qu’il nous encourage à pratiquer inlassablement. Le travail mené par le distributeur Malavida, la rediffusion de Joe Hill grâce au festival Play it again! s’inscrivent de plain-pied dans ces finalités.

Au moment de son exécution, parmi les tous derniers mots que prononcent Joe Hill, il y a : « oiseau » et il y a : « feu ». L’on a retrouvé il y a peu, intacte, en poste restante d‘une petite ville de Californie, l’une des six-cent petites enveloppes contenant une poignée de ses cendres.

Let my merry breezes blow

My dust to where some flowers grow

Perhaps some fading flowers then

Would come to life and bloom again

Extrait du testament de Joe Hill.

Merci à Anne-Laure Brénéol.