D’un matérialisme à l’autre (4/4)

– par Alice Laguarda

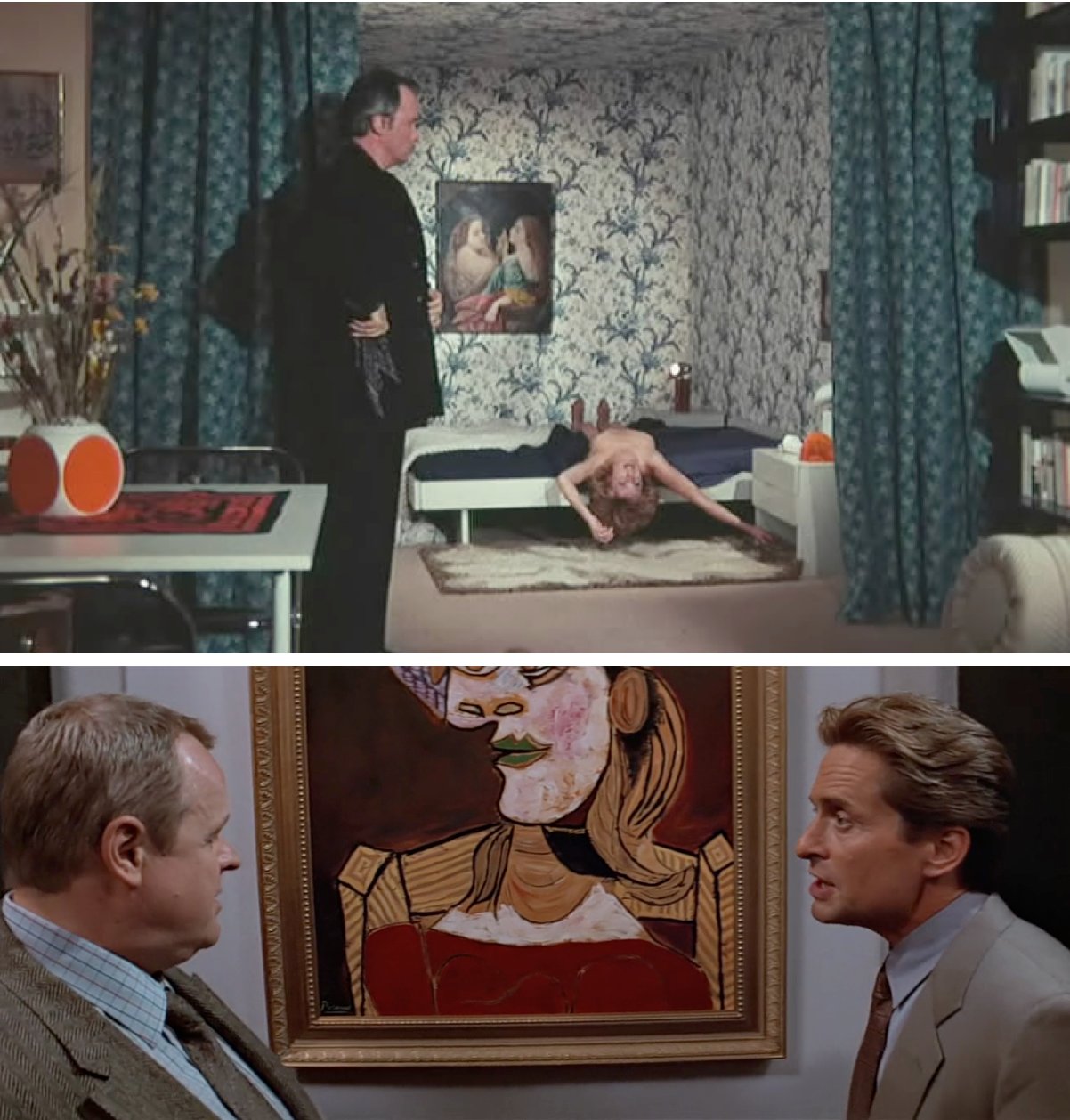

Elle (Paul Verhoeven, 2016).

Voir les 3 photos

Cet article fait partie d’un cycle

Alice Laguarda achève son étude sur les figures féminines chez Paul Verhoeven par Elle, qu’elle rapproche d’autres films interprétés par Isabelle Huppert et d’autres cinéastes, dont Lars Von Trier, particulièrement attachés aux portraits de femmes.

Le nouveau film de Paul Verhoeven marque une étape importante dans ses portraits de femmes échappant aux lieux communs de l’imaginaire cinématographique. Le canevas (une femme victime d’un viol découvre l’identité de son agresseur et le laisse poursuivre ses actes violents avec elle, jusqu’à frôler la mort) ouvre à un récit fantasmatique qui entremêle peinture de l’hypocrisie bourgeoise et trajectoire d’un personnage féminin qui tente de tenir à distance tout ce qui menace le monde sous contrôle qu’il s’est construit. Le film explore le thème verhoevenien du mystère identitaire, à travers l’évocation du passé occulté de Michèle (Isabelle Huppert). On apprend que lorsqu’elle était petite fille, son père a massacré des habitants de son quartier, sans que l’on en connaisse le mobile. Elle est la fille d’un monstre et le doute est maintenu sur sa possible complicité avec le père. Ce questionnement sur la filiation, sur ce qui fonde affectivement et psychologiquement le personnage ouvre à un portrait de femme qui veut conquérir son autonomie vis-à-vis du poids du passé et des conventions sociales, pour atteindre à une autre identité, quelque part entre renouvellement des figures tragiques et mythification.

Le questionnement sur la filiation ouvre à un portrait de femme qui veut conquérir son autonomie vis-à-vis du poids du passé et des conventions sociales.

Michèle traverse ainsi un monde défait, un pays d’ombres et de violence. Un premier niveau d’interprétation pourrait emprunter à la psychanalyse, considérant que le personnage n’a eu d’autre choix que de réinventer totalement sa vie après le trauma de l’enfance via le père-monstre. Il lui a fallu se fabriquer une façade sociale, un « être femme » qui impose un détachement vis-à-vis de la vie et des autres, afin que son existence demeure supportable et sa vulnérabilité cachée. Michèle veut tout contrôler (son rôle dans sa famille, ses relations avec les hommes, sa fonction de chef d’entreprise) et semble considérer les autres comme des fous ou des faibles (séquences avec son amant Robert, sa mère, son fils et ses employés). Mais un nouveau dérèglement survient : le viol par un inconnu dans la maison, qui ouvre le film. Michèle apparaît comme une figure de la survivance, du rebond, obligée de concevoir des modes d’action et de réaction inédits, pour ne pas mourir, pour demeurer humaine. En ce sens elle incarne une synthèse parfaite des personnages féminins des films de Paul Verhoeven : partageant avec elles ce passé mystérieux, trouble (Nomi Malone dans Showgirls, Catherine Tramell dans Basic Instinct), marqué par la violence et par la mort (Christine dans Le Quatrième homme, Rachel/Ellis dans Black Book), et cette indifférence, ce détachement apparents face aux événements auxquels elle assiste ou qu’elle subit, mus par la nécessité de la survie.

Le personnage de Michèle fait fusionner deux aspects fondamentaux du cinéma de Paul Verhoeven de façon plus précise, plus sophistiquée encore que dans ses œuvres précédentes : une forme d’étude de mœurs dénuée de psychologisme et la menace d’un devenir-monstre, déclinée dans ses films de science-fiction (monstruosité technologique, physique ; monstruosité de l’hybridation – ce que montrent par exemple les inserts d’images de jeux vidéo dans le film, tels l’apparition du visage de Michèle greffé sur un personnage féminin qui se fait violer par une créature fantastique). Pour parvenir à cette fusion, pour la faire tenir, le cinéaste a de nouveau recours à des déformations du cinéma de genre. Une hésitation, une incertitude sont maintenues, Elle naviguant entre plusieurs genres sans jamais choisir (thriller ; étude sociale s’illustrant dans les scènes de groupe au sein des cercles familial, amical et professionnel ; accents fantastiques avec la présence d’images de jeux vidéo et la fonction symbolique de la maison du violeur, sorte d’intermonde), écho à un personnage ambigu, qui se définit par et dans une tension, apparaissant tour à tour victime et dominatrice.

La supériorité de Michèle s’affirme cependant dans la relation que le cinéaste instaure entre le personnage, son entourage et son contexte. Les autres personnages dont Patrick, le violeur, sont présentés comme des stéréotypes fatigués, dévalorisés dans des séquences qui montrent de façon implacable et parfois comique leur lâcheté, leurs faiblesses morales, psychologiques ou sociales. La psychologie de Michèle demeure énigmatique (est-elle victime ou manipulatrice, fantasque ou pragmatique ?), tandis que les autres s’embourbent dans les stéréotypes et des situations vaudevillesques (Vincent le fils raté, malmené par une fiancée menteuse et tyrannique ; l’amant minable, époux d’Anna, la meilleure amie et l’associée de Michèle ; la mère fantasque ; Rebecca, l’épouse bigote du voisin). Peut-être ne sont-ils tous que des ombres, tantôt bienveillantes (Anna et l’ex-époux Richard), tantôt malfaisantes (le père, Patrick). Le principe de l’ombre se vérifie également dans l’opacité des structures familiales et sociales qui forment le cadre du film : tout est faussé, comme si rien ne tenait vraiment, comme s’il n’y avait que des surfaces. Tout se fait, se renverse et se défait facilement (la relation de la mère de Michèle avec son jeune gigolo, interrompue par le décès brutal de celle-ci ; la naissance du fils de Vincent qui révèle qu’il n’en est pas le père).

Nymphomaniac (Lars Von Trier,2013 ) / La Truite (Joseph Losey,1982).

Longue distance

La complexité du personnage est portée par le choix de l’actrice, Isabelle Huppert, dont la filmographie illustre un cheminement singulier. Des rapprochements pourraient ainsi être opérés avec d’autres héroïnes : par exemple Mélanie dans Eaux profondes de Michel Deville (1981, adaptation d’un roman de Patricia Highsmith), au centre d’un jeu pervers dans son couple, fait de tromperie et de crimes ; ou Frédérique dans La Truite (Joseph Losey, 1982), qui agace et intrigue par son attitude indifférente, passant d’homme en homme. Ce sont des femmes aux motivations mystérieuses, séductrices, manipulatrices et dangereuses. C’est à nouveau l’aptitude de l’actrice à faire masque qui perturbe dans Elle : son jeu froid, distancié, empêchant l’empathie totale du spectateur avec le personnage, trouble la compréhension de ses réactions, alors qu’elle est une victime. Au contraire le film montre que si personne ne réussit à sonder Michèle, à comprendre ses modes de réaction face aux événements tragiques qu’elle subit, tout et tous convergent vers elle, comme si elle exerçait sur ce monde une attraction étrange. Non seulement parce qu’elle est l’héroïne du film, mais aussi parce que le mystère ne cesse de s’épaissir sur sa filiation et sa proximité avec le Mal (la rencontre ratée avec le père ; les attaques de Patrick). Plusieurs scènes accompagnent ce processus de singularisation. Elles sont notamment liées à la topologie des maisons du violeur et de Michèle qui, sous leurs apparences bourgeoises, n’ont plus rien d’un foyer. Le cadre domestique du film s’augmente en effet d’une trajectoire symbolique : de la surface, de l’enveloppe de la maison de Michèle (les plans où elle ferme les volets avec Patrick pendant une tempête, apparaissant telle une figure apaisée, protectrice) vers l’intérieur, l’antre de Patrick (la scène dans la cave, à côté de la chaudière « à combustion inversée », monde des enfers où Michèle livre un long orgasme). Ces séquences oscillent entre fantastique et grotesque et tirent le personnage du côté de la créature mythique (après la scène dans la cave, un extrait de jeu vidéo montre l’héroïne sortant triomphante d’une grotte qui évoque, à nouveau, les enfers). C’est comme si les maisons accueillaient un combat entre deux figures hors normes, entre pulsions de vie et de mort, unités closes sur elles-mêmes obéissant à d’autres règles que celles du monde humain.

Les maisons accueillent un combat entre pulsions de vie et de mort, unités closes sur elles-mêmes obéissant à d’autres règles que celles du monde humain.

Le mystère du personnage est aussi renforcé par la dialectique que le cinéaste établit entre réel et virtuel : au début du film, un personnage féminin se fait transpercer la tête par un monstre dans un jeu vidéo. Après le viol, Michèle imagine qu’elle fait éclater la cervelle de son agresseur à l’aide d’un cendrier. Puis, à la fin, Patrick meurt, la tête frappée par une bûche par Vincent, alors que celle-ci se fait à nouveau agresser. Ainsi, l’enchaînement des événements (viols, morts du père et de la mère, problèmes du fils) peut laisser à penser que l’ensemble du récit n’est peut-être que fantasme, que projection, comme si le personnage souhaitait le dérèglement général de son monde, réalisant certains de ses désirs (la mort des parents) pour se libérer, et ensuite accéder à d’autres identités, d’autres mondes. Une nouvelle étape semble donc franchie dans Elle. Jean-François Rauger va jusqu’à parler de « transmutation », le film nous faisant passer « d’une vision entomologique, froide et sarcastique, à la mythologie pure, sautant par-dessus les étapes de la psychologie, fut-elle celle des profondeurs[1] ». Dans la constitution de ce monde fantasmatique, la question pourrait être : comment échapper à la monstruosité (le poids de la filiation avec Georges Leblanc, le père criminel qu’un journaliste de télévision associe à un « mythe urbain » ; l’enfermement dans l’hypocrisie sociale) en devenant soi-même une figure qui bascule du côté du mythe[2] ?

La fin du film vient étayer cette hypothèse : après s’être rendue dans le cimetière où se trouvent les plaques funéraires de ses parents, Michèle repart avec son amie Anna qui lui demande si elle peut venir habiter chez elle. On pense à Trois femmes de Robert Altman (1977), dont la scène de fin réunit les personnages de Pinky, Millie et Willie, reconstituant dans une maison une sorte de nouvelle famille, de communauté dont les hommes ont été entièrement exclus. Il faudrait, aussi, convoquer le Chabrol de Juste avant la nuit (1971). Dans ce drame qui oscille sans cesse entre naturalisme et fantastique, on ne sait jamais si les personnages (une femme, son mari meurtrier et l’ami de celui-ci) se définissent par leur cynisme ou leur innocence. En plan d’ensemble, la fin du film montre Hélène et sa belle-mère installées sur une immense plage, face à la mer. Le mari mort, l’ami éloigné, elles semblent disponibles pour accueillir l’arrivée d’un autre monde, libéré de tout ordre moral, de toute culpabilité. Elle peut suggérer des renversements similaires : le violeur éliminé, l’amant et l’ex-mari mis à l’écart et les parents disparus, ne restent que Michèle et Anna, prêtes à établir un nouveau régime d’existence.

Juste avant la nuit (Claude Chabrol, 1971) / Basic Instinct (Paul Verhoeven, 1992).

La quête d’un équilibre

Paul Verhoeven propose un vocabulaire symbolique de représentation des femmes qui se complexifie à chaque film. On pourrait interroger cette évolution en parallèle à celle que Lars Von Trier applique à ses personnages, même si les desseins et les registres esthétiques diffèrent considérablement chez les deux cinéastes. Une histoire des femmes s’y construit qui prend place dans une appréhension critique des sociétés à domination masculine, facteurs de violence et d’oppression des êtres. La femme apparaît comme la figure exemplaire pour examiner, interroger les rapports de pouvoir, ainsi que les possibilités de construction des individus en tant que sujets libres, la quête d’une émancipation qui veut aussi modifier la place des femmes dans le champ de l’imaginaire.

Si Paul Verhoeven mythologise des figures féminines, c’est dans une optique matérialiste, détachée de toute soumission à un fatum.

Il y a chez Paul Verhoeven et Lars Von Trier un processus de transformation des personnages féminins qui prend des dimensions mythiques et figure des mondes qui se vident peu à peu de toute présence masculine : par exemple dans Le Quatrième homme et Elle, et dans Nymphomaniac I et II (2014). Dans Elle et Nymphomaniac, une part des récits confronte les héroïnes à des « pères » (le personnage de Seligman chez Lars Von Trier, qui fait à la fois office pour Joe de confesseur, de psychanalyste puis trahit la jeune femme ; le père absent de Michèle qui meurt en prison dans le film de Verhoeven), les accompagnant dans la prise de conscience qu’ils ne seront jamais des figures de l’amour et de la transmission, mais qu’ils incarnent au contraire une vérité déceptive, une absence de réponse morale. Lars Von Trier semble vouloir mythologiser ses personnages féminins dans une optique mystique ou religieuse, mélange de dolorisme, de psychanalyse et de discours sur la rédemption (figures de la dépression, de la mélancolie et du sacrifice dans Breaking the Waves, Melancholia ou Antichrist, mais aussi de la rébellion et de l’insoumission dans Dogville et Nymphomaniac). Les personnages tentent de trouver leurs places au sein du monde humain, au risque de l’oubli de soi, du sacrifice ou du basculement dans la folie. Ils sont poussés par un puissant élan vital, mais ils apparaissent la plupart du temps prisonniers d’une fatalité, vaincus par la violence et la stupidité du monde.

Si Paul Verhoeven place au centre de ses films des figures féminines qu’il mythologise ou mythifie, c’est par contre dans une optique matérialiste, détachée de toute soumission à un fatum. Les femmes traversent des mondes primaires, dangereux, mais elles sont capables de les assimiler et de les dépasser, sans aucun recours à une vérité supérieure, transcendante, ni à un « grand récit » moralisateur. Les figures féminines verhoeveniennes échappent à toute vocation sacrificielle et semblent finalement gagner en puissance. Le cinéaste leur accorde une véritable autonomie.

C’est peut-être qu’il y a une forme de vitalisme romantique chez Lars Von Trier, toujours menacé ou abîmé par le tragique, le chaos, tandis que le vitalisme de Paul Verhoeven s’épanouit dans le maintien d’un équilibre savant entre forces dionysiaques et apolliniennes. Le dionysiaque doit se comprendre dans son alliance avec l’apollinien : c’est le chaos avec l’ordre, la mesure avec l’excès, le lâcher prise avec le contrôle. On pourrait lire sous cet angle la tension que le cinéaste établit entre ses partis pris de mise en scène (fluidité et précision du découpage, du montage ; refus d’un cinéma de l’effet, de la grandiloquence) et ce que montrent les images (des mondes et des êtres chaotiques, violents, excessifs). Dans Basic Instinct, déjà, le cinéaste jouait avec les figures géométriques (images kaléidoscopiques du générique, d’un tableau de Picasso ; miroirs démultipliant l’espace) pour figurer cette tension. Dans Elle, où tout s’inverse et se renverse sans cesse (les fonctions hospitalières et protectrices de la maison détruites par les intrusions du violeur ; la relation entre Michèle et Patrick ; les ruptures de ton permanentes par les basculements de la comédie au thriller, du vaudeville au fantastique…), il semble qu’il a atteint un nouveau point de perfection.

Elle.

[1]Jean-François Rauger, « Elle : de victime à mythe, l’ultime mutation du professeur Verhoeven », Le Monde, 21 mai 2016, www.lemonde.fr.

[2]Comme le souligne par exemple l’allusion à Médée dans un dialogue entre Michèle et Anna lors de la séquence du repas de Noël.