A propos de Rude journée pour la reine

– par René Allio

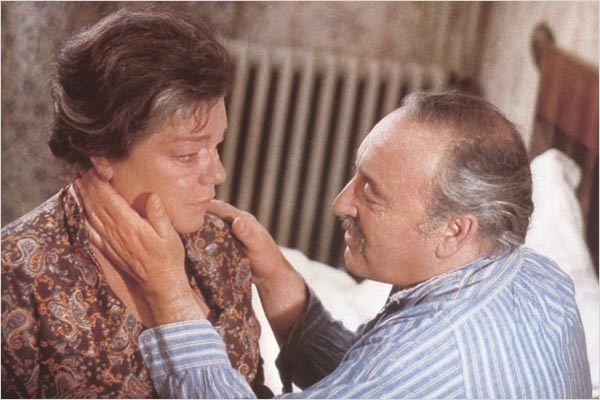

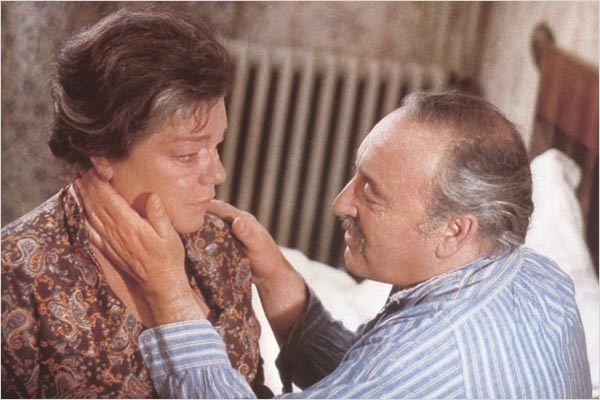

Rude journée pour la reine (René Allio, 1973).

Voir les 2 photos

Cet article fait partie d’un cycle

Avertissement. Ce texte de René Allio, pas plus que celui qui lui fait suite n’est une explication ou une critique du film Rude journée pour la reine. Leur objet est plutôt de poser les jalons d’un débat (à poursuivre) entre nous et certains cinéastes qui travaillent « dans le système ». A la suite de plusieurs conversations entre René Allio et nous, avant et après la sortie de son film, nous étions parvenus à un premier entretien qui ne nous satisfaisait ni les uns ni les autres. Nous avons demandé à René Allio d’en prendre en charge la re-rédaction en l’axant autour de trois points dont nous pensons qu’ils sont les plus cruciaux (ceux sur qui le débat est le plus enrichissant) et qui sont : le travail d’enquête préalable au film, la représentation de la politique et le mode d’inscription de la positivité. Pour plus de clarté, les notes du texte de R. Allio ont été reportées à la suite de celui-ci. Serge Daney

Je suis parti d’un texte assez court, un douzaine de pages, pas consécutif à une enquête, mais venant de souvenirs, de lectures, de faits, connus ou vécus, se rapportant de près ou de loin à ce type de conflit familial (au demeurant très commun). Bien entendu, ce texte était préparé par des notes, des réflexions ou des conversations au cours des quelque deux ou trois mois qui avaient précédé sa rédaction. Et par le désir de retourner faire un film en banlieue.

Ce texte contenait déjà la fable mais il ne prenait pas encore parti sur la manière dont le récit serait conduit et il ne décrivait que quelques péripéties. Il posait en tout cas l’existence de deux registres : réel et imaginaire. Le scénario restait donc à faire, un peu comme lorsqu’on est devant une courte nouvelle qu’on a décidé d’adapter pour le cinéma.

Pas tout à fait cependant, puisque l’idée du cinéma était là, présente depuis le départ, et que ce texte n’était pas seulement fait pour raconter en termes cursifs une fable, mais aussi le film que l’on se proposait de tirer de cette fable. De ce point de vue, il devait constituer un outil de travail pour pouvoir accrocher un financement. Il devait pouvoir être montré à des distributeurs, des producteurs ou des financiers. Et il a servi ainsi auprès des distributeurs français, du distributeur allemand, de la Télévision allemande (W.D.R.) et de l’O.R.T.F., en attendant de leur remettre le scénario final.

Pour arriver à celui-ci, je souhaitais augmenter le nombre de ceux qui pourraient y collaborer, par rapport à mes films précédents. Je pensais que c’était l’intérêt de celui-ci et de son propos, que la part d’inventions, d’intuitions ou d’observations ne soit pas ma seule part personnelle mais qu’elle se vérifie, se contrarie ou s’augmente par des apports du même ordre venant d’autres que moi, étant posé un minimum de connivence (pas seulement artistique) et de choix communs au départ.

Bernard Chartreux devait être le collaborateur principal, comme Jourdheuil l’avait été sur Les Camisards : dramaturge (au sens où l’on emploie ce mot dans le travail théâtral), mais comme Jourdheuil, il devait aussi écrire et inventer et pas seulement critiquer et commenter. Dès avant d’écrire le premier texte et au moment où le projet n’était qu’une histoire que l’on raconte quelquefois aux autres pour l’éprouver et la perfectionner, je savais que Jacques Debary et Olivier Perrier joueraient les rôles qu’ils ont interprétés et, bien évidemment, ce qui était dit ou inventé pour ces personnages s’en ressentait. C’est ainsi que Jeanine Peyré, enseignante, épouse de Jacques Debary, s’amusant de cela, proposa de travailler avec nous, en pensant plus particulièrement à ce qu’elle pourrait apporter pour le personnage d’Albert (et elle apporta beaucoup), et se joignit à l’équipe.

J’avais demandé à Olivier Perrier, pour sa part, d’intervenir dès le travail du scénario et d’apporter tout ce qu’il pensait pouvoir être utile à son personnage et à son interprétation. Olivier Perrier et sa femme, Dany Perrier, enseignante, étaient alors, et depuis des années, fixés en Lorraine. Deux mois avant la période dont je parle, il avait fait un « montage » avec quelques camarades comédiens amateurs à propos d’un « jeune délinquant » (J.-P. Bauer) qu’on venait, après son arrestation consécutive à une bagarre, de transférer en asile psychiatrique (il a été libéré depuis, non sans difficulté). Ils le jouaient dans les M.J.C. ou ailleurs, quelque fois en plein air. Olivier avait donc un contact, par ce travail et par le canal de militants gauchistes, avec les jeunes. Il a raconté ce projet de scénario à l’un d’eux, qui avait eu avec l’ordre public le même genre de démêlés que notre personnage, en lui demandant des commentaires ou des idées. André Viola, c’est son nom, lui remit au bout de quelques jours un texte d’une quinzaine de page qui raconte une sortie de prison et le projet (et l’exécution du projet) d’enlèvement de la fille qu’il aime, malgré l’hostilité des parents de celle-ci. Ce texte est très beau. Nous l’avons utilisé tel quel, comme je l’avais fait des mémoire de J. Bonbonnoux dans Les Camisards. Il constitue, dans le film, tous les passages où l’on entend la voix off de Julien (sauf le dernier que j’ai écrit après coup, au moment du montage, pour accélérer les péripéties nocturnes du finale).

Enfin, de son côté, Dany Perrier avait interviewé trois ouvrières, dont deux étaient des militantes, en leur demandant de parler de la vie de tous les jours, de la vie familiale, du travail, de l’imagination. Avec la troisième, Janine Pszonack, ce travail a été plus poussé : Dany lisait des parties du texte de départ et Janine en faisait ensuite le commentaire, développant pour elle-même les thèmes qu’elle en tirait ou qu’elle y amenait. Ce texte aussi est très beau. Janine y parle avec beaucoup d’humour, et d’émotion aussi, de la vie quotidienne d’une femme du peuple. Ce texte a nourri des séquences par des notations, donné des idées de séquences nouvelles, et le texte final où Jeanne parle des rêves de son enfance et du bleu du ciel, en est tiré[1].

Pendant ce temps, avec Chartreux, nous faisions un travail sur les relations et les fonctions respectives de la partie rêve et de la partie réalité. C’est à peu près de ce moment qu’est venu le choix d’une forme de récit qui ne fonctionnerait pas comme une narration d’épisodes, reliés par un « déroulement logique », mais sur la juxtaposition des parties (états, moments, scènes), les relations s’instaurant entre elles tenant lieu de narration. L’idée était que ce que le spectateur sentirait évoluer serait moins le récit proprement dit que la connaissance, qu’il acquerrait peu à peu, des faits et des personnages à travers ce système de relations qui ferait circuler, dans tous les sens et dans tous les registres, de plus en plus d’informations dans le film. Bien entendu nous avions dans l’idée d’aboutir ainsi à une forme de récit « épique », et celui des Camisards (à part le double registre), avec l’interaction des différentes façons de rendre compte des faits (langage des nobles, langage des Combassous, description de la vie quotidienne de la troupe) ne fonctionnait pas très différemment.

Après cette première phase de travail, nous avons regroupé et inventorié tous ces matériaux de base, en y joignant les articles de France-Dimanche, Ici-Paris, Le Meilleur, Détective, Historia, etc, que j’accumulais depuis quelques mois (sans compter les faits divers dans la presse quotidienne et leurs commentaires dans la presse hebdomadaire : par exemple, le coup de fusil de la patronne de bistro de la Courneuve sur un jeune consommateur trop bruyant). Avec Chartreux nous avons commencé à écrire une continuité, en même temps que des textes « hors film » si je puis dire, où nous nous racontions les vies de chacun, la journée ordinaire de Jeanne, et des textes pour le film, séquences réelles ou imaginaires dont toutes, tant s’en faut, n’ont pas trouvé place dans le scénario.

Assumer une position idéologique et la traduire dans des formes, voilà le centre d’une inconfortable contradiction.

Trois mois après la rédaction du premier texte, je me retrouvais avec un dossier assez volumineux où tous ces matériaux se trouvaient reclassés dans la chronologie de la continuité et c’est à partir de là que j’ai retrouvé une démarche plus personnelle pour écrire le scénario définitif (qui n’est après tout qu’une façon de se raconter le film avant de le faire, et pour se préparer à le faire – c’est pourquoi la valeur littéraire d’un scénario n’a pas grande importance), tout en continuant à faire des lectures aux autres au fur et à mesure que j’avançais[2].

Puisqu’il s’agit ici de rendre compte du travail effectué dans Rude journée pour la reine et, à travers celui-ci, de s’expliquer (et pour soi) plus généralement, je voudrais revenir sur cette question du travail « personnel » dans une production artistique où l’on veut aussi prendre parti. Tant que les considérations sur le contenu idéologique et la valeur politique (qui d’ailleurs peut changer avec la conjoncture) sont conduites à partir de l’extérieur par ceux qui y décryptent des sens (critiques, analystes, sémiologues, etc), tout va de soi. Il y a toujours un contenu idéologique des œuvres, que leurs auteurs en soient conscients ou pas (et à la limite, peu importerait) ; il y a toujours du sens.

Les choses se passent tout différemment si on les considère de l’intérieur de la demande artistique, si celui qui pose le problème est celui-là même qui invente. S’il veut, ce faisant, assumer une position idéologique et la traduire dans des formes, le voilà au centre d’une inconfortable contradiction : comme « poète » (au sens large), il ne peut pas ignorer la nécessité de se rendre libre au-dedans de lui-même quand il invente[3], comme individu prenant parti, il sait que ses choix n’entraînent pas moins de refus que d’acte positifs.

Ce débat, installé dans ce que nous faisons, entre un contenu assumé, une prise de parti – bref, du sens – et autre chose qui n’est pas du sens (pour soi, à ce moment-là, en tout cas) et qui a besoin de toute sa place, ce débat ne débouche sur aucune solution simple et pratique et il n’y a pas de système (au contraire de ce que semblent croire beaucoup de ceux qui appellent souvent Brecht à la rescousse) qui permette de l’esquiver[4]. Aussi changés que nous soyons nous demeurons pour une bonne part engagés dans nos origines, l’idéologie dominante n’a pas joué un mince rôle, continue à ne pas jouer un mince rôle, dans nos inconscients, et notre libido est encore petite-bourgeoise selon les cas. Pourtant c’est avec elle que nous devons imaginer, même si c’est elle aussi qu’il nous faut changer. A moins de renoncer à ce débat, de s’en débarrasser plutôt. Mais comment ? Par là aussi nous sommes dans l’histoire ; aujourd’hui il n’est pas possible de produire innocemment[5].

Il n’y a aucun des films « politiques » tournés ces dernières années où, sous le sujet apparent (politique), ce ne soit pas ce débat qui constitue le vrai sujet (et non moins politique)[6]. C’est de ce point de vue en particulier que la question de l’implicite et de l’explicite devrait aussi être abordée. Et puisqu’il faudra y revenir, Rude journée pour la reine c’était une façon de parler de cela ; le débat de Jeanne étant un peu celui-là, même si les termes en sont inversés (c’est sa culture qui est bourgeoise, pas son être). Je suis quelquefois un peu surpris de la façon dont les critiques et les spectateurs cinéphiles parlent du contenu politique des films. Tout se passe en effet comme s’il s’agissait, pour les juger de ce point de vue, de les ramener à un modèle idéal (qui varie d’ailleurs subtilement avec les groupes). Ce modèle n’est décrit nulle part mais il se déduit en quelque sorte négativement des commentaires, des critiques et des analyses faites à partir des films existants.

Sur ce lit de Procuste, les œuvres ne peuvent être que trop courtes. On dirait en effet que le film politique idéal rendrait compte de tout à la fois et à tous les niveaux, satisfaisant aux exigences les plus contradictoires, constituant une somme de toutes les réponses à toutes les questions posées par les implications de la lutte des classes dans le domaine de l’art et de la culture, il délivrerait en même temps un message clair et précis, concis et efficace, pour chaque spectateur (y compris pour ce spectateur populaire dont le spectateur intellectuel se fait instantanément – et sans que celui-ci le lui ait demandé – le défenseur et l’interprète)[7] qui s’y sentirait concerné et mobilisé et pourrait repartir ainsi, soulagé et armé, vers les luttes et les problèmes que la vie sociale lui réserve[8]

Pour en revenir, plus platement, à cette contradiction dont je parlais à l’instant, dans l’auteur du film, elle renvoie évidemment à un conflit plus général et semblable (dont elle est un écho), sur le terrain artistique et culturel, entre production de l’idéologie dominante et recherches pour un art différent fait à partir de choix idéologiques différents.

La première fonctionne à plein rendement (artistique et économique) et les acquis, les modèles, les systèmes de codification, les conventions dramaturgiques que constituent les divers « genres » et leurs différents registres stylistiques, la galerie des personnages (et des péripéties convenues) y déchargent les « créateurs » d’autant de problèmes pour leur permettre de ne se consacrer qu’à l’ « art » (qui du coup, dans bien des cas, se limite au savoir-faire). La seconde ne fonctionne pas à plein rendement, ni artistique, ni économique. Les modèles y sont rares (parce que les situations où ils ont été produits ne sont pas la nôtre), les choix stylistiques n’y vont pas de soi, tout y est à inventer et à vérifier, film après film, avec des réussites inégales et des efficacités fragmentaires. Chaque film, dans l’œuvre de chacun, ne pouvant en aucune façon constituer jamais une somme, mais une partie de la recherche (celle des formes et celle du contenu), tous les film de cette recherche ne devant pas être regardés comme des batailles isolées, mais comme constituant un front d’ensemble, varié certes mais moins disparate qu’il n’y paraît et où, surtout, les réussites (rares) et les échecs (plus nombreux) n’ont pas le même sens que dans l’autre production.

Devant cette invention d’un art progressiste, les cinéastes sont un peu dans le cas de cet homme sans expérience, dont parle Mao Tsé-toung, à qui incomberait la conduite des combats : il devrait subir un certain nombre de défaites (c’est-à-dire acquérir de l’expérience) avant de bien comprendre les lois de la guerre.

La conduite de la guerre n’incombe pas aux cinéastes mais ils peuvent se demander en quoi, à leur place, étant ce qu’ils sont, ici, aujourd’hui, ils peuvent contribuer au changement. Il me semble pour ma part que c’est déjà et d’abord en n’ayant nulle honte d’être artistes, en n’assumant que ce qu’ils sont capables de faire le mieux ; ce sont des objets artistiques. Poser des questions, en effet, chercher des explications, décrire la vie des hommes ne suffit pas, même si on le fait avec amitié, dénoncer l’exploitation ne suffit pas, même si on le fait avec violence, si l’on ne fait pas sentir aussi que la vie peut être bonne pour les hommes et déjà par le plaisir de l’art, peut-être le seul bon moyen dont nous disposions pour cela.

La conduite de la guerre n’incombe pas aux cinéastes mais ils peuvent se demander en quoi, à leur place, étant ce qu’ils sont, ici, aujourd’hui, ils peuvent contribuer au changement.

Il me semble que, partant de là, ils ne peuvent que découvrir assez vite que, si l’on a changé de point de vue, le problème ne devient pas tant de changer de sujets de films que de se changer soi. Il leur faudra sûrement admettre que ce changement devra jouer un rôle principal dans leur travail et que leur production ne pourra se réduire quelquefois, sans dommage, à en refléter la seule trace. Mais soi, comme première cible, même si c’en est une moins voyante, moins prometteuse de batailles spectaculaires, ce n’est déjà pas si mal.

J’accepte volontiers pour ma part que, au plan politique, un travail artistique paraisse déboucher sur des résultats limités ou des changements d’apparence modeste ; les critères, même politiques, auxquels on mesure en art les réussites de cet ordre ne peuvent pas être les mêmes que ceux auxquels on mesurera par exemple l’efficacité d’un tract[10]. La durée y joue un tout autre rôle, et l’évolution de la conjoncture[11].

Plus important me paraît que ce travail implique un point de vue juste, une direction juste, qu’il parle des hommes et des faits avec justesse et vérité, même si ce sont de faits d’apparence mineure, qui renvoient à des changements pas toujours éclatants[12], ils ne me paraissent pas moins importants. Ils me parlent davantage des hommes comme ils sont, et je les crois plus propices à être décrits avec réalisme[13].

Quant à l’idée d’un art didactique, chère aux brechtiens de stricte obédience, si on l’entend dans le sens d’une prise de parole, grâce à l’art, de quelqu’un qui détiendrait un savoir et le dispenserait ainsi aux ignorants opprimés pour leur bien[14], j’avoue que j’ai beaucoup de peine à la considérer avec sérieux. Je crois que l’activité artistique n’a de chance de véhiculer quelque enseignement valable que si elle reflète le trajet parcouru, pour s’enseigner lui-même, par celui qui y parle, et s’il ne l’impose pas[15].

Après ces points de vue théoriques et généraux, mais qu’on voudra bien, je l’espère, voir reflétés plus pratiquement dans Rude journée pour la reine, et puisque ce qui vous avait paru intéressant de retenir de notre conversation sur le film, après l’ « enquête », c’était ce qui concernait la politique et la positivité, je voudrais essayer de revenir sur ces deux points, plus précisément à propos du film puisque j’ai le sentiment de les avoir déjà abordés dans ce qui précède.

En quoi Rude journée pour la reine parle t-il de politique ? Il me semble que c’est d’abord parce qu’il est le reflet, dans cet ordre de préoccupations, de ceux qui l’ont fait et d’une bonne partie de ceux qui l’ont joué, et parce qu’il constitue ce avec quoi ils ont cherché à voir et à comprendre en travaillant à le représenter, pas seulement pour le spectateur mais aussi pour eux-mêmes, comment ça fonctionne, dans la vie de tous les jours, l’idéologie dominante. Et particulièrement dans la cellule familiale, là où elle est à ce point intériorisée qu’elle sous-tend tous les rapports, y compris ceux de la parenté. Là où elle les conforme à ce point que, déjà, le petit d’homme qu’on y élève pour l’envoyer bientôt prendre docilement sa place dans la production, la femme qui y travaille avec dévouement et abnégation, rencontrent, gérés par le père (petit chef et pas moins exploité) tous les modèles de l’oppression qui fonctionnent à l’extérieur pour le bénéfice de l’ordre social existant.

Il me semble que c’est aussi en faisant un inventaire parodique des représentations de cette idéologie dans les média, en montrant leur affligeante pauvreté, en même temps que le rôle qu’elles arrivent à jouer. Ou encore en montrant comment le comportement d’un homme jeune qui, en refusant cet ordre familial, remet de proche en proche un ordre plus général en question. Ou encore avec des notations plus modestes sur les gestes de la vie de tous les jours, en décrivant une mentalité petite-bourgeoise dont la généralisation et l’emprise sont un trait dominant de la vie politique française.

Et enfin, aussi en racontant les péripétie d’un débat à travers lequel, contre sa propre imagination sournoisement dévoyée, une femme du peuple agit finalement, non pas dans l’intérêt de l’ordre mais dans celui qui le remet en question.

Comment ou pourquoi la positivité est présente dans le film et qu’est-ce qui demeure de positif de son propos ?

Je peux répondre à la première partie de la question en parlant du personnage de Julien : aux représentations dévoyantes qui habitent Jeanne et à ses terreurs, il répond par un faire, un langage pratique, une détermination pour atteindre le but fixé qui les rendent dérisoires et, finalement, ramèneront Jeanne à elle-même. Je peux parler aussi du changement qui s’opère en Jeanne après qu’elle se soit décidée à agir, et comment il en est rendu compte dans le film : d’une part, par ses comportements dans la réalité où, détendue, on la voit capable d’humour (avec Albert) ou de décision (quand c’est elle finalement qui doit prendre en main la fuite d’Annie), et d’une autre part, dans le rêve où, dans le triomphe de l’acte généreux enfin accompli, s’illustrent toute l’indulgence, toute la compréhension, toute la générosité et tout le sens de la vie qu’il vient de lui rendre.

Enfin, je peux parler du finale où, grâce à Jeanne, les deux jeunes gens commencent une vie choisie, bien à eux (et bien sûr, on ne vas pas imaginer qu’elle sera sans problèmes), et où Jeanne, ménage fait, s’assoit un moment dans sa cuisine et pense à ses vrais rêves, pas les rêves bourgeois qu’on lui a mis dans la tête, mais les rêves de sa propre nature, de son être vrai, de la petite fille d’ouvrier qu’elle était.

Il m’est plus difficile de répondre à la deuxième partie de la question (qu’est-ce qui demeure de positif dans le propos du film ?) parce que cela dépend bien moins de la justesse de ce propos que de la réussite de son exécution, et donc, avant tout, de l’art avec lequel il a été fait. Il m’est difficile aussi d’en juger par moi-même (il faudrait pour ça encore un peu plus de recul dans le temps). Pour le moment, c’est bien davantage aux autres de le faire, et je n’ai pas l’intention de leur en contester le droit.

[1]J’avais pour Pierre et Paul utilisé une interview semblable, celle d’un chef de chantier formé sur le tas, qui m’avait parlé pendant près de deux heures de son travail et des conditions de son travail. On peut considérer que les divers « journaux » des camisards, ainsi que d’autres documents d’époque, ont joué le même rôle dans notre travail pour Les Camisards. Pour autant, je ne crois pas qu’il faille systématiser la recherche de documentation ; elle dépend de chaque sujet – nous constituons nous-mêmes des magasins d’enregistrement non négligeables.

[2]En réalité, dans la production d’un film, le scénario a bien d’autres usages, et si différents (raconter le film à des financiers, aux membres de l’avance sur recettes, aux distributeurs, aux journalistes, à l’équipe technique, aux acteurs) qu’il faudrait presque un texte différent pour chacun de ces usages, efficace pour chacun. Je suis sûr, si c’est bien du film qu’il est question à travers chacun des textes, que cela constituerait une excellente critique du scénario et du récit. Il faudrait prendre le temps de le faire.

[3]« Penser n’est pas rêver. La pensée, aride, habite un désert d’images. Et de même, imaginer n’est pas penser, fabriquer des images qui viendraient après coup vêtir des idées. Il ne doit pas exister pour l’image poétique de pensée préalable qu’elle serait chargée de traduire… » Bachelard. Il est vrai que Bachelard parle ici de l’image poétique, mais je ne crois pas que cette réflexion perde beaucoup de sa valeur à propos d’autres démarches que celle du poète.

[4]Le système « brechtien » n’est probablement que ce avec quoi Brecht a résolu le problème pour lui-même. En tous les cas, le fait qu’il parle rarement de cet aspect de la question n’implique pas qu’il suffise, pour œuvrer comme lui, de faire les mêmes choix politiques, de savoir travailler avec les autres, d’oser prendre de bonnes idées à d’autres, de choisir les hommes contre les héros, la science contre la religion diffuse, d’étudier les grands classiques, de décrire la réalité sociale et de montrer l’exploitation – il faut aussi être poète.

[5]Pas plus dans le domaine d’un art qui veut prendre un parti que dans celui d’un art délivré du sens et du discours logique, où l’inconscient, libre, prendrait la parole violemment et sans fard. De ce point de vue (de la tentation d’une création innocente) on comprendra, étant donné les préoccupations que je viens d’exposer, que je puisse éprouver beaucoup de curiosité pour le cinéma qui se réclame de cette délivrance (Arrabal, Garrel, Schroeter, les recherches de l’underground américain). Je ne peux pas dire malheureusement que je n’y ai pas trouvé de fard, mais souvent, au contraire, beaucoup de roublardise esthétisante (et d’un contenu idéologique sans surprise) auprès de laquelle les recherches du cinéma engagé paraissent justement, si plus maladroites (et pour cause, elles s’appuient sur beaucoup moins de modèles), en tous les cas moins complaisantes. N’importe. Il me semble que le cinéma ne serait pas l’art vivant qu’il est s‘il y manquait cette recherche. Mais cette opinion ne m’empêche pas de penser que, s’il faut du courage pour laisser parler son inconscient, il n’en faut pas moins pour prendre parti, et que si l’on doit écouter là où ça parle en soi, ce devrait être avec beaucoup d’esprit de contradiction.

[6]Vrai surtout pour les fictions (même quand elles se donnent des airs de documents) : Tout va bien, Coup pour coup, Beau Masque. Par exemple, pour Tout va bien, le plus intéressant ne me semble pas se passer au niveau de ce que l’influence de Brecht a changé (le renoncement à travailler seul) dans les formes habituelles de Godard (le film donnant son propre faire comme objet de regard), mais au niveau de ce dont Godard a toujours parlé, et toujours bien parlé : les rapports de l’homme et de la femme. Et il me semble que ce n’est pas un hasard si là où Tout va bien parle le mieux de politique, ce n’est pas dans les scènes de grève où j’entends et j’apprends ce que je n’ai pas besoin d’aller au cinéma pour entendre et apprendre et que m’ont déjà dit bien des livres et bien des journaux, mais une scène de petit déjeuner où un homme et une femme se parlent en même temps de leur travail, de leurs échecs et de leurs amours.

Enfin, il n’est peut-être pas indifférent de noter aussi que le film qui a le mieux parlé de politique ces dernières années, devant le plus grand nombre de spectateurs (c’est-à-dire dans le système de production et de distribution des films tel qu’il est, devant les spectateurs tels qu’ils sont), c’est Le Charme discret de la bourgeoisie. Rarement on a décrit avec autant d’impitoyable lucidité, aussi bien par la métaphore que par la notation objective, une classe sociale et les actes élémentaires (y compris ses rêves) dans lesquels elle se trahit. Pourtant aucune des catégories avec lesquelles nous parlons depuis des années d’art et de politique (sauf peut-être la « ruse ») n’opère vraiment pour rendre compte de cette œuvre. Un artiste y semble, en toute innocence, poursuivre ses obsessions et parler de ce qu’il sent, comme il aime en parler depuis toujours.

[7] « Surprenante non moins, dans les débats, l’ingénuité avec laquelle l’intellectuel se désolidarise et se sépare de la masse du « public » : « Est-ce que le public comprendra ? » dit-il, oubliant sur-le-champ qu’il est en partie intégrante. « Est-ce que vous avez compris, vous ? » – « Oui, mais… » Oui, mais lui, il est plus intelligent, plus cultivé, plus cinéphile, différent, quoi… »

[8] On peut regretter au passage, que dans ces considérations, il soit rarement fait état des conditions matérielles dans lesquelles se font les films (non pour nourrir une indulgence j’entends, mais une connaissance), ce qui n’est pas important pour tous les points de vue critiques, mais primordial si le point de vue est matérialiste. Comment, en effet, en bon dialecticien, commenter valablement et critiquer efficacement un production cinématographique faite ici et maintenant, poser des problèmes de choix, d’invention, d’exécution, d’art et de sens, dans la méconnaissance des conditions matérielles et économiques dans lesquelles les films sont produits, de la manière dont fonctionne l’appareil de production et de distribution qui vit de la marchandise-film, de la manière dont y circule l’argent ?

[9] « L’intellectuel doit tout donner au peuple », dit Sartre. C’est bien pourquoi il ne faut pas qu’il quitte la place qui est déjà sienne, parce que là où il est inséré, où il travaille, là est le lieu de sa lutte et ce qu’il peut donner déjà c’est sa persévérance à faire prévaloir, là où il est, le point de vue de l’intérêt du peuple. Dans cette entreprise, il n’a pas de forces en trop et il serait vain qu’il les dépense à aller installer ses outils ailleurs pour faire un autre travail que celui qu’il sait déjà faire.

[10] Bien évidemment, je parle ici de films de fiction et je n’ignore pas que l’on peut faire des films comme des tracts, qui s’inscrivent autrement dans la conjoncture, qui ne requièrent pas moins d’art pour remplir leur propos, et ne crois pas pour autant que les uns excluent les autres, ou que qui fait les uns ne saurait faire les autres. Mais c’est à propos d’un film de fiction et du secteur de l’activité cinématographique dans lequel il s’inscrit que la discussion est engagée.

[11] Il faut au moins quelques mois pour concevoir, éventuellement écrire, financer, préparer, tourner, monter, distribuer et voir le public rencontrer un film de fiction. Cela ne peut pas influer sur l’inscription du propos dans le contexte général, social et politique si souvent réclamé aux cinéastes. D’ailleurs c’est au propos, quelquefois, de devoir attendre la conjoncture. Quel jeune cinéaste un peu conscient des années 50 n’a pas rêvé d’un film « sur la guerre d’Algérie », prenant parti pour la cause juste de ceux qui se libéraient ? Pourtant ce film, c’était et c’est encore aux Algériens eux-mêmes de le faire et de le refaire. Le film français inspiré de ces mêmes évènements devrait sûrement nous parler des petits Blancs, pas moins opprimés mais autrement, quittant l’Algérie pour toujours avec quelques hardes pour seul bagage. C’est peut-être aujourd’hui qu’on pourrait le tourner. Après ces quelques années écoulées, sa valeur politique ne serait pas moindre.

[12] « La lutte des classes, que jamais ne perd de vue un historien instruit à l’école de Marx, est une lutte pour les choses brutes et matérielles, sans lesquelles il n’est rien de raffiné ni de spirituel. Mais dans la lutte des classes, ce raffiné, ce spirituel, se présentent tout autrement que comme un butin qui échoit au vainqueur ; ici c’est comme confiance, comme courage, comme humour, comme ruse, comme inébranlable fermeté, qu’ils vivent et agissent rétrospectivement dans le lointain du temps. Les remet en question chaque nouvelle victoire des dominants. Comme certaines fleurs orientent leurs corolles vers le soleil, ainsi le passé, par une secrète forme d’héliotropisme, tend à se tourner vers le soleil en train de se lever dans le ciel de l’histoire. Quiconque professe le matérialisme historique ne peut que s’entendre à discerner ce plus imperceptible des changements. » W. Benjamin

[13] « Le réalisme n’est pas seulement affaire de littérature. C’est une grande affaire, politique, philosophique, pratique. Elle doit être déclarée telle et traitée comme telle. Comme une affaire qui touche à l’ensemble de la vie des hommes. » B. Brecht

[14] « … ce que les intellectuels ont découvert depuis la poussée récente, c’est que les masses n’ont pas besoin d’eux pour savoir ; elles savent parfaitement, clairement, beaucoup mieux qu’eux ; et elles le disent fort bien. Mais il existe un système de pouvoir qui barre, interdit, invalide ce discours et ce savoir. Pouvoir qui n’est pas seulement dans les instances supérieures de la censure, mais qui s’enfonce très profondément, très subtilement dans tout le réseau de la société. Eux-mêmes, intellectuels, font partie de ce système de pouvoir, l’idée qu’ils sont les agents de la « conscience » et du discours fait elle-même partie de ce système. Le rôle d’intellectuel n’est plus de se placer « un peu en avant » ou « un peu à côté » pour dire la vérité muette de tous ; c’est plutôt de lutter contre les formes de pouvoir là où il en est à la fois l’objet et l’instrument, dans l’ordre du savoir, de la vérité, de la conscience, du discours… » M. Foucault, dans « Entretien avec Gilles Deleuze » dans le numéro de L’Arc consacré à Deleuze.

[15] Ce que dit W. Benjamin dans un texte intitulé « Le Narrateur » (dans Poésie et Révolution) à propos de l’art de la narration, de la tradition, orale avant d’être écrite, et de la façon dont il communique de l’expérience, ne me paraît, surtout s’agissant du cinéma, pas moins intéressant que ce que Brecht a construit sur le didactisme au théâtre. Il est difficile d’en tirer des extraits et le mieux serait de le lire en entier.