David Bowie, une traversée « camp » du cinéma

– par Alice Laguarda

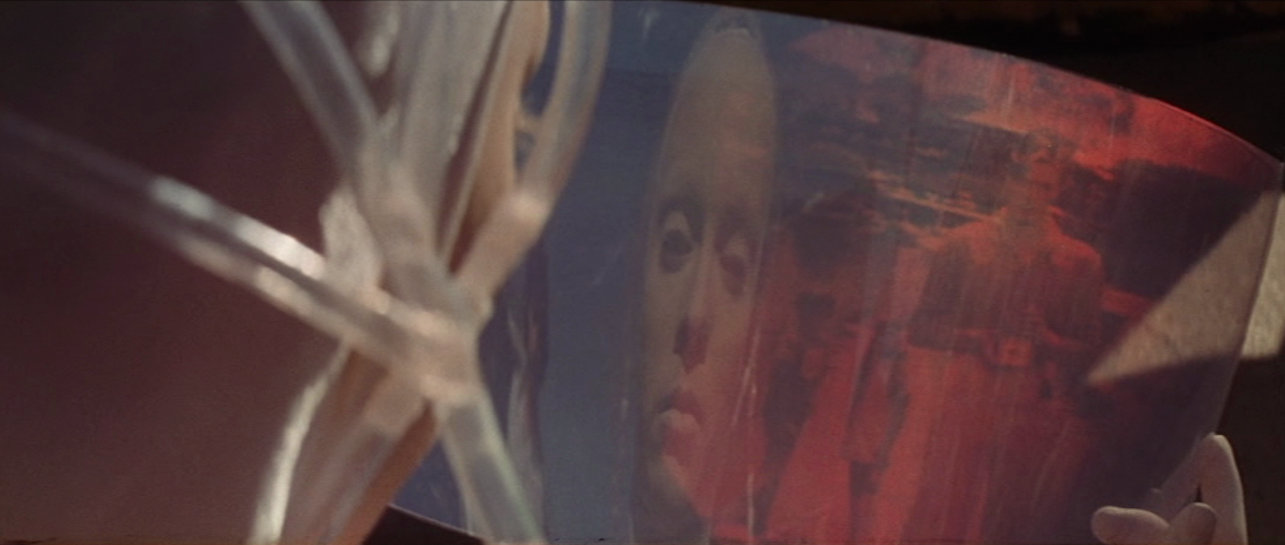

L'Homme qui venait d'ailleurs (Nicolas Roeg, 1976).

Voir les 2 photos

Cet article fait partie d’un cycle

Ce texte sur les incarnations cinématographiques de David Bowie s’inscrit dans le prolongement d’une recherche menée en 2015-16 à l’Esam Caen/Cherbourg pour un workshop intitulé « Be Camp ! », conçu par Isabelle Prim et Alice Laguarda avec la participation de Marie Losier, à l’attention d’étudiants en cycle Master. À partir de l’étude d’un corpus d’œuvres et de textes théoriques, les étudiants ont proposé sous forme de films et de performances leurs interprétations de l’esprit « camp » en tant que pratique artistique ouvrant à différentes expressions possibles d’un dandysme à l’âge démocratique.

En modelant très adroitement son image de pop-star à travers la création de personnages multiples et des emprunts à diverses esthétiques (expressionnisme allemand, théâtre kabuki, glam rock, punk…), David Bowie apparaît comme une icône du « Camp ». Mais au-delà des liens habituellement effectués de la sensibilité « camp » avec l’équivocité sexuelle[1] dont le chanteur a certes beaucoup joué, il en véhicule une image plus complexe. On en trouve des signes dans sa filmographie, hasardeuse et déroutante, cumulant nombre d’échecs artistiques et commerciaux.

Derrière l’image de personnages éthérés et étranges, l’aura de David Bowie acteur se définit en effet par une combinaison singulière de surface et de profondeur. Il y a quelque chose de fondamentalement insaisissable chez lui, par le caractère énigmatique de ses rôles, atones et ambigus : extra-terrestre aux cheveux orange vif égaré sur la Terre dans L’Homme qui venait d’ailleurs (Nicolas Roeg, 1976), officier aux cheveux trop blonds, objet du désir contrarié d’un militaire japonais dans Furyo (Nagisha Oshima, 1983), Andy Warhol fantomatique et crispé dans Basquiat (Julian Schnabel, 1996).

Derrière l’image de personnages éthérés et étranges, l’aura de David Bowie acteur se définit par une combinaison singulière de surface et de profondeur.

La plupart des films interprétés par Bowie présentent la même fragilité, celle d’un enfermement dans l’imagerie des années 1970-80 oscillant entre expérimentations visuelles parfois brillantes et esthétique de pacotille. Des films qui se définissent, avant tout, par leur look : ambiances gothique et new wave, imagerie publicitaire pour Les Prédateurs (Tony Scott, 1983) ; revival fifties et surcharge des décors et des éclairages dans Absolute Beginners (Julian Temple, 1985) ; lumière dorée, mélancolie extrême et homosexualité latente dans Furyo ; kitsch poussiéreux, encore, dans le Gigolo de David Hemmings (1980). Bowie acteur traverse ces films aux looks imposants comme un fantôme tout en tentant d’irradier chaque plan. C’est que son image s’apparente à une fausse surface, rejoignant par là une définition possible du « Camp » : « Froissement de surface qui constitue pourtant la seule garantie d’authenticité – si tant est que ce mot ait ici un sens – d’un objet qui ne se saisit jamais qu’indirectement.[2] »

Les Prédateurs et Furyo sont construits sur des duos de personnages. Dans le film de Nagisha Oshima, David Bowie et Ryuichi Sakamoto rivalisent d’androgynie (corps svelte et blondeur provocante du major Celliers ; taille trop fine et traits féminins du capitaine Yonoï). Le couple de vampires que le chanteur forme avec Catherine Deneuve dans Les Prédateurs arbore des physiques lisses d’icônes de mode, figées, aux looks mélangeant styles des années 1940 et new wave. Le film de Tony Scott est représentatif de la période postmoderne, s’ouvrant en un long clip sous emprise du morceau Bela Lugosi’s Dead du groupe Bauhaus. Le réalisateur use et abuse de filtres et d’images vaporeuses traduisant l’élégance glacée des personnages. John Blaylock, interprété par Bowie, dépérit sous l’œil impuissant de sa compagne, son visage se métamorphosant jusqu’à ressembler à une momie. Le film oscille entre ridicule (images des rideaux flottants de la maison du couple, ralentis sur des battements d’ailes de colombes, scène de lesbianisme chic entre Catherine Deneuve et Susan Sarandon) et sérieux (musiques de Bach, Schubert, Léo Delibes ; thématique de l’immortalité).

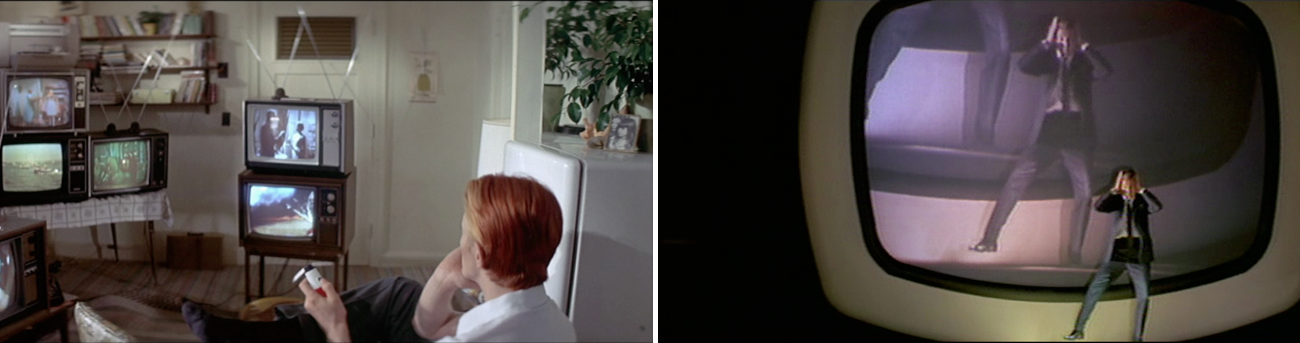

L’Homme qui venait d’ailleurs / Absolute beginners (Julian Temple, 1985).

On peut dire de Furyo que tout ou presque y est « trop » : les situations, la stylisation des cadrages et la tension des scènes, jusqu’à la vision d’un Jack Celliers trop blond qui fait perdre la tête à son geôlier Yonoï (Ryuichi Sakamoto) : « Le véritable sujet du film, c’est la fascination perverse de cette blondeur, qu’arbore le major Celliers comme un défi, et dont le lieutenant Yonoï subit l’attrait mortel. Ce que raconte le film entre les lignes, c’est l’histoire oblique de ce fétiche.[3] » Nagisha Oshima joue à merveille avec l’idée du masque, à travers la confrontation symbolique entre l’Occident et le Japon, entre les deux personnages dans un camp de prisonniers sur l’île de Java. Dans la dernière partie du film, le cinéaste multiplie les plans montrant Celliers, condamné à mort, enterré dans le sol jusqu’au cou, le visage surnageant au-dessus du sable, calciné par le soleil. Étrangeté du climat, entre l’unité de lieu, l’univers masculin (les uniformes et les corps meurtris des prisonniers), le fétichisme et l’homosexualité latente (le capitaine Yonoï vole une mèche de cheveux à Celliers pour qu’elle soit déposée sur son autel), perturbés par la musique synthétique composée par Ryuichi Sakamoto.

Dans Basquiat et Absolute Beginners, David Bowie fait des apparitions. Le Londres des années 1950 d’Absolute Beginners reconstitué en studio sert de décor à une comédie musicale sans rythme dans laquelle il interprète le publicitaire Vendice Partners. Un long numéro musical le met en scène en Monsieur Loyal, deus ex-machina qui tente d’attirer dans son agence le jeune héros photographe. Dans cette séquence, le chanteur symbolise le cynisme et un rêve d’ascension, escaladant une machine à écrire géante et un Mont Everest surplombé d’enseignes publicitaires. Mais certains plans appuient sur l’idée de fantôme, d’une surface qui se brise et se démultiplie : miroir brisé où apparaît le reflet du personnage, démultiplications de sa silhouette dans un poste de télévision devant lequel il danse. Cet effet de démultiplication des images est également présent dans L’Homme qui venait d’ailleurs (scènes où le personnage de Thomas Newton cherche à communiquer avec son monde via les écrans de télévision). Dans Basquiat, David Bowie interprète Andy Warhol, considéré par certains comme une icône « camp » – tandis que Susan Sontag estimera le Pop Art trop sérieux, trop « nihiliste » pour y correspondre. C’est un personnage brumeux, décalé, indéfini. Le Warhol de Bowie apparaît presque momifié, comme perdu dans un film qui donne une image fade et convenue du peintre Jean-Michel Basquiat.

Dans le film de Nicolas Roeg, le jeu retenu du chanteur se confond avec son personnage de dandy extra-terrestre. Le travail sur les lumières, les reflets (lampes, miroirs, écrans de télévision) et l’artificialité du film accompagnent le récit de sa chute dans la mélancolie, celui-ci étant condamné à demeurer sur Terre, à subir la cupidité et la médiocrité humaines. Il s’agit du premier vrai rôle de David Bowie au cinéma, et il est troublant de penser que tout est peut-être déjà là : à travers le personnage de Thomas Newton échappé d’un autre monde, qui semble prisonnier de son image, de sa différence, être errant sans cesse pris entre un dedans (le vaisseau spatial et les maisons) et un dehors (le monde réel, les paysages du Nouveau-Mexique), ne trouvant jamais la bonne place. Le film de Nicolas Roeg pourrait ainsi se faire le récit en creux de l’arrivée du chanteur sur une autre planète, non pas seulement la Terre, le matérialisme et la trivialité de ses habitants, mais aussi le cinéma, territoire de l’artifice, du faux et de la magie.

Bowie au cinéma serait, ainsi, par ces jeux de présence/absence, ce détachement et cette inadaptation qui caractérisent un certain nombre de ses rôles, un dandy qui traverse des espaces-temps à l’imagerie formatée par les industries culturelles, mais qui parvient à y introduire par une « affectation dans l’étrangeté[4] » des brisures définitives, des failles. Une figure « camp » ultra-mélancolique, une Pop-star évanescente : « Le camp est toujours un peu à côté de lui-même ; et l’attitude symptomatique du phénomène consiste à se penser intérieurement en termes de troisième personne ; comme quelqu’un d’absolument séparé de soi, et avec lequel on n’aurait, à la limite, plus aucun contact. Un personnage camp est toujours en train d’écrire sa biographie : récit très détaillé, comportant une foule de gestes et d’actes superbes, ponctué de coups de théâtre, de retours dramatiques, de départs définitifs, etc. Grevés aussi d’une immaîtrisable lassitude, et d’un désintérêt profond.[5] » Une large part de la carrière cinématographique de David Bowie pourrait être l’application de ce principe de la vie et de l’œuvre mêlées, imbriquées : suffisamment hermétiques pour cultiver et faire durer le désir, le fantasme (vivre par procuration la capacité à changer de rôle, de genre, à démultiplier des personnalités) mais en même temps vouées à la dépense, à l’abandon et à la dilution.

L’Homme qui venait d’ailleurs.

[1]« L’androgyne est sans aucun doute une des figures dominantes de l’imagerie d’une sensibilité “camp” […] Le goût “camp” rejoint ici une prédilection générale, qui est évidente bien que rarement admise : l’attirance sexuelle dans ses modes les plus raffinés (et les plaisirs sexuels non moins raffinés) se fonde sur des caractéristiques contradictoires à la norme de chaque sexe. » Susan Sontag, « Le style “Camp” », in L’œuvre parle, Paris, Christian Bourgois, 2010, p. 428.

[2]Patrick Mauriès, Second manifeste camp, Paris, Seuil, coll. « Fiction & Cie », 1979, p. 89.

[3]Pascal Bonitzer, « La bosse et la voix », Cahiers du cinéma, n°348-349, juin-juillet 1983, repris dans La Vision partielle, Ecrits sur le cinéma, Capricci, 2016.

[4]Susan Sontag, « Le style “Camp” », op.cit., p. 436.

[5]Patrick Mauriès, op.cit., p. 87-88.