L’abandon du chien

La famille Pope a pris la route et fait halte dans un motel après avoir abandonné leur chien au coin d’une rue. Cet abandon, accompli sans hésitation, marque d’emblée la nécessité vitale qui gouverne leur existence : savoir partir sans se retourner. Si le plus jeune fils, Harry, s’inquiète du sort de l’animal en découvrant sa photo dans le journal, sa mère le rassure d’un mensonge apaisant : « Quelqu’un va sûrement le recueillir ». Le chien devient ainsi le symbole de cette ancienne vie qu’ils doivent laisser derrière eux à chaque nouvelle étape. L’épisode, bref et anodin en apparence, condense la tension fondamentale du film : la fidélité aux liens affectifs contre l’instinct de survie. C’est d’ailleurs suite à cet épisode canin que la véritable identité des parents est révélée : Arthur et Annie Pope sont deux militants gauchistes de la fin des années 60, toujours activement recherchés par les autorités suite à leur revendication de l’explosion d’un laboratoire militaire en 1971, en d’opposition à la Guerre du Vietnam.

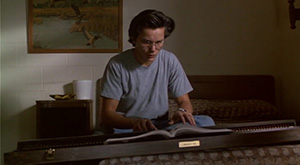

Le clavier de Danny

Le jeune Harry poursuit sa lecture du journal tout en interrogeant son grand frère, notamment au sujet de leur mère, issue de la grande bourgeoisie industrielle du pays. Animé par ce qu’il découvre de ses origines, le cadet ne cesse de se mouvoir dans la chambre de motel, tandis que l’aîné ne quitte jamais sa place et s’exerce au piano sur un clavier d’étude installé au bord du lit. Danny s’arrête de jouer uniquement pour extraire du journal la photo de ses grands-parents maternels. On remarque alors que le clavier qu’il utilise comporte une plaque commémorative avec la mention « To Annie ». Bien qu’il soit encore trop tôt pour en déduire que cet instrument est en fait un cadeau reçu par la mère de Danny de la part de ses propres parents (cadeau qu’elle a ensuite transmis à son premier fils), le détail inscrit néanmoins le lien musical qui relie l’adolescent à la vocation maternelle initiale.

Miroir et identité

Tout au long de la scène, le visage de Danny se dédouble dans un miroir, soigneusement intégré au cadre. Ce dispositif, fréquent chez Sidney Lumet, permet d’exprimer visuellement la division intérieure du personnage sans recourir au dialogue.Le miroir renvoie ici à la double existence que Danny doit assumer : une identité d’emprunt imposée par la fuite, et une identité personnelle encore en formation. Le reflet matérialise cette tension entre ce qu’il subit — les déplacements constants, le changement de nom, le silence d’un clavier muet — et ce qu’il désire : trouver sa propre voix, faire résonner sa musique, exister par lui-même. La composition du plan enferme littéralement le personnage entre le réel et son image, entre l’ici et l’ailleurs : un enfermement qui traduit visuellement l’impasse de son adolescence.

Oiseaux migrateurs

Un autre élément du décor prolonge cette lecture : le tableau accroché au-dessus du lit, représentant une scène champêtre où des canards s’envolent au-dessus d’un cours d’eau. Comme les Pope, ces oiseaux migrateurs vivent dans le mouvement, contraints de se déplacer en groupe. Mais à la différence du vol collectif, Danny semble déjà aspirer à s’écarter de la trajectoire commune. Le tableau devient alors une métaphore discrète de son désir d’autonomie : voler de ses propres ailes, sortir du cercle familial pour accomplir sa propre trajectoire. La présence simultanée du miroir et du tableau inscrit dans le décor le dilemme du jeune homme — entre appartenance et émancipation, fidélité et indépendance.

La télévision et l’emprise du passé

Quand le père revient avec le déjeuner, le poste de télévision va jouer le même rôle que le journal lu par Harry précédemment. Le journal télévisé va en effet préciser la « griffe du passé » qui poursuit la famille Pope. La composition du plan est d’ailleurs assez éloquente : la télé est positionnée bord-cadre, à l’avant-plan, comme s’il s’agissait d’un projecteur directement braqué sur ceux qui la regardent. Danny est positionné au milieu de l’image, comme s’il était désigné personnellement par l’œil cathodique. Ce qui est finalement le cas, dans la mesure où il va éprouver à titre personnel les conséquences de l’engagement politique passé de ses parents (notamment l’impossibilité administrative d’intégrer l’enseignement supérieur).

L’emprise du passé s’actualise ensuite plein-cadre, via un raccord à 180° sur la télévision, qui diffuse plusieurs photos des époux Pope à l’époque de leur jeunesse contestataire. Ces images provoquent une fragmentation de la famille via le montage. Quand la speakerine détaille les faits qui les ont conduits à la clandestinité, le découpage isole alors chaque personnage dans un cadre privatif, comme si le reportage avait pour effet d’atomiser la cohésion familiale. La mise en scène revient à un plan d’ensemble unificateur seulement lorsque le père éteint la télévision.

La métamorphose de Danny

Après un fondu enchaîné, la scène resserre le cadre autour de Danny et de sa mère dans la salle de bain du motel. Privé de son clavier et de son reflet, l’adolescent est confronté à une autre forme d’effacement : celui de son apparence. Sa mère lui teint les cheveux en blond pour qu’il puisse endosser une nouvelle identité. Le geste est doux mais implacable, et la mise en scène souligne sa portée symbolique : Danny doit une fois encore se réinventer, au prix d’un changement d’apparence. Le miroir du lavabo, pourtant placé face à lui, ne renvoie aucun reflet — comme si l’image du jeune garçon refusait d’exister sous ce déguisement de circonstance.

Lorsqu’il quitte la salle de bain, son père remarque dans le journal une photo manquante : celle des grands-parents maternels, que Danny a découpée plus tôt. Ce petit détail relie les deux séquences. Tandis qu’Annie efface les signes visibles de son fils, celui-ci, de son côté, a cherché à conserver une trace du passé familial. Le film oppose ainsi deux gestes contraires : la mère protège par la dissimulation, le fils résiste par la mémoire. La séquence se clôt sur un court échange entre Danny et son père, autour d’un match de football, d’une légèreté forcée. Le ton complice masque mal la distance qui s’installe entre eux, après la chaleur du tête-à-tête maternel.