Éperons – Les styles de Peckinpah, 1969-1973 (extrait)

– par Emmanuel Burdeau

Voir les 3 photos

Cet article fait partie d’un cycle

Après une rétrospective intégrale au festival de Locarno cet été, l’œuvre de Sam Peckinpah est à l’honneur à la Cinémathèque française. Cela est occasion pour le Café des images d’organiser, le jeudi 1er octobre, une soirée où seront projetés Croix de fer et Pat Garrett & Billy le Kid. Pour présenter ces deux films, Fernando Ganzo, critique de cinéma et directeur de Sam Peckinpah, un ouvrage collectif récemment publié chez Capricci, sera présent. De ce livre, voici la première partie d’ « Éperons – Les styles de Peckinpah, 1969-1973 », par Emmanuel Burdeau. D’autres publications suivront pour constituer un « cycle Peckinpah ».

Une séquence générique d’une huitaine de minutes ouvre The Getaway (1972). Son décor est le pénitencier de l’état d’Ohio où Carter « Doc » McCoy purge une peine de dix ans pour attaque à main armée. Un ensemble de visions se distribue à l’intérieur de ce cadre, et parfois aussi à l’extérieur. Elles concernent la cellule de « Doc », l’audience refusant sa libération anticipée, les allées et venues dans les couloirs, le travail des détenus dans l’enceinte de la prison et leurs activités dans les champs alentour. Elles comportent aussi des aperçus — souvenir ou prémonition — d’une étreinte entre « Doc » et son épouse.

Chacune de ces visions possède sa vitesse propre, et leur totalité s’orchestre selon une variété de rythmes qui va de l’immobilité à la cadence infernale. Immobilité : une biche assise dans la cour et dirigeant son œil vers la caméra est changée en logo par un arrêt sur image et par l’inscription de la mention « First Artists ». Cadence infernale : les métiers à tisser sur lesquels s’activent « Doc » et les autres font un tintamarre qui, se prolongeant, couvre des images n’ayant rien à voir avec ce travail. Un bruit assourdissant confère une note industrielle à des gestes dont une partie seulement obéit à une discipline. Les détenus entrent en ordre dans leurs cellules, c’est en ordre encore qu’ils sont conduits aux champs ou que les surveillants les comptent tandis qu’ils franchissent une grille. Le passage à la douche, la partie d’échecs, les exercices de musculation dans la cour, le regard de la biche répondent en revanche à d’autres mécaniques, voire ne répondent à aucune. Le rythme paraît par instants militaire, mais il est aussi une musique trouvant sa suffisance dans de simples effets de scansion. « Doc » frappe dans la main d’un co-détenu entre deux grilles et, comme pourrait le faire un claquement de doigts, ce salut rituel donne le signal à un nouvel arrêt sur image, celui-ci accompagné de l’inscription du titre en lettres blanches, « The Getaway ». Voilà, le film commence.

Les huit minutes qui lancent l’adaptation du roman de Jim Thompson — paru en français dans la Série Noire sous le titre Le Lien conjugal — comptent parmi les montages les plus accomplis de l’œuvre de Sam Peckinpah. Le crescendo qui règle leur progression culmine dans le plan où « Doc », dans sa cellule, détruit le pont suspendu en allumettes auquel, on le suppose, il avait coutume d’occuper son temps perdu. Le son de l’atelier monte off, tandis que la rotation des images s’accélère de plus belle : des flashes de Carol — son épouse — se mêlent aux gestes de la douche, le spectacle des matons sur leurs chevaux croise celui des pistons qu’on actionne…

Cette ouverture mêle deux conceptions concurrentes de ce qu’enchaîner veut dire. Or enchaîner est la grande affaire de Sam Peckinpah en ces années médianes qui vont de The Wild Bunch à Pat Garrett & Billy the Kid. Premier sens : le mot nomme la capacité qu’a le cinéma d’articuler des images et des sons afin de suggérer entre eux des rapports neufs. Deuxième sens : enchaîner nomme ce que la société fait à l’homme quand elle l’enferme pour une certaine durée. Sens positif de l’art, sens négatif du pouvoir. L’art qui émancipe en inventant des articulations inédites entre les choses s’oppose au pouvoir qui assujettit. Le premier enchaînement prépare et même accomplit, déjà, un déchaînement ; le second met sous les chaînes, littéralement.

Entre ces deux sens, Peckinpah et son monteur Robert J. Wolfe assurent une série de passages et de renversements dynamiques. Ces passages et ces renversements pourraient avoir pour opérateur la manette que Doc actionne sur sa machine. Au centre d’un trafic d’une grande richesse et d’une grande complexité, celle-ci présente la métaphore la plus directe — ou la moins indirecte — de la table de montage où l’on imagine Peckinpah et Wolfe à la manœuvre. Que « Doc » — c’est-à-dire Wolfe, c’est-à-dire Peckinpah — pousse la manette, et alors la condition carcérale se renverse en libération d’énergie : accélération du rythme, interruption de la discipline par une vignette bucolique ou par un insert sensuel. Que « Doc » — c’est-à-dire Wolfe, c’est-à-dire Peckinpah — la tire, et alors la libération des visions retombe sous le joug de la loi : retour de l’ordre, succession à nouveau réglée de visions à nouveau sous contrôle. L’inverse est également imaginable : pousser pour enfermer, tirer pour libérer… Il ne s’agit que d’une métaphore.

Ouverture superbe. Ouverture risquée, aussi. Numéro de haute voltige. Par quels moyens s’assurer que ces minutes ne soient pas qu’art industriel, surenchère des rouages cinématographiques sur les rouages pénitenciers ? Rien d’autre qu’un enfermement de plus ? Sans doute ne peut-on jamais entièrement se garder contre le danger d’une telle compromission. Toujours il pourra arriver que la puissance libératrice du montage retombe sous les fourches caudines du pouvoir. D’un sens à l’autre d’enchaîner, le jeu n’en vaut la chandelle qu’à la condition d’une instabilité contre laquelle le cinéma et l’homme sont au fond démunis. Que faire alors ? Il ne faut pas seulement inventer des rapports émancipateurs, il faut aussi s’émanciper du rapport. Ne pas pencher d’un côté ou de l’autre de ce qu’enchaîner veut dire, mais laisser flotter les articulations et leurs significations. Enchaîner et déchaîner ne suffisent pas ; désenchaîner est également nécessaire, et tant pis si tout s’effondre alors comme un château de cartes.

Enchaîner et déchaîner ne suffisent pas ; désenchaîner est également nécessaire, et tant pis si tout s’effondre alors comme un château de cartes.

De tels désenchaînements apparaissent à plusieurs reprises. Dans son uniforme blanc, le « Doc » présente une silhouette radicalement neutre, avec toute l’impassibilité dont Steve McQueen est capable : figure à la fois impavide et suffisante, à nouveau, rétive aux récupérations. Lorsque le « Doc » exprime sa colère d’être enfermé, c’est à travers des gestes rageurs mais calmes, sans phrase : ici il écrase son édifice en allumettes, là il renverse les pièces sur l’échiquier pendant une partie avec un co-détenu. Miniatures qui résument la séquence : Peckinpah construit d’une main une marqueterie qu’il défait de l’autre ; il dispose avec patience des pièces qu’il envoie bientôt impatiemment valser ; il jette des ponts entre des gestes et des visions qu’il n’hésite pas à faire sauter la seconde d’après. (Des châteaux et des ponts moins symboliques sautent ailleurs, par exemple dans The Wild Bunch : toujours il sera possible d’y voir des effigies du montage, de l’enchaînement, du déchaînement et du désenchaînement.)

Les circulations entre les plans ont en somme assez de vitesse et de diversité pour que le sentiment d’une horlogerie cohabite à égalité avec celui d’un pêle-mêle. Peckinpah et Wolfe offrent le spectacle d’un monde clos, où le fracas des grilles, les surveillants en haut des miradors, l’espace confiné des cellules, la colonne bien ordonnancée des détenus marchent ensemble — et marchent au pas. Rapports logiques, univers où tout est rapporté à tout, irrésistiblement. Peckinpah et Wolfe offrent dans le même temps le spectacle d’un monde qui n’a plus sa tête. Des éléments dansent, des aspects entrent en tension que rien ne semblait décemment devoir relier. Une biche rime avec un mirador, les entrées et les sorties en cellule deviennent si nombreuses qu’on en perd le compte… La survenue d’un insert en très gros plan sur Carol caressant le front de « Doc » a statut d’interruption : cette fois ce n’est plus le désordre qui répond à l’ordre, c’est l’ordre et la paix de l’amour qui viennent s’opposer au chaos mental de l’homme enfermé. Rapports aberrants où s’échangent le dehors et le dedans, l’avant et l’après, la privation de liberté et le désir de la retrouver. Rapports sans autre logique que celle de vouloir détruire la logique qui règne en ce lieu et de faire monter, comme sous cloche, la rage du « Doc ».

La machine et l’animal sont ici les deux extrémités, comme il arrive souvent chez Peckinpah. Le métier à tisser représente la mise en mouvement et la mise en ordre, il représente ce mouvement et cet ordre qui prétendent gouverner tous les autres. L’animal est quant à lui d’emblée associé à l’arrêt sur image ; il incarne la fixité : non pas seulement un autre ordre, mais un refus d’être pris dans la logique, ou dans l’absence de logique, du rapport. Avant de reparler plus loin de la machine, il faut s’attarder dès maintenant sur les animaux, car c’est eux qui, à bien des égards, occupent le premier rang.

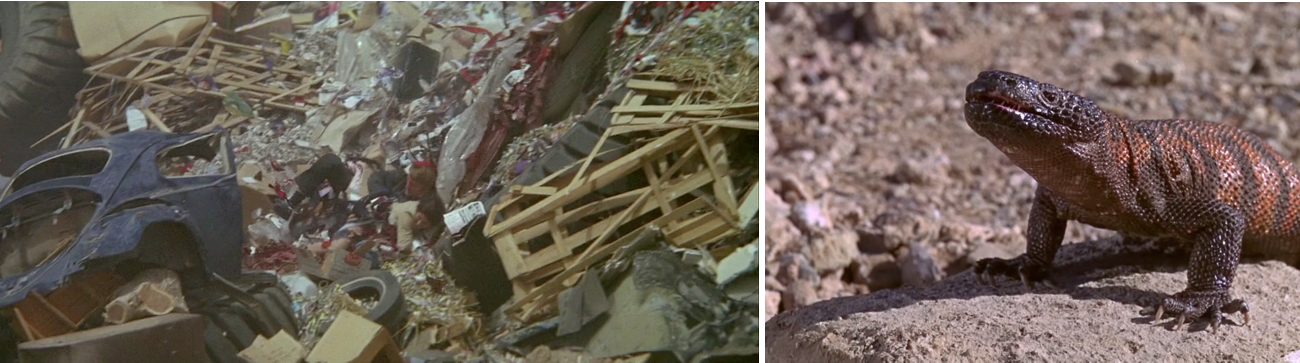

La ruine des machines et l’animal (Junior Bonner / The Ballad of Cable Hogue).

Quand on souligne l’importance qu’ont ceux-ci chez Peckinpah, c’est en général pour faire remarquer combien la cruauté animale — cruauté des animaux entre eux, cruauté de l’homme à leur égard — fait écho à la violence à laquelle il est d’usage d’associer ce cinéma. Il est vrai que les scorpions offerts en pâture par des enfants à une colonie de fourmis préparent la tuerie de San Rafael, au début de The Wild Bunch ; le lien d’un massacre à l’autre est si peu douteux qu’un fondu enchaîné ira des animaux auxquels les enfants ont mis le feu aux victimes que les hommes de Pike Thornton et de la compagnie ferroviaire vont dépouiller comme des charognards. Il est vrai qu’au début de The Ballad of Cable Hogue, Hogue tombe dans le désert sur un iguane dont, affamé, il s’apprête à faire son repas avant d’en être empêché par les tirs de ses deux comparses réduisant le reptile en bouillie de chair. Et il est vrai que, au début de Pat Garrett & Billy the Kid, les coqs que Kid et ses acolytes dégomment pour tromper leur ennui explosent en une vision d’horreur clairement anticipatrice d’autres morts.

Relever le grand nombre d’animaux n’est toutefois pas assez, comme il n’est pas assez de noter l’intimité qu’ils entretiennent avec le motif de la violence. Il faut commencer par plus simple et par plus décisif : l’animal vient avant toute autre chose, avant toute autre créature ; il ouvre les films, bien souvent sinon toujours. Débuts de The Getaway et de The Wild Bunch, de The Ballad of Cable Hogue et de Pat Garrett & Billy the Kid. Début encore de Straw Dogs (1971) : dans un cimetière de Cornouailles, des enfants forment une ronde autour d’un chien. Début toujours de Junior Bonner (1972), donnant à admirer les taureaux et les chevaux du rodéo dont le personnage-titre fait son métier.

L’animal est volontiers associé à l’enfance ; il paraît avant que ne se mette en branle le grand manège des rapports dont les premières minutes de The Getaway sont un exemple privilégié. L’animal est antérieur à l’enchaînement ; à tous les enchaînements, les bons comme les mauvais. La biche est suivie par des cerfs et par des chevaux, mais sa transformation en logo par un arrêt sur image lui confère une signification spéciale. Il se pourrait que l’animal soit essentiellement cela, chez Peckinpah : un logo, une mascotte. Pur signe ne disant rien que lui-même. Sinon une signature, le rêve qu’il soit possible, pour signer, de se contenter d’un museau ou d’une paire d’ailes. Soustrait au langage et à la communication, l’animal est le mieux à même de protester — en silence — contre les tyrannies et les raccourcis, les accélérations et les récupérations du rapport. L’animal est seul ; son image échappe, elle n’appartient qu’à elle-même, arrêtée sans avoir besoin d’aucun trucage. Sa vision suspend quelque chose — brièvement, à jamais —, que la suite des films ne pourra venir que démentir.

Deux temps inconciliables et pourtant diablement enchâssés se disputent le cinéma de Peckinpah. Ils sont présents dans les premières minutes de The Getaway : le temps ou le règne d’avant la violence et le temps où règne la violence. Cette œuvre est l’histoire des forces qui concourent au basculement d’un temps dans l’autre ; elle est aussi, ce qu’on a tendance à ignorer, l’histoire des forces qui, avec la dernière énergie, cherchent à résister à ce basculement. Avant cela — avant l’invention du cinéma —, un équilibre provisoire se sera fait grâce à l’animal entre le sans-rapport et le rapport, la souveraineté de ce qui se tient hors langage et l’entraînement dans des jeux de cruautés croisées où rien ne peut retenir la nécessité, sinon la fatalité, des enchaînements et des consécutions. L’animal ne rime avec rien et pourtant il est sujet à toutes les rimes, toutes les métaphores. Il est riche d’un désarmement qui n’aura jamais cessé d’attirer Peckinpah. Il est premier, de sorte qu’on peut considérer que n’est que seconde, voire secondaire, la propension de ce cinéma à la violence du rapport et à la violence tout court.

Majeur et mineur, ou Des montages

La séquence générique de The Getaway n’est pas la seule du cinéma de Peckinpah. The Wild Bunch et Pat Garrett & Billy the Kid en comportent également chacun une ; l’un comme l’autre s’ouvrent en outre par un double passage, du mouvement à l’immobilité et de la couleur au noir et blanc solarisé. Dans The Wild Bunch, les silhouettes des hommes de la « horde sauvage » déguisés en Texas Rangers sont éternisées par des arrêts sur image alors que, s’avançant dans la rue principale de San Rafael, ils s’apprêtent à attaquer le siège de la compagnie ferroviaire. Dans Pat Garrett & Billy the Kid, un procédé similaire grave dans le marbre le vieux Pat Garrett tombant de son cheval sous les balles en 1909, soit près de trente ans après un drame se déroulant pour l’essentiel en 1881.

The Wild Bunch et Pat Garrett & Billy the Kid racontent également une même histoire de traque. Dans le premier, les hommes de Deke Thornton — Robert Ryan — sont lancés aux trousses de ceux de Pike Bishop — William Holden. Dans le second, le « Kid » — Kris Kristofferson — est poursuivi par le Shériff — James Coburn. Ces deux traques opposent des anciens amis et frères d’armes dont le passage des années, les différentes orientations de carrière, les trahisons et les compromissions ne sont pas tout à fait parvenus à rompre les liens. Chaque traque s’étire ; les chasseurs n’ont en vérité aucune hâte de rattraper leurs proies. Il s’agit moins de parvenir à la confrontation que de la différer aussi longtemps que possible. Le moment de l’entrée en rapport est toujours ce qu’il y a de plus délicat chez Peckinpah, ce qu’il y a de plus désirable et de plus redoutable à la fois. De même qu’à l’instant, l’ouverture de The Getaway mettait l’un dans l’autre l’enfermement et la libération, The Wild Bunch et Pat Garrett & Billy the Kid nourrissent un espoir secret : qu’à force de faux rythme et de montage alterné, de rendez-vous ratés et de retrouvailles incongrues, de pauses à contre-temps et d’accélérations indues il se creuse entre les lignes une béance assez large pour que les personnages des deux camps y tombent et n’en ressortent plus. Quelle autre possibilité d’échapper au carnage ? Si Deke Thornton et Pike Bishop, Pat Garrett et Billy the Kid venaient à disparaître dans les limbes du raccord, alors on pourrait juger qu’ils ont enfin atteint le but qu’ils poursuivaient depuis toujours, non pas séparément ou concurremment mais bel et bien ensemble.

Le rapport et le raccord disent une vérité du cinéma de Peckinpah. Tel est le propos de ce texte. Sinon la vérité de toute l’œuvre, ils disent celle des extrêmités qu’elle n’aura cessé de côtoyer, à ses risques et périls. Au sein de quel rapport entre rapport et non-rapport, raccord et faux raccord, enchaînement et déchaînement cette vérité loge-t-elle ? Hypothèse : ce cinéma habite un non-lieu — gouffre sans fond ou introuvable collure — situé entre la solitude des images et leur rassemblement, entre les lignes célibataires avançant en parallèle et celles qui se croisent, entre la séparation des compagnons de jadis et leurs nécessaires retrouvailles, entre le libre déploiement des effets de montage — jusqu’à l’aberration, le non-sens ou l’extase — et la nécessité qu’en entrant en rapport, voire en collision, les plans produisent quand même du sens.

Pat Garrett & Billy the Kid.

Sur une crête, c’est là qu’est Peckinpah : à l’endroit où la possibilité d’un cinéma « défait », en morceaux, sinon en lambeaux, rejoint les fabrications d’un autre cinéma, épris quant à lui de rimes, de musique et d’Histoire. D’un côté la structure, de l’autre sa négation. On n’a aucune chance de comprendre la représentation de la violence par Peckinpah si l’on ne prend pas en compte ces deux inspirations constamment présentes. Celles-ci permettent sans doute d’expliquer bien des choses quant aux difficultés rencontrées par le cinéaste : tournages chaotiques, dépassements de budget, réputation toujours plus sulfureuse, films massacrés par les studios… C’est en effet aussi à la destruction du cinéma qu’œuvrait Peckinpah, quitte à mettre en danger sa propre aptitude à faire œuvre. Comment ces deux inspirations fonctionnent-elles ensemble, avec et par-delà ce qui les oppose ? Par quelle surchauffe ou par quelle déflation au contraire passe-t-on de l’une à l’autre ? Quel discours sur la destruction tient un cinéma précisément tiraillé entre destruction et discours ?

Le système qu’on a décrit au début de The Getaway est présent au début d’autres films : la suffisance de l’animal et la grande mécanique du montage, le désœuvrement de la bête et l’œuvre en marche, voire déjà accomplie… Le branchement opéré dans The Wild Bunch entre les scorpions et les fourmis d’une part et la tuerie de San Rafael d’autre part a été évoqué ; c’est aussi un branchement entre l’enfance et l’âge adulte, lequel serait moins cruel s’il n’y avait dans la bande de Thornton un idiot spécialement sauvage et naïf, le bien nommé Clarence « Crazy » Lee. Un autre branchement se fera plus loin afin de réunir brièvement les deux ex-amis, envers et contre tout. Un soir de bivouac, Pike Bishop se souvient avec mélancolie de ses virées avec Deke Thornton, des derniers moments passés ensemble, de l’imprudence qui faillit coûter la vie à son partenaire. Surviennent quelques bribes de flash-back. De l’autre côté, une fois revenu au présent, ce n’est toutefois pas Pike que le spectateur retrouve mais Deke, dans une posture semblable, également pensif et comme émergeant du même rêve. Un rapport existe encore, entre les deux hommes, entre le passé et le présent, mais seulement en pensée, connexion strictement mentale sans autre réalité que le partage d’une hallucination obtenue par le montage.

Au début déjà mentionné de Pat Garrett & Billy the Kid, le Kid et ses complices tuent le temps en tirant sur des coqs. Un raccord inopiné redirige bientôt les tirs vers Pat Garrett alors qu’il chemine trente ans plus tard sur son cheval. La récréation se métamorphose en assassinat, voire en suicide, Pat se joignant bientôt aux tireurs. 1881 contamine 1909. Tout se mêle. On croit d’ailleurs reconnaître Kris Kristofferson derrière James Coburn, plus vieilli et plus grimé encore qu’il ne le sera sept ans plus tard, lors de l’épilogue de Heaven’s Gate de Michael Cimino. Le Kid est mort depuis des lustres, mais son fantôme continue de chevaucher à travers les âges aux côtés de Pat Garrett. Le futur est dans le présent : c’est ce que disent ces balles qui, tirées sur des coqs, finissent par atteindre le vieil homme. Le passé aussi est dans le présent : c’est ce que dit la vision, fugitive et hallucinée à nouveau, de ce spectre sur sa monture. Il est tentant de parler de hantise. Le mot est à sa place mais il doit être contre-balancé par un autre, moins poétique que lui : confusion. Il y a de la confusion chez Peckinpah. Inutile de se voiler la face : la puissance de son cinéma est à ce prix.

Il se fait comme une erreur, de tir et de raccord, d’un plan et d’une date — 1881, 1909 — à l’autre. Comme un raté, une redirection à la fois joueuse et funeste venant achever le drame avant qu’il n’ait commencé. Ce court-circuit n’est pas moins typique de Peckinpah que l’horlogerie de The Getaway. Insistons-y : l’intelligence mathématique est une chose mais elle n’est pas tout ; seule l’introduction d’un désordre dans les raccords peut offrir cette liberté que veut le cinéaste. Il est capital d’élever le montage à la hauteur d’un art majeur, mais il l’est tout autant de le pratiquer comme un art mineur, voire comme une offense faite à la possibilité qu’il y ait de l’art. S’il faut des plans qui visent juste, il en faut également qui frappent comme des balles perdues : ceux-là aussi font mouche.

La recherche de Peckinpah ne saurait donc s’exprimer partout de la même façon. Ses manifestations sont nécessairement changeantes et nécessairement inégales. Dans certains de ses films c’est le majeur qui l’emporte, le montage comme édifice et comme clarté : le début de The Getaway, l’essentiel de Straw Dogs… D’autres, The Wild Bunch et Pat Garrett & Billy the Kid, alternent le clair et le confus, le majeur et le mineur. Il y a enfin les films, The Ballad of Cable Hogue et Junior Bonner, où c’est le mineur qui l’emporte.

Montage et démontage du plan (The Getaway / The Ballad of Cable Hogue).

L’importance de The Ballad of Cable Hogue et de Junior Bonner est certes incomparable avec celle qu’ont dans l’histoire du cinéma moderne The Wild Bunch, Straw Dogs et Pat Garrett & Billy the Kid. Entre animal et montage, les circulations que fabriquent ces deux films n’ont pas la rigueur de l’ouverture de The Getaway. Là est justement leur nécessité : Cable Hogue et Junior Bonner portent au plein jour une virtualité désinvolte et souriante toujours présente dans l’œuvre de Peckinpah, mais en général moins aisé à repérer pour elle-même.

Au lieu d’une savante marqueterie, les débuts de ces deux films proposent des split-screens à l’allure si fantaisiste qu’ils confinent à la parodie. Divisions de l’écran en deux, trois ou quatre parties — selon des tailles variables —, ouvertures et fermetures en volet, arrêts sur image montrent l’errance de Cable Hogue à travers le désert, ainsi que les adresses implorantes ou furieuses qu’il lance à Dieu. L’entrée en matière de Junior Bonner, premier des deux films tournés en 1972 avec Steve McQueen, ressemble pour sa part à une version discount de celle de The Getaway. Les mêmes effets bricolés qu’à l’instant — à peu de choses près — y mélangent la couleur et le sépia, des images de rodéo et celles du héros regagnant sa caravane après sa déconvenue : Junior qui cale une dernière fois son chapeau, le chrono qu’on lance, l’œil du taureau, la main qui lève la grille, le son des cloches au cou de la bête et, en alternance, J.R. rentrant fourbu aux écuries, au son continué des cloches et de ses éperons, puis reprenant la route…

Une série d’inserts drôlatiques fera bondir au visage de Cable Hogue — Jason Robards — le décolleté plongeant et la poitrine de Hildy. Comme s’il était également émoustillé, le visage gravé sur le billet qu’il tient dans la main est alors pris d’un sourire qui achève de convaincre Hogue d’aller rendre visite à la prostituée interprétée par Stella Stevens. Et dans le désert où celui-ci a par miracle trouvé un point d’eau, des accélérés accompagnés d’une musique évocatrice de celle du Benny Hill Show fournissent d’autres preuves que Peckinpah peut concevoir les manipulations d’images comme des gags proches du dessin animé, bien loin du constructivisme qu’il sait pratiquer par ailleurs.

Quant à Junior Bonner, on y trouve des arrêts sur image, mais aussi des accélérés, ainsi qu’une gigantesque bagarre de saloon dans les marges de laquelle Bonner et Charmane échangent un premier baiser. Le film évoque un pastiche de western tranposé dans l’Amérique des années 1960. D’autres jingles, également dignes de Benny Hill, les inserts zoomés sur les compétiteurs sanglant une botte ou ajustant un gant, le buzzer qui lance ceux-ci dans l’arène sont autant de procédés venant porter un cran plus haut — ou plus bas — l’enseignement de Cable Hogue. Le grotesque de Peckinpah n’est pas que dans les éclats de rire tonitruants — ceux de The Wild Bunch sont inoubliables —, de ses héros aux faces ravagées par le soleil et par l’épreuve ; il passe aussi dans le rythme, la sonorité et la matière de plans qui, à leur tour, ne rechignent pas à grimacer, voire à faire les clowns.

Du raffiné au rustre, la mise en scène et le montage parcourent la totalité du spectre. De l’un à l’autre — de l’enchaîné au déchaîné —, il y a à la fois une nuance et le contraire d’une nuance. Peckinpah a plus d’un visage. Ici il se présente sous les traits d’un chef d’orchestre montant ses films à la baguette. Là son apparence est celle, moins apprêtée, d’un simple chanteur, frère de ceux qu’il a aimé filmer, Bob Dylan dans Pat Garrett & Billy the Kid, Kris Kristofferson dans ce film puis dans Bring Me the Head of Alfredo Garcia et The Convoy. Ses films suivent alors, dirait-on, l’improvisation de ballades au coin du feu, celle de Cable Hogue, celle encore de « Rubber Duck » — Kristofferson — dans The Convoy, composée par ses admirateurs au fil de son voyage.

Peckinpah évoque par moments un descendant américain des formalistes des années 1920, une sorte d’Eisenstein imbibé de tequila.

Peckinpah évoque par moments un descendant américain des formalistes des années 1920, une sorte d’Eisenstein imbibé de tequila. Incontestablement il compte parmi les cinéastes-monteurs les plus géniaux de l’histoire. Tantôt au contraire ses films sont si relâchés qu’on se sent enclin à le voir comme un réalisateur qui fait zoom-zoom avec ses consoles et balance ses plans en pensant à autre chose. On se souvient qu’il débuta sa carrière à la télévision et que c’est à la télé qu’il l’acheva, en quelque sorte, avec cet Osterman Week-end dont la surveillance et la nouvelle ubiquité des images sont le sujet.

C’est pourquoi il est recommandé de peser ses mots quand on parle de Sam Peckinpah comme d’un grand cinéaste. Il faut faire attention à ce que cela signifie. Le titre convient aux premières minutes de The Getaway, aux morceaux de bravoure de The Wild Bunch et Pat Garrett & Billy the Kid. Mais convient-il aux plaisantes approximations de The Ballad of Cable Hogue et de Junior Bonner ? Peckinpah avait besoin de ces zooms et de ces bricolages, il avait besoin de cette comédie pour faire valoir d’autres potentialités du montage à côté de celles, plus éclatantes, qu’il savait si bien développer. Doit-on juger qu’il fut moins grand cinéaste pour avoir de temps à autre consenti à redescendre de quelques paliers sur l’échelle de la prétention ? On répondra oui, si l’on considère que la grandeur tient à la capacité de fixer des critères et de rejeter ce qui n’y répond pas. Et l’on répondra non, si l’on néglige ce Peckinpah de seconde main pour ne retenir que l’autre, le premier, le flamboyant, le soviétique.

On peut aussi répondre non sans avoir à choisir. Certains cinéastes sont grands par ce qu’ils séparent, d’autres par ce qu’ils ouvrent. Peckinpah est grand par l’accueil et par la dissipation. Rien d’exclusif chez lui. Son art tolère, sinon des petitesses, ce que d’autres auraient tôt fait d’écarter au motif de la facilité. Sa grandeur est indissociable, comme on va mieux le voir avec Straw Dogs, d’une capacité de mise en danger où il entre autant de méthode que, parfois, d’aveugle fureur.