Fonction critique, 2 : Le peuple et ses fantasmes

– par Serge Daney

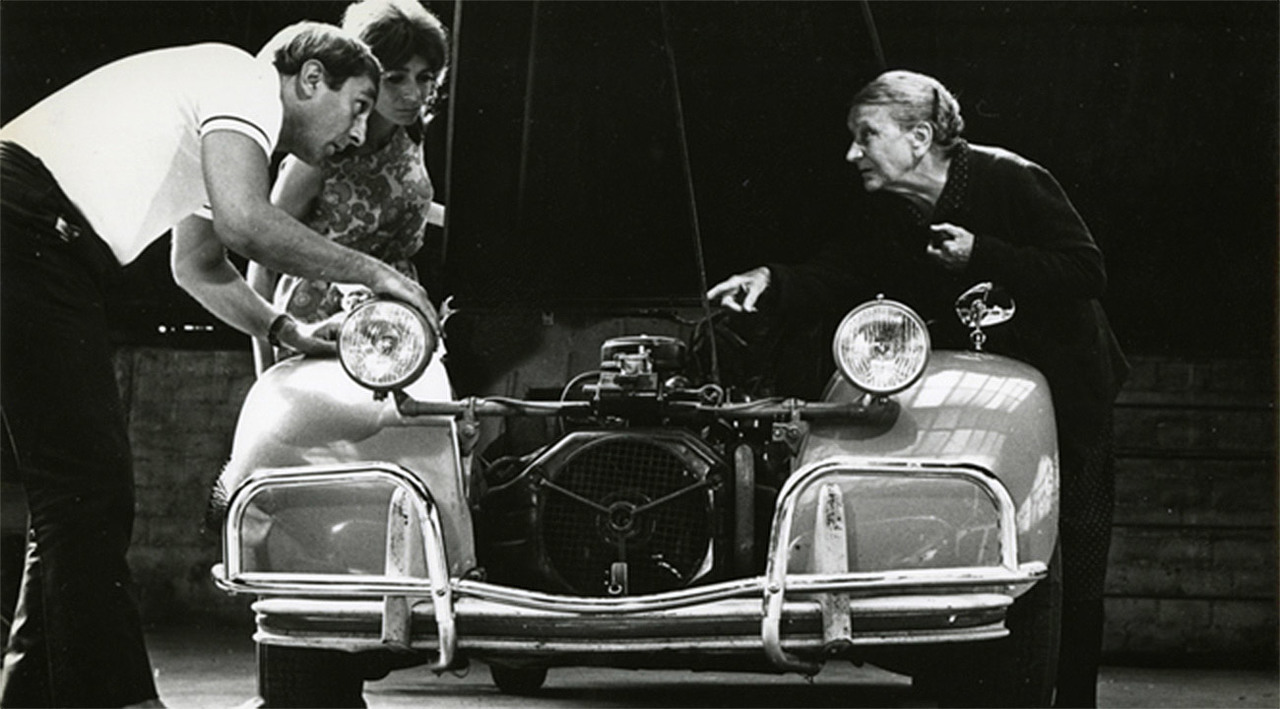

Les Camisards (René Allio, 1972).

Voir les 2 photos

Partons d’un fait nu : l’insuccès commercial du film. Insuccès non voulu par René Allio qui pensait toucher – sinon les larges masses – du moins le public petit-bourgeois qui, au même moment, fait un triomphe à Cris et chuchotements. On ne peut donc pas dire pour expliquer cet insuccès : film d’art, de ghetto, d’accès difficile. Ces excuses, longtemps brandies, ne sont plus satisfaisantes. Le phénomène important, nouveau, c’est au contraire que des grands succès commerciaux puissent être des films d’auteur[1], difficiles voire traumatisants. Cf. Bertolucci, Ferreri, Buñuel, Bergman. Pas Allio (qui est pourtant connu).

Partons d’un autre fait. Pour nous (et pour toute une partie de la critique de gauche), Rude journée pour la reine est un film important, un film qui nous « regarde », ne serait-ce que parce que lui aussi, avec des images et des sons, il critique quelque chose. Il y a quelque temps, Tout va bien avait été un autre insuccès commercial, un autre film à nos yeux important, un autre décalage entre notre point de vue (il faudrait dire nos intérêts) de critiques et celui d’un public déçu qui rechigna. Décalage que l’on ne pouvait plus mettre sur le compte de l’avance d’un cinéaste d’avant-garde et sur l’arriération du public puisque, voulant dire à ce public qu’on le trompait, Godard hier et Allio aujourd’hui cherchaient tout naturellement à le dire au plus large public.

Point commun aux deux films : l’idéologie. Comment la voient-ils ? Un peu comme ce qui permet – à la manière d’une formation de compromis – de condenser ce qui – semble t-il – ne peut s’inscrire tel quel à l’écran : la politique et le sexe, la lutte des classes et le désir. L’idéologie devient le « lieu commun » où deux types de discours fort répandus depuis 1968 (« Tout est politique » « Tout est libidinal ») peuvent circuler librement. Car il est vrai que si l’idéologie renvoie au pouvoir politique d’une classe sur une autre, il n’en demeure pas moins – et c’est là un trait qui lui appartient en propre – qu’elle fait plaisir.

L’idéologie fait plaisir. Les idéologies font plaisir. Mais sortir de l’idéologie, cela ne veut pas dire sortir du plaisir, troquer ses illusions pour le gain (scientifique) d’un regard surplombant ou d’une conscience malheureuse (sans plaisir). Il n’y a pas seulement de plaisir là où l’on est aveuglé[2]. Or que se passe t-il avec Godard, et même avec Allio ? Leur refus plus ou moins avoué, plus ou moins assumé, d’envisager l’Autre de l’idéologie bourgeoise, les conduit – de fait – à penser l’idéologie comme quelque chose dont « on sort ». Comme on finit par s’arracher, les larmes aux yeux, aux charmes usés d’une illusion. Tout se passe comme s’il n’y avait qu’un terrain entièrement investi par l’idéologie dominante et qu’on ne pouvait rien rêver de mieux que d’en sortir, que de le changer radicalement (« coupure » en direction de la science) ou de se replier sur des zones idéologiquement neutres (le désir) ou libérées (la marginalité). C’est un peu l’histoire de Jeanne et de son rêve d’enfant, du bleu du ciel enfin reconquis. Le ciel est une surface sur laquelle on peut – telle la page blanche[3] dont parle Mao – écrire les choses les plus nouvelles et les plus belles. Degré zéro de la positivité : tout est possible.

Deux absents : la politique (en tant que telle) et l’autre idéologie, celle que le classes exploitées se forgent dans leur lutte. Dans Rude journée pour la reine, cette lutte constitue une sorte de toile de fond, d’arrière-plan. Il est logique qu’elle n’apparaisse pas dans le corps du film. S’il en était ainsi, la libération gagnée à la fin risquerait d’être lue comme libération aussi de la politique. Alors qu’en maintenant la politique à l’état implicite, Allio nous laisse toujours libres de penser qu’après la dernière image elle est ce qui peut – aussi – s’écrire sur le bleu du ciel.

Question incontournable. Comment combattre efficacement l’idéologie dominante si on ne lui oppose pas une autre idéologie ?

« Sortir de l’idéologie dominante ». L’intelligence de Rude journée vient de ce que cette positivité se dédouble, de ce qu’elle a deux porteurs. Il y a deux héros positifs : Jeanne et Julien. D’un côté, Jeanne, entre les rêves que lui souffle la bourgeoisie et son rêve à elle, entre ce rêve reconquis et – qui sait ? – une nouvelle attitude. De l’autre, Julien, entre ses projets et ses actes, ceux-ci étant la mise en œuvre obstinée et sans décalage de ceux-là. Ce dédoublement, ce double système de positivité, est le point fort du film d’Allio, sa plus belle ruse. Car ce qu’on aimerait savoir, ce qui fait problème. C’est précisément le contraire.

1. Que va faire Jeanne, une fois réapproprié son rêve ?

2. A quoi rêve Julien, le révolté, le lucide, le lutteur ?

Question incontournable. Comment combattre efficacement l’idéologie dominante si on ne lui oppose pas une autre idéologie ? Si on n’est pas à même de s’appuyer sur ses embryons, ses victoires, ses lieux de parole et d’émanations provisoires ? Si le seul mot d’ « idéologie prolétarienne » fait peur, comme il fait peur au P. « C. » F. ? Comment ne pas se retrouver pris dans une problématique de l’aliénation, de l’idéologie, comme ce dont « on sort » ?

Comment combattre, dans un film, l’idéologie dominante ? En la confrontant, dans le corps du film, à la réalité concrète qui lui sert de base ? Oui, mais pas seulement. Si cela suffisait, un film comme Le Magnifique (de Philippe de Broca) serait subversif. Or, que voit-on, dans Le Magnifique ? Deux séries, deux registres nettement opposés (réalité miteuse/mythologie sublimante) mis en rapport par le personnage de Belmondo, embrayeur musclé. Est-ce à dire que dans ce système de renvois, la réalité critique quoi que ce soit ? Est-ce que le rêve débile (celui de la littérature de gare) est disqualifié d’être juxtaposé à ses condition concrètes de formation dans la tête du romancier ?

On peut dire : non. On peut même soutenir qu’il se passe le contraire : il y a valorisation réciproque des deux termes dont on ne sait plus lequel a barre sur l’autre, lequel critique et lequel est critiqué. On peut aller plus loin : pour certains, le plaisir (même rageur, scandalisé) qu’ils prennent aux aspects débile de l’idéologie bourgeoise (telle qu’elle s’étale par exemple dans la publicité ou la presse du cœur) est renforcé par le fait qu’ils savent de quoi il s’agit. Plaisir de ne pas être dupes. Comme on se sent intelligent face à la publicité ! Il suffit d’entendre un message comme « Coca-Cola, soif d’aujourd’hui, Aimer ce qui est vrai, Maintenant ou jamais… » pour pouvoir – en le déconstruisant – faire défiler toute la métaphysique occidentale…

Et comme on aimerait faire partager cette intelligence ! On, c’est l’intellectuel, le spécialiste, le critique, nous, Allio aussi bien. « On » est de gauche. Supposons qu’ « on » se penche sur les masses aliénées, pour constater qu’elles continuent à acheter Nous Deux ou qu’elles font un triomphe à Rabbi Jacob, sa première idée sera un peu celle-ci : là où moi je suis capable d’avaler ces produits idéologiques tels quels sans en être incommodé (puisque je sais que par eux, c’est la bourgeoisie qui me parle et que je peux décrypter, traduire, donc neutraliser son discours), le grand public, lui, va être trompé, mystifié, abêti. Il faut donc se porter à son secours, démystifier le produit nocif, faire entrer le réel, le concret, sur la scène encombré de la mythologie bourgeoise, conseiller aux masses de ne plus « s’oublier » au cinéma, d’exiger au contraire de s’y retrouver, elles et leurs problèmes.

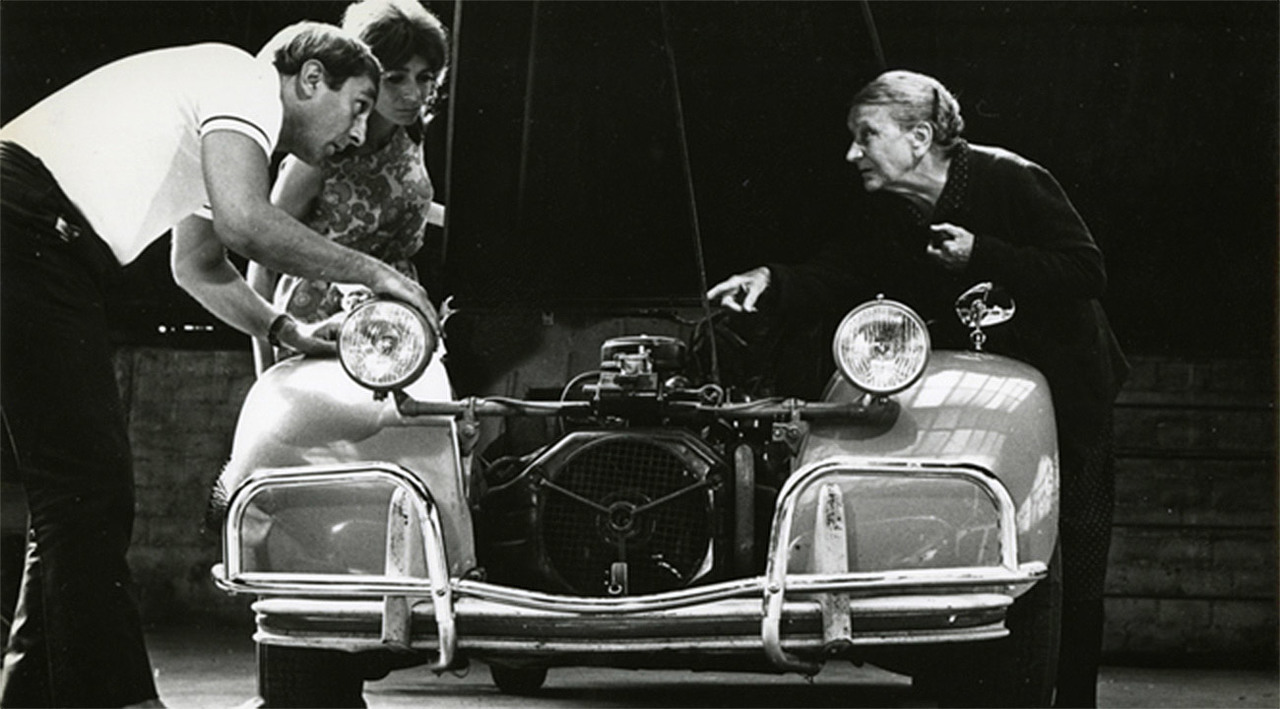

La Vieille dame indigne (René Allio, 1965).

Cette noble mission, en général, échoue. C’est qu’il ne vient jamais à l’esprit de l’intellectuel que les masses, lorsqu’elles consomment ces produits que la bourgeoisie leur concocte, cette subculture qui les agresse et qui leur fait plaisir, secrètent leurs propres anticorps. Ce point risque d’être pour nous aujourd’hui essentiel. La résistance à l’idéologie dominante, cela ne consiste pas, du point de vue des masses consommatrices, à mettre l’objet (une publicité, une image, un film) à distance, reconnaître qu’il est faux, se révolter contre tant de mensonges, décortiquer l’objet et se préparer à lutter. Ce scénario n’est jamais qu’un fantasme d’intellectuel qui prête aux masses son point de vue et qui ne comprend jamais vraiment en quoi consiste le mode d’appropriation des produits de l’idéologie dominante par les victimes de celle-ci. Et ce mode d’appropriation est qualitativement différent de ce qu’il est pour un intellectuel, pour un spécialiste, pour la bonne raison que les masses n’ont pas sur ces objets de discours à tenir.

Et du fait (qui constitue le plus clair de l’oppression idéologique) même qu’il est le détenteur du discours, l’intellectuel, le spécialiste, le sémiologue, l’expert (même rouge) a sur ces produits un point de vue spécifique. Pour ajouter (comme dit Barthes en parlant de structuralisme) l’ « intelligence à l’objet », il a besoin de respecter cet objet, de le disposer, de l’apprêter (au sens culinaire), de le reproduire de la même manière qu’un mécanicien démonte un moteur ou un prestidigitateur un tour. La représentation, au sens également de « figuration iconique », est donc un moment important de son travail. Il s’agit d’une représentation (nouvelle présentation) en vue d’un discours (démystificateur). Inversement, la représentation d’un objet sur lequel elles ne tiennent aucun discours, est, pour les masses, un problème vide.

Quel est le rêve bourgeois en matière de culture (et aussi le rêve révisionniste) ? Démocratiser la culture, en faciliter « l’accès », encourager les masses à tenir un discours sur les produits culturels, un discours éclairé, un discours de spécialiste. Leur donner la parole mais à condition de parler des objets qu’elles ne fabriquent pas et dans un langage qui n’est pas le leur. Corolaire : qu’elles soient muettes sur leurs propres activités culturelles ou créatrices. Il existe un goût ouvrier bourgeois, d’autant plus tenace qu’il est à l’abri de tout discours critique[4].

Qui parle de cinéma aujourd’hui, à part les critiques ?

Que savons-nous du mode d’appropriation des produits de cette subculture par ses destinataires ? Qu’avons-nous à dire lorsqu’on nous répond : ce n’est pas important, c’est du cinéma, de la rigolade ? Est-ce bien efficace de remontrer, de démontrer doucement que même quand on rit, on fait le jeu de la bourgeoisie ? Que savons-nous des formes de « résistance » à l’idéologie dominante ? Pas grand-chose. Un cinéaste qui ne se pose pas cette question[5] (et nous ne visons pas Allio qui se la pose sans cesse ; cf : Les Camisards) risque de partir de son point de vue et d’y rester, unilatéralement, le point de vue d’un détenteur du discours, de quelqu’un qui a intériorisé la division du travail et qui a besoin, pour démonter un objet, de le mettre « à plat », de le représenter[6].

« Représenter des représentations. » Pari difficile. Il faut que le spectateur, non seulement reconnaisse de quoi il s’agit, ce qui ne va pas de soi, mais qu’il fasse la part entre les images « qui critiquent » et celles qui sont critiquées, qu’il accepte que le cinéma soit un « métalangage », qu’un son puisse critiquer une image, une image un son, etc.

C’est considérer comme vite résolu le problème de l’identification. Ce n’est pas la reconnaissance qui est cherchée par le spectateur. Personne ne s’identifie à sa propre image. L’écran est une cage où s’emprisonne le désir. Un désir « hystérique »[7]. Ce qui est cherché, c’est un Autre dont on va pouvoir mimer le discours. Dans la tête de l’intellectuel de gauche, cet Autre peut très bien être le prolétaire, ou mieux le prolétaire en voie de conscientisation (d’où que nous aimions Rude journée pour la reine, que nous soyons sensibles à sa justesse, à sa vérité qui est aussi la nôtre). Mais il y aurait intérêt à savoir d’un peu plus près ce qu’il en est de la réception concrète des films. Travail d’enquête, au sens le plus modeste.

Aujourd’hui (ce qui ne préjuge pas de demain, ni d’ailleurs, voir la Chine), l’image de cinéma, malgré (ou plutôt grâce à) sa promotion comme objet d’un discours et d’un enseignement, continue à posséder une telle force d’assertion qu’elle ne peut, dans le meilleur de cas, qu’entrer dans un système de renvois, autoréférentiel et autovalorisant. Une image ne peut pas critiquer une autre image. Cette force assertive ne relève pas de la métaphysique, elle n’est que l’envers, la conséquence, du silence du spectateur. Silence dans la salle pendant le film, silence après la projection. Qui parle de cinéma aujourd’hui, à part les critiques[8] ? Cette force assertive confère au film une sorte de positivité de fait, une puissance nue d’affirmer. Jusqu’à nouvel ordre, le film comme le rêve, ne connaît pas la négation[9].

Rude journée pour la reine (René Allio, 1973).

[1] Le film d’auteur, aussi déroutant soit-il, ne ruine pas le rapport imaginaire (relation duelle) du spectateur à ce qui s’inscrit sur l’écran. Dans ce rapport, il n’est jamais qu’un œil en plus. Le long du faisceau lumineux qui porte les images, il y a l’œil de verre du projecteur, celui (absent) de la caméra, l’œil réel du spectateur et celui (absent) de l’auteur, du maître. Quatre projections, au moins, en une. On peut parler pour le spectateur seul personnage réel en jeu, d’une sorte d’hystérie : de lui dépend que le discours de l’Autre ait lieu pour lui. Qu’il s’en aille et tout se fera aussi bien sans lui.

[2] Nouveau méfait du fameux couple idéologie/science (tel qu’il continue à fonctionner implicitement) : c’est un couple castrant. Dans Vent d’est, Godard et Gorin nous disent : le cinéma vous fait plaisir et pourtant c’est une véritable machine de guerre dressée par la bourgeoisie contre vous. Mais le crible passé, quid du plaisir ? Comme si une autre organisation des pulsions, du désir ne constituait pas aussi un problème pour l’idéologie prolétarienne ! Résultat : le seul plaisir pensable est lié au passé, à « avant la révolution » (voir l’évolution de Bertolucci). Comme si on pouvait prendre encore son plaisir à de illusions perdues, comme si le vieux cadavre de la bourgeoisie pouvait encore donner le frisson. Tout un cinéma « décadent » nous l’assure, mais nous ne le croyons pas. En fait, les illusions sont encore à perdre, le cadavre encore à tuer.

[3] C’est le thème, cher à Allio (La Vieille dame indigne), de la vieillesse qui permet de tourner cette page. Thème ambigu : Jeanne arrive peu à peu à la conclusion qu’on lui a volé son rêve d’enfant, qu’on lui a imposé le rêve d’une femme qui n’est pas elle. Mais voilà, cette vie de femme va se terminer, la vieillesse menace (le film est raconté du point de vue de Jocaste). Il y a quelque chose de pervers dans le film : Jeanne renonce à ses rêves mais elle doit aussi renoncer à ce qu’ils avaient pour mission de travestir.

[4] Comment fonctionne pour la bourgeoisie le clivage amateurs / professionnels ? Comment est-il vécu par les amateurs ? Jouer, peindre, chanter pour son plaisir, cela veut dire se situer dans un ghetto, une part maudite, qui ne trouve personne, hors du double circuit de l’argent et du discours. L’art des amateurs n’a pas de valeur d’échange. Il ne reste rien de sa consommation.

[5] Pas plus qu’on ne mène convenablement la lutte économique d’un point de vue économique, on ne peut – en restant dans l’idéologie – mener réellement la lutte idéologique. C’est dans la lutte politique des classes, affectant tel ou tel appareil, que se forgent les armes idéologiques dont les masses ont besoin pour s’organiser. Il n’y a pas à proprement parler de conjoncture idéologique. Prenons ce que la bourgeoisie désigne descriptivement sous le nom de « crise de la famille ». Comment lutter pour une autre conception de la famille ? Dans Rude journée, une famille va se constituer contre deux autres familles ; dans Le Retour d’Afrique, d’Alain Tanner, un couple va faire un enfant « contre la bourgeoisie ». Dans les deux cas, la lutte idéologique est vécue et présentée sous la forme d’une traversée du désert (version petite-bourgeoise et un peu mystique de la prise de conscience) dans la mesure où elle ne se nourrit pas explicitement de la lutte politique.

[6] Que nous apprend aujourd’hui même, Dario Fo ? Que l’idéologie dominante ne se met pas dans un premier temps à distance pour être critiquée ensuite par les masses en lutte. Mais que celles-ci la retournent (détournement et retour à l’envoyeur) à ses maîtres.

[7]« Hystérie » n’est ici qu’un terme descriptif qui renvoie, non à une nosographie mais au problème – politique – du mode d’existence des formes discursives (y compris la critique) du prolétariat. Mimer le discours de l’Autre, cela veut dire, aussi, qu’on n’a pas (pas encore !) la possibilité d’en tenir un à soi. L’hystérie des opprimés n’a pas le même sens que celle des oppresseurs. Elle ne se soigne pas de la même façon.

[8] Il faut cesser de faire semblant de croire qu’un film peut diviser la France entière, ou même une salle. Il s’agit là d’une exigence théâtrale, brechtienne peut-être, qu’il est délicat de parachuter telle quelle au cinéma, art muet. On peut — signe que le contact est toujours possible — lancer une injure ou une tomate à l’acteur de théâtre, on ne peut que quitter une salle de cinéma.

[9] Inversement, il ne se nourrit que de dénégations.