« J’étais le témoin d’une conversation silencieuse. »

– par Le public du Café des Images

Voir les 4 photos

Le 9 novembre dernier, Alain Cavalier présentait son dernier film, Le Caravage, dans « sa chambre d’amour », la salle tapissée de fleurs du Café, comble pour l’accueillir. Le cinéaste était en terrain connu et conquis : invité à de nombreuses reprises à Hérouville Saint-Clair au fil des années, un hommage lui fut rendu en février 2014, lors de l’anniversaire des 35 ans du Café des Images ; belle occasion pour les spectateurs de (re)découvrir plusieurs de ses œuvres. Nous sommes heureux de vous offrir ici retranscrite la parole généreuse, libre, dense, pétillante et enlevée d’un immense cinéaste autour d’un film où dialoguent l’artiste-écuyer Bartabas et son cheval. Le Caravage est à l’affiche jusqu’au lundi 30 novembre.

Alain Cavalier : Bonsoir. Je vous propose de ne rien dire du tout, de vous laisser la parole et de répondre à vos questions. Ce sera mieux.

Spectateur : Pourquoi n’y a-t-il pas de commentaires ou d’explications durant le film ?

A. C. : C’est assez simple. Lorsque j’arrivais le matin, je disais bonjour à la palefrenière. De son côté, elle faisait son travail. Elle conduisait le cheval à Bartabas, nous nous saluions. Je filmais la séance d’entraînement. Ensuite, je revenais avec elle à l’écurie. Pendant tout ce temps, nous ne nous parlions pas. C’est ce que j’ai vécu, je n’allais pas y ajouter quoi que ce soit. Ce qui m’intéresse, c’est montrer la réalité. Je me disais : « Peut-être faut-il que je dise que Le Caravage pèse 800 kilos et qu’il en a perdu 200 pendant sa maladie. » Finalement, ce que vous avez vu dans ce film, c’est exactement ce que j’ai vu moi. Cela présente peut-être des inconvénients mais c’était la seule façon de dire ce que j’avais à dire là-dessus.

Spectateur : Merci pour ce merveilleux film. Votre méthode de tournage vous a-t-elle permis d’entrer en contact avec les chevaux ou êtes-vous resté en retrait ?

A. C. : Des mois durant, je suis allé rendre visite à Bartabas sans caméra. Un jour, je lui ai parlé de la possibilité de le filmer : la proposition ne le réjouissait pas mais il a fini par m’accepter. Plus tard, il a fait une séance magnifique, que j’ai assez correctement filmée. La séance durait une demi-heure, je l’avais filmée en continu. Je lui ai montré le résultat. Ce qu’il en est ressorti, c’est que lui montait très bien ce cheval et que moi, je ne filmais pas trop mal ! Je me suis pris au jeu et j’ai voulu filmer ce cheval aussi bien qu’il le montait – c’était une illusion, je n’y suis pas arrivé, mais Bartabas a senti à travers ma position corporelle que je faisais partie de l’ensemble. Nous formions un trio. Je passais parfois quelques mois sans venir. Quand je revenais, c’était un peu la fête : le cheval me reconnaissait, il était heureux que je sois le témoin de cette conversation silencieuse. Je suis entré dans leur intimité.

J’ai voulu filmer ce cheval aussi bien que BArtabas le montait – c’était une illusion.

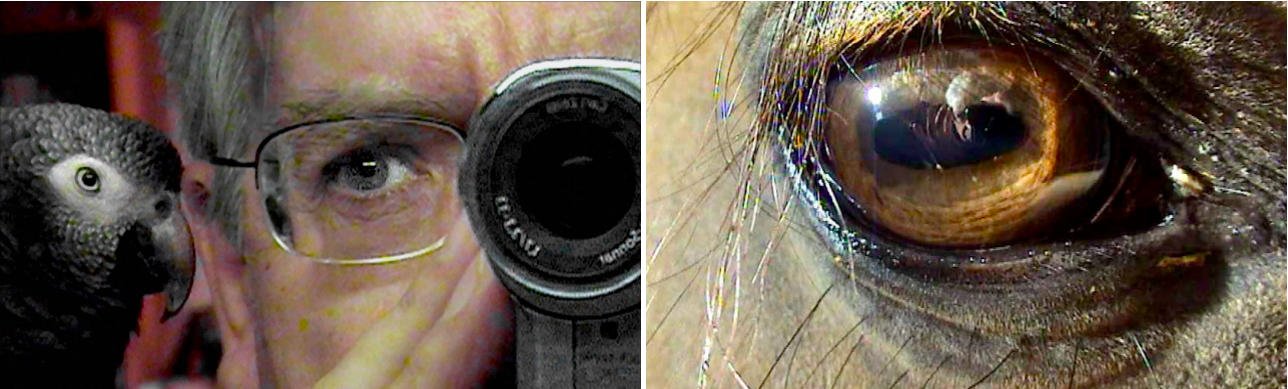

Spectatrice : Votre film s’appelle Le Caravage mais vous filmez un peu comme Géricault. Au même titre que dans les dessins de Géricault, les gros plans et la lumière de votre film permettent de comprendre la musculature du cheval, au plus proche de la chair. On dirait une suite à la série sur les métiers de femmes que vous avez faite il y a quelques années (réalisés entre 1988 et 1991, édités chez Arte Video : « 24 portraits d’Alain Cavalier » ndlr).

A. C. : C’est amusant que vous parliez de Géricault car il se trouve que Bartabas a fait un film sur Géricault : Mazeppa (1993). La première fois que j’ai rencontré Bartabas, nous avons parlé des peintures de Géricault en nous posant des questions de cadre : comment cadrer un cheval ? Filmer et peindre posent les mêmes problèmes.

Spectatrice : Combien de temps avez-vous passé sur place ?

A. C. : Un temps énorme : sur 10 ans. En 2005, Bartabas était en représentation au théâtre de la Ville. Puis il a pris ce cheval, Le Caravage, qui est tombé malade pendant 8 mois. Je ne l’ai pas filmé durant cette période. Parfois, je n’allais pas le voir du tout. Je suis tombé amoureux de ce cheval après sa maladie. Quand je suis revenu, il était si heureux de me voir, et j’étais si heureux de le refilmer, que cela m’a décidé à faire un film. Je suis un filmeur, je filme tous les jours. Pour filmer des choses intéressantes, j’allais voir Bartabas de temps en temps. J’ai voulu terminer l’histoire de Bartabas, à cause du dernier plan, celui où le cheval vient lécher la caméra. Je me suis dit que je tenais une fin de film. C’est un des plus beaux plans que j’ai tournés dans ma vie. Mais je n’y suis pour rien : j’étais bien placé et je n’ai pas bougé. Ce plan dure 6 minutes, vous vous rendez compte ! Bartabas était dans le fond et observait ce déploiement de séductions à mon égard. Beaucoup de choses se passaient.

Spectatrice : Qu’est-il arrivé au Caravage ?

A. C. : Une infection du sabot a fait suite à une tendinite. L’abcès a duré plusieurs mois. La première fois que j’ai vu cet animal, j’ai été épaté par la finesse de ses pattes. Alors qu’elles supportent cet énorme boudin… Ce corps me paraissait incadrable. Et ce type vertical sur lui ! Par ailleurs, un cheval n’a pas de muscles dans les jambes, tous les muscles sont dans les cuisses. Comment filmer ça ?

Spectatrice : J’aime beaucoup le son dans votre film. Cela me fait penser à Cavaliers seuls [NDLR : Delphine Gleize et Jean Rochefort, 2010]. Le son est très caractéristique du travail avec les chevaux.

A. C. : Mon système est très simple : le micro est au-dessus de la caméra. C’est le son de l’image. Il n’y a rien que le spectateur ne voie pas. Il n’y a aucun son rajouté, c’est uniquement de la prise de son directe. Ce n’est pas toujours enregistré au maximum : on est quelquefois dans une position inconfortable pour le son, mais ensuite c’est très bien rattrapé à l’auditorium.

Spectatrice : Je ne suis pas d’accord avec ce qui s’est dit plus tôt autour de Géricault. Dans Mazeppa, Bartabas apparaissait dans toute sa violence, pétri de conflits internes évidents. Dans votre film, on le voit avancer apaisé. À l’évidence il va beaucoup mieux.

A. C. : C’est très juste. Lorsque j’ai commencé à faire le film, j’ai pensé que ce point pouvait être communiqué à travers la relation qui l’unit à son cheval. Sa troupe est très importante : il y a cinquante chevaux, énormément de danseurs… Ça fonctionne d’une façon militaire. Dès que Bartabas est seul avec son cheval, un apaisement que je ressentais profondément s’installe. Il baigne le film.

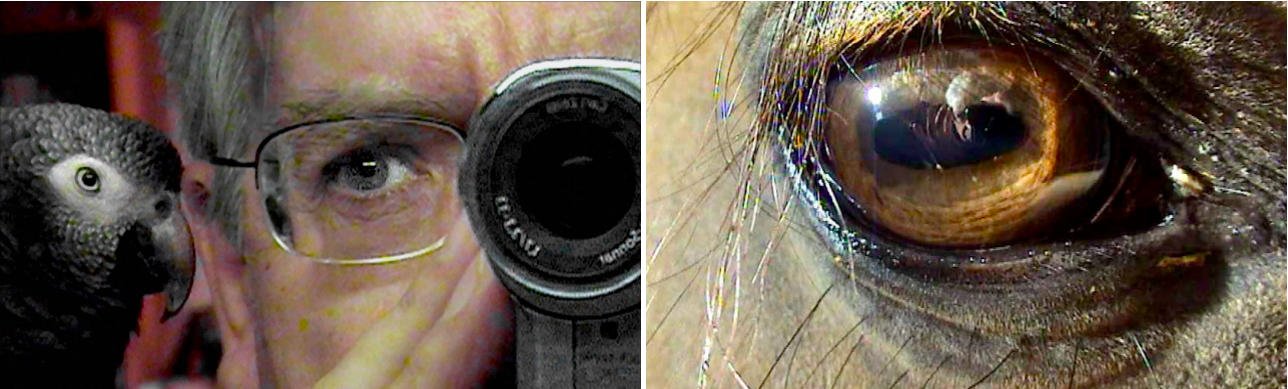

Le Filmeur (Alain Cavalier, 2005) / Le Cavarage (2015).

Spectateur : Avez-vous utilisé une seule caméra ?

A. C. : Non car les ingénieurs japonais s’arrangent pour vous faire saliver tous les trois ou quatre ans avec un soi-disant « changement subtil ». Il n’y a rien de nouveau mais on achète quand même ! C’est aussi parce que ça ne coûte pas une fortune : entre 600 et 700 euros. J’ai fait ce film avec une caméra à 700 euros, sans lumière, sans équipe. Quand je l’ai proposé à un producteur, j’avais 10 000 euros de frais de régie, étalés sur de nombreuses années. Ces frais correspondent à mes déplacements. Le producteur a payé le monteur et les travaux de son. On peut écrire des livres avec des crayons ; on peut aussi faire des films avec de petits moyens. Évidemment, on ne peut pas faire quelque chose comme La Guerre des Gaules, ce dont j’aurais rêvé pour expliquer aux Français comment les Romains nous avaient humiliés et avaient détruit notre langue. Les Romains faisaient 40 km par jour et portaient autant de kilos sur le dos. Ils devaient avoir des jambes magnifiques… Or trouver 10 000 soldats avec des cuisses extraordinaires, c’est difficilement envisageable.

Spectateur : Quel sens avez-vous voulu donner au film ? Pourquoi Bartabas en particulier ?

A. C. : Notre première rencontre est due à un hasard. Même si en fait, ce n’est pas un hasard. Mon grand-père était fermier. Il est né le même jour que les frères Lumière. Il a connu la charrue avec des chevaux. De son père, ma mère avait reçu un cheval avec une petite voiture. Elle m’en parlait encore quand elle est morte, à l’âge de 100 ans. Ça compte. J’adorais la peinture de Géricault sans savoir que j’allais faire un film là-dessus. L’art de Bartabas allié à la qualité physique et émotionnelle de son cheval : petit à petit, un film se construit. Je n’ai pas commencé à le filmer en me disant que j’allais faire un film. Si on filme quelque chose depuis très longtemps, il se trouve que cela peut devenir un film. En cela, Bartabas était magnifique : il me voyait, là, avec ma caméra. Je ne lui disais pas que j’allais faire un film sur lui. Lorsque je lui en ai parlé, il m’a avoué avoir peur que le film ne soit pas réussi. Sa troupe apparaissait à l’image, ce qui compliquait les choses. Et il y avait les affaires d’argent. Au moment où je tournais, je ne gagnais pas d’argent, donc j’étais très libre, vis-à-vis de Bartabas également. Lorsque j’ai décidé que ma matière pouvait devenir un film, j’ai dit à Bartabas que, dans le cadre du contrat de production, je percevais une part des bénéfices et qu’on partagerait. Le film est entré en production et il a été désigné comme bénéficiaire au même titre que moi. C’est un processus qui progresse petit à petit, par étapes, et qui peut se rompre. C’est ce qui est formidable : on peut tout arrêter. Quand vous faites du cinéma « industriel », lorsque la machine est lancée, elle coûte très cher. Il faut travailler tous les jours et à heure fixe. Mon fonctionnement va à rebours de celui-ci. Je n’attaque pas le cinéma dit « de distraction » qui a sa propre vigueur et qui produit des films magnifiques. De mon côté, je me suis dirigé vers autre chose pour avoir le temps. Ce film est un travail sur le temps. Cela m’a aussi posé un problème au montage : le film dure 70 minutes et j’avais filmé pendant dix ans. Il fallait maintenir une harmonie même s’il s’agissait initialement d’un roman de 10 000 pages dont il fallait faire 70 pages. C’est là le charmant problème que j’ai eu à résoudre.

Yannick Reix : Vous aviez présenté votre dernier film, Le Paradis (2014), au Café des Images. D’habitude, vous êtes beaucoup plus présent dans vos mises en scène. Ici, votre corps, votre parole sont inexistants, sauf à la fin. Est-ce la force de l’animal qui a fait qu’Alain Cavalier a pris moins de place dans son film ?

Le plus grand film jamais tourné a été réalisé à Dallas par un tailleur pour dames.

A. C. : C’est un peu comme vous : dans votre métier, vous voyez tant de films qu’il y a forcément des séquences qui vous semblent répétitives. Je fais des films depuis longtemps et mon désir de filmer a subi la même érosion. Demander à des acteurs de s’embrasser, de se tuer, de se poursuivre, etc. : je l’ai déjà fait. Je n’allais pas faire ça jusqu’à la fin de ma vie. Alors j’ai inversé l’affaire. Au lieu d’écrire des histoires et demander à des comédiens de les incarner, j’ai attendu que la vie m’offre la matière de mes films. J’ai beaucoup accompagné cela par ma voix, je me parlais à moi-même. La réalité vous construit des histoires magnifiques, il suffit d’attendre. Elle présente une exposition, auquel suit un nœud, qui connaîtra un dénouement. En fait, tout le monde est cinéaste. Imaginez quelqu’un qui attend un être aimé au café. Cette personne voit sa tasse de café, le garçon, les voitures qui passent dans la rue. Il peut faire un petit flashback en pensant à la personne qu’il attend. Quelques images, quelques sons du passé lui parviennent. Puis il projette son futur : dans quel restaurant vais-je l’emmener ? Il est complètement cinéaste : il regarde des images et en invente d’autres. J’ai une théorie que j’adore : le plus grand film jamais tourné a été réalisé par un tailleur pour dames avec une caméra qu’il venait de s’acheter. Le tournage avait lieu à Dallas. Le président des États-Unis passait devant lui et le réalisateur a fait un admirable panoramique. Au bout de 40 secondes, le président a reçu une balle dans la tête. C’est un plan cinématographiquement parfait et en même temps, c’est un événement prodigieux. Cela dit, il y a aussi des choses magnifiques qui ne m’intéressent pas ou que je ne suis pas capable de filmer. On ne peut pas tout filmer.

Spectatrice : En commençant à filmer Bartabas, vous ne pensiez pas que cela fournirait la matière à un film. Pourtant, ça l’est devenu. Combien de films avez-vous en stock ?

A. C. : Une dizaine. Des personnes que je suis depuis dix ou quinze ans. Je pense les publier petit à petit. Pour sortir des films en salle, il faut être vif, bien sur ses pieds, pouvoir se déplacer. J’ai 400 cassettes de mon journal, il doit bien y avoir deux ou trois heures qui sont intéressantes. J’aurais pu ne jamais sortir de l’ombre les plans réalisés avec Bartabas. Je lui avais dit : « Si je ne fais pas le film, la pellicule vous appartient. » Tout est une question de contrat avec les gens. C’est une négociation. Si je filme seul, c’est pour une bonne raison : la personne que je filme est seule. On est d’égal à égal. Si vous arrivez avec une équipe face à une personne, elle se fige tout de suite et ça ne fonctionne pas.

Spectateur : Êtes-vous monté sur le cheval ?

A. C. : Je n’ai jamais touché ce cheval. C’était l’affaire de Bartabas. Je ne lui ai jamais donné de petite tape ni caressé le museau. Instinctivement, je me disais : c’est son territoire. Je n’ai pas monté son cheval. Je m’appelle Cavalier et c’est très gênant de faire un film sur un cheval en s’appelant Cavalier. Ce qui est intéressant, dans l’histoire souterraine de tout cela, c’est que ce n’est pas mon vrai nom. C’est un nom d’emprunt. J’ai un nom plutôt banal. Un jour où je passais dans le Midi, j’ai vu une enseigne : « Henri Cavalier, fruits et primeurs ». C’était très bien, « Cavalier ». Ma mère, qui était fille de cultivateur, disait toujours : « Les rois ennoblissaient les gens qui faisaient la guerre, mais jamais ceux qui nourrissaient la population. » Elle le disait avec un certain regret, un sentiment d’humiliation. J’ai pris le nom des gens de guerre, ceux qui avaient de l’argent pour avoir un cheval. Ceux à qui on donnait des territoires. À partir de l’état de paysan, je me suis élevé. Tout a un sens. Il faut attendre. Il faut avoir le temps.

Tout a un sens. Il faut attendre. Il faut avoir le temps.

Y. R. : Vous disiez en présentation qu’il y avait des effluves d’amour dans ce film. Vous nous avez habitués à parler beaucoup d’amour. Il me semble que c’est souvent de votre amour dont il s’agit, mais là il s’agit de la relation entre cet homme et ce cheval : c’est très viril, quand même. Est-ce parce que vous filmez un autre amour ? Bartabas est rude.

A. C. : Il n’est pas foncièrement rude avec le cheval. Ces chevaux sont dressés au millimètre pour faire un bon spectacle. Ils sont très soignés, ce sont des prisonniers de luxe. J’ai demandé à Bartabas s’il emmenait parfois Le Caravage dans la campagne. Il m’a regardé sans répondre. Ce sont des stars de son spectacle, donc il ne peut pas les emmener à la campagne pour galoper. C’est impossible. Ils doivent éviter les pépins. Mais le regard suffit. Un cheval, ça dégage une telle force. Vous n’avez même point besoin de le toucher pour la ressentir. Votre faiblesse est dynamitée. Vous êtes plus fort quand vous ressortez de ces exercices. Lorsque je reprenais le métro, j’étais le roi de la terre, tant Le Caravage m’avait donné d’énergie.

Le Caravage.

Spectatrice : Votre film est magique. Je ne connais pas du tout le monde du cheval mais j’entends parfois des gens qui ont des chevaux parler de leur lien avec eux. Nous assistons dans votre film à quelque chose d’intime. Vous avez tout saisi, tout traduit. On se laisse porter.

A. C. : En 1964. j’ai tourné un film qui s’appelle L’Insoumis, avec Alain Delon. Quand j’ai filmé Le Caravage, j’avais l’impression d’avoir exactement les mêmes problèmes. Alain Delon avait une attitude profonde. Il était toujours aux aguets. Il était toujours parfait dans ses déplacements, comme Le Caravage. Et il allait même voir les opérateurs pour vérifier à quel moment il sortait du champ, ou y entrait. C’était toujours parfait. Ce n’était pas du tout intellectuel, c’était animal. Il avait une possession naturelle de l’endroit qui était magnifique. De la même manière, le cheval n’est jamais inesthétique, lourd, à côté de la plaque. Peu d’acteurs ont ce naturel et cette coordination des gestes qui est toujours harmonieuse, dans la violence comme au repos.

Spectatrice : Comment avez-vous amené votre projet à Bartabas ? Comment s’est passé votre premier contact avec lui ?

A. C. : Nous nous sommes retrouvés tous les deux au festival de Montréal. Il présentait Mazzepa, son premier film, et moi Libera me. Bartabas n’était pas considéré comme un cinéaste mais comme un homme de théâtre. Les gens du cinéma n’aiment pas beaucoup les touche-à-tout. Bartabas était isolé. Je me suis approché de lui pour lui parler de son film et nous avons parlé de Géricault. Je crois qu’il s’en souvient. C’est un bonheur que tout ait commencé ainsi.

Y. R. : Vous proposez un portrait assez précis de Bartabas.

« Tu n’es pas le roi d’Espagne et je ne suis pas Vélasquez, mais c’est pas mal quand même. »

A. C. : Son travail ne fait pas l’unanimité. L’école de Saumur ou des académies très traditionnelles comme Vienne ou Madrid reconnaissent son merveilleux talent d’écuyer. Il fait faire à son cheval les pas reconnus, étiquetés, mais il les exécute à sa manière, très librement. Bartabas a commencé à faire du théâtre de rue à 17 ans. C’était un fils d’architectes, il était en révolte et a fugué. Après, il a trouvé un cheval magnifique et a construit, petit à petit, son univers. Mais c’est un violent. Parfois, il détruisait sa caravane. Je faisais des petits commentaires en direct : « C’est un violent et il m’en fait la confidence. ». Sans parler, en détruisant sa caravane, Bartabas me disait : « Je suis violent ». Il me laissait filmer. Finalement, j’ai enlevé ma voix de ces images. Nous avons des rapports d’amitié, très chaleureux. Quand il a vu le film, il a compris que je ne m’étais pas moqué de lui. Il s’agissait bien de son reflet. Avant de le lui montrer, je lui ai dit : « Tu n’es pas le roi d’Espagne et je ne suis pas Vélasquez, mais c’est pas mal quand même. »

Spectatrice : Bartabas est très pudique. Y a-t-il des éléments qu’il n’a pas voulu que vous filmiez ou que vous laissiez dans votre film ? Ou avait-il une entière confiance dans le travail que vous construisiez ?

A. C. : Je le crois assez malin pour ne pas m’avoir montré des choses qu’il détestait. Il s’est imposé une légère censure. Il ne s’est pas offert à tout vent à ma caméra. Comme tout était centré sur son travail, il n’avait rien à me cacher : je ne posais pas de questions indiscrètes. Je n’en avais pas besoin. On peut faire une description parfaite de son caractère en voyant ce film sans paroles.

Spectateur : Pouvez-vous nous parler du montage ? Comment le film et la durée du montage se sont-ils structurés ?

A. C. : Chaque séance d’entraînement étant pratiquement filmée dans sa continuité, la structure du film consistait à distinguer les bonnes séances des mauvaises. Les deux-tiers des images tombaient au panier car je ne pouvais pas mélanger ces séances. Bartabas porte chaque fois un costume différent. Tout commence par un moment de mise en route un peu laborieux. Au fil des séances, Bartabas se dit : « Je peux montrer le résultat à plus d’un spectateur ». Le spectateur étant moi. Cela signifiait qu’il se sentait prêt à monter sur scène. De mon côté, j’attendais que quelques incidents surviennent pour nourrir la narration. Le Caravage est tombé malade deux fois. C’était parfait, je l’ai remercié ! Si le cheval n’avait pas eu ces deux maladies, il n’y aurait peut-être pas eu de film parce que l’ensemble aurait manqué d’aération. Le plan du début est l’un des plus récents. J’étais allé rendre visite au Caravage 10 jours avant le mixage. J’ai choisi un des tout derniers plans pour ouvrir mon film. À mon avis, personne ne remarquera que ce plan a été tourné dix ans après tous les autres !

Spectateur : Avec qui avez-vous travaillé pour le montage ?

A. C. : Je suis de la vieille école : je ne me sers pas des ordinateurs pour le montage. J’ai très longtemps travaillé avec Françoise Widhoff, ma compagne. Elle a appris à manipuler l’ordinateur, mais sur le tard. Pour Le Caravage, je suis tombé sur un type qui est né avec. Vous ne pouvez pas savoir ce que c’est ! J’ai connu l’époque de la pellicule : il fallait la couper, chercher le raccord, faire des collures… C’était l’enfer. Là, c’est d’une légèreté magique. Voilà au moins un outil qui n‘est pas destructeur. Quand j’ai commencé, les caméras coûtaient une fortune et faisaient la taille d’un frigidaire. Et maintenant, elles coûtent très peu cher, elles sont très pointues et tiennent dans la main. Et ça a traversé ma vie, donc ça a changé complètement, petit à petit ma façon de filmer.

L’Insoumis (Alain Cavalier, 1964) / Le Caravage.

Y. R. : J’ai entendu Jean-Pierre Beauviala, le grand inventeur de caméras, l’inventeur de la caméra Aaton, dire que bientôt les caméras seraient microscopiques. Avant cette rencontre, nous parlions de Holy motors (2012) de Leos Carax. Denis Lavant se plaint de la petitesse des caméras, il dit que les machines ont disparu et avec elles la magie du cinéma. Il y a beaucoup de nostalgie, dans ce plan. Cela vous évoque quoi ?

A. C. : J’ai honte, mais je pense que toutes ces caméras, tous ces scénarios, ces metteurs en scène, ces partenaires braqués sur quelques personnes élues on ne sait pas comment… c’est très bien que ça existe, mais je trouve cela complètement farfelu. Quand je vois une actrice jouer le trio de Ravel et dire qu’elle a passé 3 mois avec un vrai violoniste pour jouer réellement… S’il y a un violoniste dans la salle, il meurt d’une crise cardiaque. Certes, c’est merveilleux de faire semblant. L’acteur fait semblant ; nous faisons tous un peu semblant. Mais quand il n’y a pas de semblant, je trouve ça plus fort. Je préfère le plan qu’a réalisé Abraham Zapruder sur Kennedy à des films où l’on tue, où il y a de l’hémoglobine, où l’on vous fait croire que l’on meurt. Ça n’a pas de réalité pour moi. Tout d’un coup, un plan remet les pendules à l’heure.

C’est une idée qui ne concerne que moi. C’est pour cela que je suis ravi de filmer un type comme Bartabas qui est une star dans sa discipline, qui fait des choses que personne ne fait et qui les fait très bien. Tout l’inverse d’un acteur qui ferait semblant de savoir faire du pain pour incarner un boulanger. Dans Pater, j’ai filmé un vrai boulanger qui m’a fait découvrir que lorsqu’il sortait ses baguettes du four, elles chantaient. Vincent Lindon se penche et il entend : « pchhhht ». Là, j’étais ravi.

J’ai beaucoup appris d’un sculpteur qui s’appelle Giacometti. On ne peut pas dire que ses statues soient « ressemblantes ». Son obsession, c’est qu’elles ressemblent à ce qu’il voit dans la réalité. Ce soir, j‘ai repéré dans la salle quelques visages que je trouve intéressants à filmer. Je ne perds pas mon temps ! Je ne les filmerai pas mais je les ai filmés dans ma tête. Un cinéaste, le matin, il cadre dès le réveil. C’est normal, c’est son métier. Là, j’ai un plan d’ensemble [sur la salle à fleur] qui n’est pas mal. Je zoome sur certains visages. Lorsque je rêve, ce sont des films. Comme je fais des films qui ne coûtent pas cher, je rêve de films qui coûtent très chers. Je cours dans des gares, je suis poursuivi, il y a une foule de figurants ! C’est une contradiction qu’il faudrait peut-être que j’étudie.

Spectateur : Vous avez réalisé Lieux Saints (2007), un film sur les toilettes. Comment avez-vous eu cette idée ?

A. C. : Ce n’est pas exactement le sujet. Un jour, j’ai rencontré un type d’Arte, Luciano Rigolini. Son émission passait à minuit et s’appelait La Lucarne. Il m’a demandé si j’avais une œuvre à lui proposer. L’idée de passer à minuit sur Arte me convenait totalement. Mais à l’époque, je n’avais pas grand-chose en réserve. Au cours d’un déjeuner, je lui explique que, depuis plus de 15 ans, chaque fois que je vais dans « un chiotte », je le filme. J’en avais des centaines. Je lui ai proposé de partir de là pour, peut-être, construire quelque chose. Son visage rebondi s’est illuminé de bonheur. Je suis allé chercher tout cela dans mes archives. J’ai ressorti quelques descriptions de toilettes que je trouvais pas mal et nous avons construit un film que j’ai, évidemment, intitulé Lieux Saints. Je peinais à trouver la fin du film ; il faut finir, je ne pouvais pas abandonner les spectateurs comme ça, les laisser attendre la prochaine toilette. Ça ne se fait pas. Et puis ma mère est morte. En descendant dans les toilettes du café où j’ai mes habitudes, j’ai vu une sorte de soleil. Alors j’ai parlé de la mort de ma mère. Le film se termine là-dessus. J’ai fait une oraison funèbre à Claude Sautet, mon grand copain, dans une toilette et je crois bien l’avoir intégrée dans Le Filmeur (2004). Je trouve que ce sont des lieux absolument magnifiques et cinématographiquement imbattables. Le film est disponible en VOD.

L’Insoumis est un film qui a complètement disparu. Il n’y a pas d’édition DVD. J’ai essayé d’appeler le distributeur, la Metro-Goldwyn-Mayer. Je ne voulais pas aller aux États-Unis pour négocier ces droits. Et un ami m’a appelé en me disant qu’il l’avait vu sur Internet. Cela veut dire que quelqu’un l’avait piraté et mis en ligne. C’est formidable ! En deux jours, vous pouvez voir Le Caravage et Alain Delon, comme ça vous verrez le rapport.

La seule évolution intéressante du point de vue matériel pour les cinéastes, c’est que filmer soi-même est un acte physique. Avant, il y avait des gens qui filmaient à notre place. Vous arriviez avec vos gants blancs et vous étiez un peu comme un chef de chantier. Vous parliez aux acteurs, au cameraman, au décorateur… Maintenant, vous êtes seul avec votre outil de travail, votre instrument. Ce n’est pas un piano ou un violon, mais c’est quand même un instrument. Un instrument pour raconter quelque chose, pour communiquer avec les autres et se découvrir soi-même. C’est un instrument formidable. Avant, c’était l’outil de travail d’une équipe et de spécialiste. C’est une révolution quasi physiologique : on travaille avec notre corps et nos pieds sont les pieds de la caméra. On ne filme pas de la même façon, ni les mêmes personnes. Et dans un contexte économique beaucoup plus libre.

Y. R. : Aujourd’hui, vous ne filmez plus Alain Delon mais Le Caravage.

A. C. : C’est une évolution. J’en suis ravi.