Alors que Harrison Ford est à l’affiche du nouvel opus de la saga Star Wars, projeté sur les écrans du Café à partir du 30 décembre, Jean-Marie Samocki revient sur le parcours de l’acteur, depuis les années 1970 jusqu’à nos jours.

1. Pourquoi l’âge de Harrison Ford est un problème pour Indiana Jones 4 et pourquoi il l’est beaucoup moins pour Star Wars 7.

Lorsque Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal est sorti en 2008, il a suscité plusieurs polémiques, en fait absolument inhérentes à son projet. Elles aboutissaient toutes à ce constat : Harrison Ford est trop vieux pour le rôle. Il avait 66 ans. Pourtant, imaginer qu’il ne puisse pas participer à ce projet était impossible, puisque son visage est indissociable du personnage. Son corps en a fait une icône populaire mondiale. Finalement la série des Indiana Jones est une co-création à de multiples niveaux qui doit autant à la production de George Lucas, à la mise en scène de Steven Spielberg qu’à l’empathie exceptionnelle qu’a su recréer au fil des épisodes Harrison Ford.

Le problème n’est cependant pas tant lié à la vieillesse de Ford qu’à cette caractéristique étrange du personnage d’Indiana Jones, pris dans des tenailles temporelles. Son âge n’est pas connu, mais, incarné par Ford, il est à la fois trop jeune et trop vieux : l’acteur l’interprète pour la première fois alors qu’il a 39 ans, en 1981, sans jamais lui donner un physique de jeune premier. En fait, c’est comme s’il n’avait pas d’âge : il serait une fois pour toutes sorti de l’enfance par son apparence mais les actions qu’il entreprend le ramènent sans cesse dans ce territoire du temps où chaque geste lui rend une juvénilité, une naïveté presque absolues. C’était sans doute cela une icône populaire au début des années Quatre-vingts : l’utopie d’un corps et d’un âge qui ne coïncident pas et qui, par ce décalage, offrent un miroir déformant aux enfants qui veulent grandir plus vite et aux adultes qui veulent rajeunir l’espace d’un instant. Steven Spielberg a su créer par sa mise en scène une silhouette et une évidence du trait propre au dessin. Harrison Ford lui donne un génie d’interprétation qui combine l’humour et la vivacité, l’invention burlesque et la rapidité du coup. Il est celui qui court et celui qui tombe, soit deux usages du corps qu’il sait à merveille synthétiser et qui fait la jonction entre la comédie classique et les exigences du rythme de l’action.

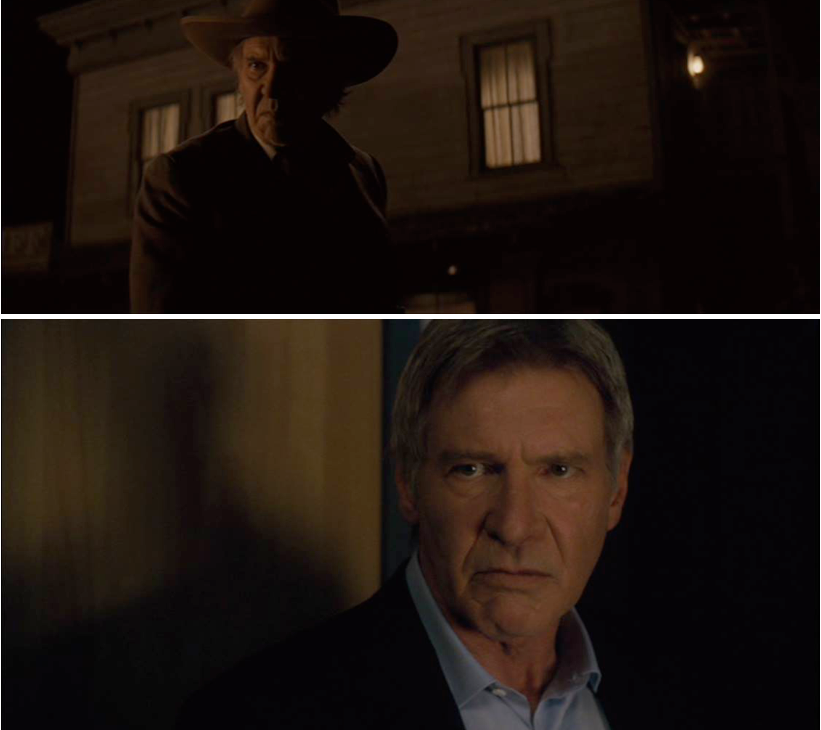

Le premier plan du dernier Indiana Jones est éloquent : le chapeau tombe, une silhouette le ramasse pour le mettre sur sa tête, le visage de Ford est devancé par l’accessoire qui le fait naître à l’image. Le spectateur reconnaît le personnage qu’il avait vu pour la première fois 27 ans plus tôt, et la joie des retrouvailles accompagne immédiatement ce constat amusé : il a vieilli. Dans ce plan, pourtant, le vieillissement est encore difficile à percevoir. C’est plus tard que l’acteur donne l’impression de faire son âge, moins à cause de son visage que de son buste, de son torse musclé et droit qui contraste avec le ventre, légèrement rebondi, qui épaissit cette silhouette. Le plan de torse nu, qui signait dans les années Quatre-vingts les films de Ford presque aussi sûrement que ceux de Tom Cruise, paraît ici curieux.

Là où le travail de la silhouette déréalise le personnage, le corps raconte une histoire que le récit aurait voulu gommer. Ce n’est pas faute pourtant de l’avoir pris en compte dans le récit : ce Jones-là passe son temps à dire qu’il est vieux, que les temps ont changé, mais le film ne l’écoute pas. Pis : plus il avance, plus les codes qu’il emprunte semblent remonter à des époques anciennes. Le film commence (ou presque) par des citations cinéphiliques liées aux années Cinquante via Marlon Brando et la science-fiction de cette décennie et se termine comme une comédie de remariage des années Trente ou Quarante. Le film se joue sur trois niveaux (l’accélération du récit, le retour en arrière des codes narratifs, le corps réel de l’acteur) qui ne se croisent jamais vraiment et ne s’allient pas.

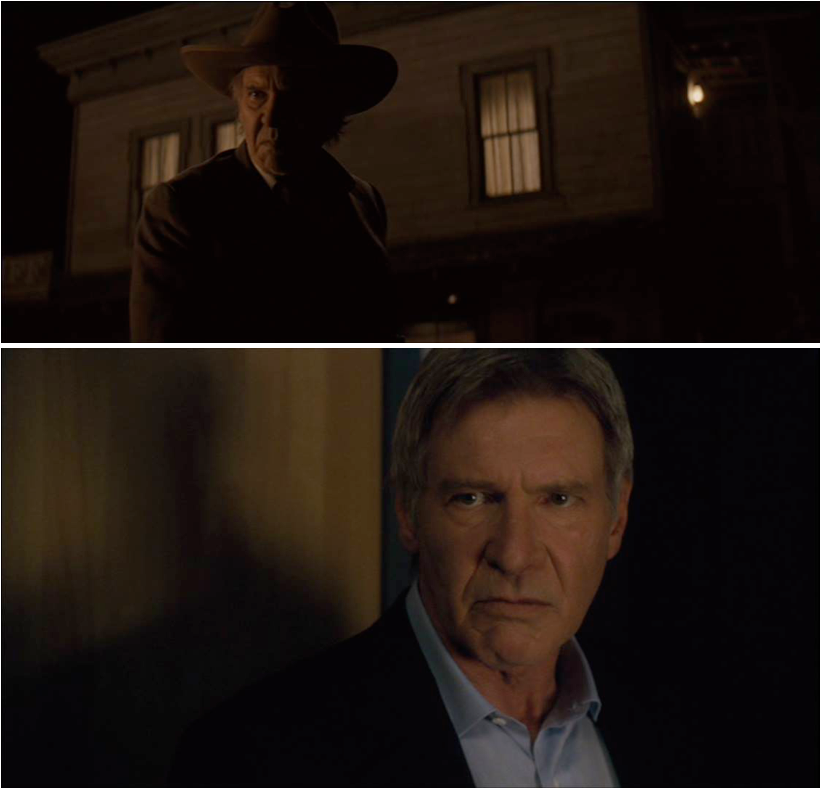

Or, dans l’épisode VII de la saga Star Wars, Le Réveil de la force, en ce qui concerne Harrison Ford, l’alliance fonctionne parfaitement : signe sans doute de l’intelligence de conception que possède J.J. Abrams. Le visage, posé sur un cou à la peau fripée, est plus amaigri ; la teinte des cheveux est plus délavée que blanchie ; la posture du corps est voûtée, parfois même trop abaissée. Le vieillissement est totalement assumé et cela fonctionne. Il n’y a que six ans entre le dernier Indiana Jones et le dernier Star Wars, mais en six ans, ce n’est pas tant l’acteur qui a vieilli plus rapidement que l’industrie hollywoodienne qui montre sa compréhension de ce que peut devenir une histoire infinie. Quand Spielberg décline son histoire en repassant par le point zéro pour tout effacer sur ses traces, Abrams revient sur ses pas pour inventer un recommencement. C’est la différence entre le geste du palimpseste et celui de la transmission – ou, pour le dire autrement, entre le mouvement du Même qui recherche la négation et celui de l’Autre qui insiste sur des transformations et des passages de relais. C’est ce qui sépare la première phrase prononcée par le Jones vieillissant (« Je suis toujours jeune ») de celle du Han Solo vieux (« Nous sommes à la maison »).

Frantic (Roman Polanski, 1988).

2. L’homme sans âge ou l’acteur déjà vieux.

Nous sommes à la maison : la phrase fonctionne à deux niveaux et elle est typique de ces jeux de clins d’œil propres aux stars internationales qui savent construire leur image, en la désignant en tant que telle au spectateur. Ces stars la déposent au sein du plan comme on dépose un sceptre ou comme on démet un roi. Le plan relie alors dans un anneau symbolique les vies rêvées du personnage, les souvenirs enamourés du spectateur et ce corps réel de l’acteur dont la mesure est précisément son vieillissement.

Harrison Ford possède une autre caractéristique, qui lui est plutôt propre : pendant longtemps, le spectateur ne l’a pas vu vieillir et son corps s’est développé dans une suspension de temps où il était vieux et sans âge, comme s’il avait eu 45 ans pendant vingt ans. Cela vient évidemment du fait qu’il a commencé tard, passant presque instantanément du statut d’acteur secondaire (dans Conversation secrète de Coppola, en 1974) à celui de star planétaire (avec le Star Wars de 1977). Il avait alors, chez Lucas, 35 ans. Ce n’est pas le seul dans ce cas-là : Clint Eastwood, né en 1930 et qui n’a que douze ans de plus que Ford, a joué son premier film avec Sergio Leone en 1964 pour exploser dans Le bon, la brute et le truand en 1966, à l’âge de 36 ans. Il y a cependant une différence de taille : Eastwood a su se filmer lui-même (ce que Ford n’a jamais essayé de faire) et en a profité pour faire du vieillissement le sujet explicite de ses films. Le jeu d’Eastwood porte les marques de la dégradation, du rappel de l’ancien et de son renouvellement impossible, du temps comme épreuve et comme réalité. La force hollywoodienne de Ford dans les années Quatre-vingt-dix, qui en fit l’acteur le mieux payé de son temps (avec des salaires dépassant la vingtaine de millions de dollars), c’est d’avoir su suspendre ce vieillissement, pour incarner une maturité arrêtée, emblématique, figée et charismatique.

Ford y est absolument remarquable en portant à bout deux marques de fabrique : l’ambiguïté et la mono-expressivité.

Le meilleur exemple de ce qui est très certainement une stratégie est peut-être aussi un point de rupture dans sa carrière : K-19 : le piège des profondeurs de Kathryn Bigelow, en 2002. Il y incarne un commandant soviétique qui doit faire face à une fissure nucléaire au cœur de son sous-marin. Les valeurs morales sont omniprésentes : dévotion, abnégation, professionnalisme qui tend à l’héroïsme, dureté qui n’est que l’autre nom de l’attachement à une cause supérieure. Ford y incarne une autorité intransigeante, fermée sur elle-même mais qui saura à la fin se transformer pour une cause plus forte que l’unité abstraite de la patrie : la communauté des hommes sous la forme de la reconnaissance, de la dette et de la prière. Ford y est absolument remarquable en portant à bout deux marques de fabrique : l’ambiguïté et la mono-expressivité. Ce sont deux marques de jeu qui découlent de ce visage de l’autre côté du temps, d’une masculinité marmoréenne, belle comme une médaille antique. Ce sont aussi deux témoignages de son héritage d’acteur classique.

L’ambiguïté est très fréquente chez lui. Présumé Innocent de Pakula, en 1990, était construit sur le fait qu’il était impossible jusqu’à la fin de déchiffrer son regard, tant il pouvait paraître opaque. Sa fébrilité contenue, qui éclate dans des micro-détails du visage, pouvait être interprétée du côté de l’innocence comme de la culpabilité. Ce n’est pas qu’il joue l’innocence comme une culpabilité, ou inversement, c’est qu’il cherche une expression suffisamment souple pour modeler son jeu, mais aussi assez rigide pour que l’absence de morale puisse être néanmoins possible. On le retrouve dans L’ombre d’un soupçon de Sidney Pollack et surtout dans Apparences de Robert Zemeckis, en 2000. Tout son jeu dans ces films est fondé sur une ligne de crête entre le sourire et la crispation, le dévoilement et la dissimulation, le passage entre l’antipathie et la sympathie. Il conjugue ici l’imperturbabilité et l’impénétrabilité.

Il s’agit d’être un peu trop lisse en en faisant toujours un peu moins au niveau du visage. Ford est celui qui a expérimenté, jusque dans une forme d’ingratitude plastique, les limites du sous-jeu dans l’expressivité du visage. Le regard doit être vidé et non vide, de sorte que l’épuisement du personnage puisse toujours revenir dans le film comme un signe de duplicité.

Cowboys et aliens (Jon Favreau, 2011) / Mesures exceptionnelles (Tom Vaughan, 2010).

Il a trouvé cette expression dans le rictus, la colère rentrée, le regard fermé que la haine vient toujours éclairer. Il est étonnant de voir qu’elle est constamment présente dans ses films. Même dans l’épisode VII, elle resurgit lorsque Han Solo est coincé par deux bandes rivales et qu’il pense qu’il ne pourra pas s’échapper. Alors Ford donne ce regard haineux, dévoré par la pulsion basse et qu’aucun coup n’accompagne. Ce n’est pas de la colère, c’est à peine un sentiment de vengeance, c’est une négation de l’Autre par une agressivité libérée soudainement sans qu’elle paraisse contrainte ni même contenue. Parfois elle justifie un instinct de survie et un ressentiment que le spectateur peut partager : lorsqu’il se bat contre le manchot ou contre celui qui l’a trahi, dans Le fugitif, en 1993, cette haine explose périodiquement et Ford laisse son jeu (les yeux et la façon dont il lutte et frappe) devenir le destin de ce regard de haine. Il en est de même dans Ennemis rapprochés, en 1997 : c’est ainsi qu’il regarde son coéquipier pour lui reprocher de ne pas avoir agi moralement et d’avoir mis sa propre probité à l’épreuve. Ford trahit pour le bien, mais avec haine. Il retrouve ce jeu face à des dirigeants d’entreprise pharmaceutique dans Mesures exceptionnelles, en 2010 : c’est la haine du scientifique idéaliste face à l’hyper-libéralisme économique.

Il s’inscrit alors dans la lignée d’acteurs classiques comme Lee Marvin et surtout Sean Connery, eux aussi déjà vieux très tôt et dont la vieillesse a ouvert la possibilité de développer des formes de violence et de connivence paradoxales. De Marvin, il a la brutalité sans avoir pour autant la violence du surgissement du geste. Ford frappe, mais n’a pas le sadisme d’une jouissance gratuite, bestiale, presque privée. Marvin surgit en frappant. Ford ne surgit pas, c’est l’absence d’expressivité qui vire à la haine, comme subrepticement. De Connery, il a l’élégance presque anglo-saxonne, la facilité de passer de l’humour à la violence sans que celle-ci se retourne contre le personnage, une forme de cabotinage qui prend appui sur une gestion claire des moments de sous-jeu (par le visage) et de sur-jeu (par le corps : Ford respire souvent trop vite, se bat avec trop de gestes, comme dans les Indiana Jones ou dans Blade Runner). Mais il n’a pas la suffisance que donnent à Connery la taille haute, les épaules très larges et le regard sans cesse ironique.

Ford possède une forme de ridicule burlesque qui lui permet d’exceller aussi dans la comédie (Working Girl face à Melanie Griffith, Morning Glory devant Rachel McAdams). C’est son côté Cary Grant : le seul à avoir su l’exploiter de façon convaincante a été Zemeckis dans Apparences, où il associe le Grant de Soupçons à celui de La Mort aux trousses (Le Fugitif est une variation sur La Mort aux trousses, sans la part sombre de Soupçons ; Présumé innocent en forme l’exact opposé). C’est pour cela que son meilleur rôle a sans doute été Frantic, en 1988. Roman Polanski l’a confronté à l’absence, à la disparition et l’a conduit peut-être pour la seule fois de sa carrière vers le vacillement, le débordement, le décalage perpétuel pour lui donner une stature tragique. Il utilise l’élégance et la solidité de sa stature pour la fissurer, la faire lentement imploser et surtout la confronter à l’étranger, à l’ailleurs, à la solitude. Mais tous ces rôles ont un point commun : la maturité de l’homme protecteur et autoritaire n’est pas un âge, elle refuse la datation, c’est la sculpture d’une masculinité hors temps.

3. L’utopie de l’acteur de western.

Pour schématiser, on peut distinguer deux grands types de rôles fordiens : ceux où il pourrait tuer sa femme et ceux où il sauve le monde. Cela correspond sans doute à ses deux derniers grands rôles : Apparences et K-19 : le piège des profondeurs. Depuis, les films sont inégaux, le meilleur étant de très loin Droit de passage, qui offre un éclairage didactique mais passionnant de la manière dont un cinéma engagé à gauche peut encore exister dans un système hollywoodien pour filmer l’immigration, la frontière, le mensonge et l’identité américaine. Tous posent pourtant la même question : que peut devenir un acteur comme Ford lorsque l’âge se montre sur le visage et dans le corps ? Lui qui courait au point d’avoir construit l’une des images iconiques de la course (dans tous les Indiana Jones et même dans Le fugitif) ne court plus qu’en ahanant lourdement. Le motif est repris pour asséner encore l’épuisement d’un corps qui n’a plus que la parole et le regard pour se défendre. Dans Mesures exceptionnelles, il n’arrive pas à courir plus vite qu’une invalide en fauteuil électrique. Dans l’épisode VII, les sinuosités étranges de sa course, en un unique plan à bord du Faucon Millenium, semblent montrer sa difficulté à se mouvoir, à jaillir comme à tenir la durée du plan. 42 de Brian Helgeland : il invente un personnage de président de club de baseball étrange, le corps de Winston Churchill avec le visage de Popeye. Il ne marche plus, il est filmé en plan taille, alourdi et pétrifié, exilé dans un corps trop graisseux, ne se libérant que par les grimaces et l’invention faciale, pratiquement à contre-courant de toutes ses habitudes de jeu. Ce visage qui savait si bien s’immobiliser devient imprévisible, grimaçant, fou. C’est cette part de liberté qui ressort brutalement lorsque Ford, il y a quelques jours, renvoie Donald Trump à sa démagogie : Ford regarde la caméra de la journaliste et les yeux s’agrandissent, la bouche se tord, la voix devient bizarre, comme un ivrogne qui essaie de parler lentement.

Le vieillissement correspond pour lui à une remise en forme de son jeu de l’autorité. Il n’est plus le corps qui reste, il est celui qui part, qui quitte le plan, qui sort du champ alors qu’il n’y est même plus installé. Dans Mesures exceptionnelles, la rencontre avec le personnage joué par Brendan Fraser est sans cesse différée : par trois fois les corps se frôlent et ne se voient pas et même dans le dernier plan du film, qui signe la victoire du personnage de Ford, il dédaigne une posture immémoriale ou héroïque. Il se contente de claquer la portière de sa voiture et de sortir encore une fois du cadre. Il reconduit le même jeu dans Morning Glory où il joue un journaliste d’investigation condamné à présenter les informations matinales. Il ne reste pas en place pour mieux distancer ou quitter son partenaire de jeu, qu’il soit un homme ou une femme. Il n’est plus l’autorité invincible, il n’est que le génie déplacé et atrabilaire. Le raidissement du visage s’accompagne d’un déséquilibre permanent de la bouche, méchante et de travers. Il n’est plus qu’un acariâtre bougon, à la Gran Torino (sans la sublimation par le martyre). Il n’est pas alors très étonnant de voir circuler sur la Toile ce photomontage amusant où le visage de Ford est divisé en deux, une partie sourit pendant que l’autre est plus sombre, avec cette légende : « Ford est le seul à pouvoir être heureux et triste en même temps ».

Cela le rend passionnant. Abrams comprend parfaitement cette attitude et l’assimile comme une donnée fondamentale du dernier Ford. « Plus tôt on part, plus tôt on revient », formule Han Solo comme s’il commentait le nouveau mode de présence de Harrison Ford. Ou encore devant Leia Organa : « Je pars vite pour mieux te manquer ». Ford part vite pour mieux jouer seul, et ce rapport entre l’absence de transmission et la fuite dans le plan est fondamental.

Une caractéristique importante de Ford est de jouer sans son partenaire et de ne jamais essayer de le faire jouer. Pour que ça marche, il faut de très bons interprètes, ou des histoires solides dans lesquels il a un rôle épisodique, ce qui était plus rare. Face à Michelle Pfeiffer ou à Rachel McAdams, l’échange actoriel est toujours entretenu, parce que Ford se situant absolument hors d’atteinte des gestes du partenaire, l’actrice doit prendre en charge de façon subtile et variée l’essentiel de la scène. Le visage de Ford fonctionne comme un effet Koulechov à lui tout seul. Lorsque Pfeiffer fait passer de façon exceptionnelle les nuances de la folie, de l’inquiétude, de l’hystérie et de la détermination, et le plus souvent dans le même plan d’un regard à l’autre, l’imperturbabilité de Ford devient la forme même du paysage intime. Il est le garant de l’ancrage dans la réalité lorsque Pfeiffer devient un visage livide, une forme fantomatique, étrangère à elle-même. McAdams compose de bout en bout son personnage de productrice jeune et survoltée, intensifiant son jeu en basculant brutalement d’une émotion à une autre, ou d’une accélération à un surplace alors que Ford se contente de bougonner.

Ford joue seul, imitant de plus en plus John Wayne, donnant à ses rôles une teinte de western décalé.

Il joue seul, imitant de plus en plus John Wayne, donnant à ses rôles une teinte de western décalé. Pourtant il n’a jamais eu le narcissisme de la vulnérabilité de Wayne, qui adorait se vieillir et jouer la blessure, la faiblesse. C’est sa façon encore de s’appuyer sur un modèle classique et d’évoluer en faisant tendre son jeu vers une autre forme de cabotinage, en essayant d’allier le sous-jeu mono-expressif au sur-jeu comique. On en voyait les commencements dans Mesures exceptionnelles avec cette façon de mettre ses bottes sur la table en amorce de plan, puis une forme de prise en charge dans Morning Glory (l’homme au fusil, l’humour outrancier waynien). Cow-boys et envahisseurs donnait la définition du dernier Ford comme personnage de western, obligé de faire face à un adversaire alien. Face à Stallone dans Expendables 3, il est parfait, parodiant en quelques secondes les rôles qu’il a joués en les amenant du côté de l’antipathie. Face au visage incroyable de Stallone, symbole de la refonte du visage vieux, il affirme fièrement sa cicatrice au menton et la calcification de ses mâchoires. Il n’a pas besoin de mise en scène, comme Wayne dans les mauvais films de sa fin de carrière, réalisés par Andrew V. McLaglen.

L’épisode VII est la consécration de cette transformation : démarche voûtée, toujours légèrement de biais, appui systématique sur le bassin, ceinture de revolver sur blouson de cuir de baroudeur, le sourire de travers et sarcastique, l’attitude vieillie mais toujours forcément dominatrice. Jouer John Wayne, c’est exister comme une résurgence classique au sein de l’industrie hollywoodienne, c’est imposer une connivence fondée sur le passage du temps, c’est aussi obliger le spectateur à le regarder attentivement comme un corps plastique qui accepte l’altérité plus qu’il ne le refuse. C’est d’ailleurs étonnant que ce soit dans ce film qu’on voit le mieux les cicatrices de Harrison Ford, au centre du plan comme Ford est au cœur du film. C’est aussi le premier film consacré à la mort de Ford comme motif, destin et événement narratif. Il prend en charge, comme personnage et comme incarnation, cette mortalité que les engendrements narratifs successifs cherchent à évincer. Le film est un très beau commentaire de « ce qui reste » de Ford, c’est peut-être même sa seule qualité : il part de la dimension nostalgique du retour de l’acteur dans la saga, développe sa bougonnerie et sa sensibilité pour creuser autrement sa mono-expressivité, essayer de le séparer de ce qu’il a pu jouer.

Abrams exploite surtout les formes de sa présence. Ford n’a pas à apparaître longtemps à l’écran et il excelle à laisser un autre acteur prendre l’ascendant sur le récit sans jamais jouer vraiment avec lui : il est séparé de Tommy Lee Jones dans le Fugitif, de Brad Pitt dans Ennemis rapprochés, de Michelle Pfeiffer dans Apparences, de Ray Liotta dans Droit de passage et même, souvent, de Brendan Fraser dans Mesures exceptionnelles. Son jeu est valorisé par le montage parallèle. En outre, ses personnages échouent à transmettre quoi que ce soit. Il n’a pas le bon fils dans Cow-boys et envahisseurs, et Daniel Craig n’en veut pas comme père de substitution. Dans Adaline, il oublie son fils pour être séduit par la fiancée de celui-ci. Il refuse la situation de filiation et l’épisode VII utilise à plein cette caractéristique. Ford joue seul, refusant dans le plan quiconque peut s’approcher de lui. Il joue la mort du classicisme et se complaît à incarner son obsolescence caricaturale.

4. La femme et le cactus.

L’émotion est dès lors une donnée que son jeu dénie. Il est émouvant par les projections nombreuses que le spectateur fabrique bien plus que par son jeu propre. La mise en scène valorise alors par le montage une dimension dont son jeu fait l’économie. Pourtant cette fin de carrière comporte trois moments magnifiques qui ouvrent son vieillissement sur autre chose que sur l’évolution d’une méthode ou sur l’irruption d’une altération qui avait été combattue ou mise à distance.

Le premier exemple va devenir un stéréotype ou un cas emblématique du jeu fordien : il s’agit évidemment de la mort de Han Solo et de sa très longue marche vers Kylo Ren. On retrouve le champ-contrechamp qui est tellement découpé qu’il ressemblerait presque à un montage parallèle de deux situations antithétiques et presque contradictoires. La sensualité féminine du visage d’Adam Driver renvoie Ford aux rivages de la mono-expressivité hiératique mais ici funèbre. Le rapprochement avec le fils est un lamento que le sous-jeu vidé de tout pathos arrive à fixer. Ford ne fait quasiment plus rien. Il règle un pas et immobilise son visage vers l’absence de signification.

Cette figure de face-à-face, Ford l’avait pourtant déjà inventée. Sa prestation dans Droit de passage est étonnante car pour la première fois, il teinte son regard de la mélancolie d’une rencontre avortée. Tout son jeu porte le poids d’un regard loupé, d’un rictus d’impuissance qui n’est plus celui de la haine, d’un entre-deux moral (dénoncer ou sauver) qui correspond à une incertitude de jeu, à une faiblesse de regard, à une lente disparition du film. C’est une mélancolie presque eastwoodienne, dépossédée de son romantisme. Ford joue sans ses partenaires mais avec des fantômes invisibles. Il bouge comme si un personnage absent était pourtant là à le regarder. La séquence de retrouvailles dans Adaline poursuit cette idée. C’est la seule séquence du film où il apparaît : il retrouve son amour de jeunesse, à ceci près que lui a vieilli, porte un bouc blanc de très mauvais effet et qu’elle, interprétée par Blake Lively, n’a pas du tout changé. Il joue ici comme s’il était à côté de sa carrière, à côté du temps, écroulé dans un vieillissement intérieur, qui a fini par contaminer son apparence, sa voix plus hésitante, son regard presque humide et troublé.

Il reste alors un plan de cette fin de carrière, qui m’a longtemps troublé avant que j’en fasse la généalogie. Dans l’épisode VII, il retrouve Carrie Fisher dans une disposition en duel typique du western. Immédiatement se sont levées en moi des réminiscences fortes sans que je sache d’où elles venaient. Que se passe-t-il dans le cadre immobile lorsque Han Solo revoit celle qu’il avait vue 30 ans auparavant, et le spectateur avec lui ? Me revient alors en mémoire L’homme qui tua Liberty Valence, mais Wayne n’a jamais regardé Vera Miles ainsi. En revanche, lorsque son personnage est conduit vers la maison qu’avait jadis habitée Tom Doniphon (John Wayne), elle est pleine d’une nostalgie déchirante, du sentiment de l’irrémédiable et de ce qui aurait pu être. Miles regarde alors le cactus en fleurs qui prend sur lui cet impossible du temps vécu. Carrie Fisher, par la force du raccord, incarne aussi cet emblème. Un instant, en voyant Harrison Ford, je pense à John Ford.

Harrison Ford est un cactus.

Indiana Jones et le royaume du crâne de cristal (Steven Spielberg, 2008).