De l’animalisme ténu : quelques mots sur la convergence des luttes

– par Camille Brunel

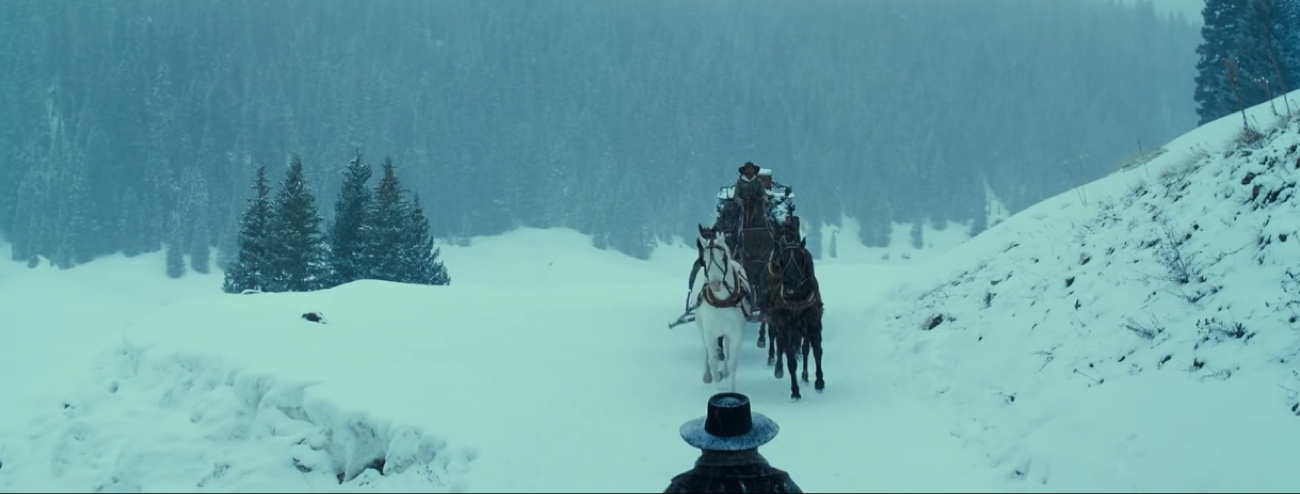

Les huit salopards, de Quentin Tarantino.

Voir les 2 photos

Cet article fait partie d’un cycle

Les Huit Salopards, de Quentin Tarantino (2016) – 167’

Star Wars Episode VII : Le Réveil de la Force, de JJ Abrams (2015) – 135’

Sortis à trois semaines d’écart, le septième épisode de la saga Star Wars et le huitième de la saga Tarantino ne se croisent pas seulement parce que chacun d’eux fait preuve d’une maîtrise millimétrée d’un genre (troisième film de science-fiction pour Abrams, troisième western pour Tarantino – en comptant Kill Bill) : ils empruntent, momentanément, des éléments de pensée animaliste pour faire progresser leurs personnages ou apporter quelque chose à la présentation de leur rapport au monde. Cet « antispécisme ténu » pourrait valoir à ces deux films d’être programmés deux soirs consécutifs : on y verrait d’autant mieux que la question animale peut désormais tenir du réflexe dans des films qui, a priori, sont loin d’en faire leur cause.

Depuis quelques années, Quentin Tarantino s’est engagé : dans Boulevard de la Mort, il raconte la vengeance de femmes sur leur persécuteur machiste ; dans Inglourious Basterds, l’assassinat d’Hitler par un commando de Juifs et dans Django Unchained, la revanche d’un Noir sur les esclavagistes. Femmes, Juifs, Noirs, tous passés au crible de la libération selon Tarantino, ont en commun d’avoir été les victimes de lois insultantes qui faisaient d’eux des objets ou des nuisibles. C’est le caractère légal de ces abominations qui intéresse QT, dont les héros sont tous plus ou moins experts dans l’art de tirer parti de l’administration pour assouvir leur vengeance et déguiser en justice leur « frontier justice », pour reprendre une expression des Huit Salopards. Femmes, Juifs, Noirs ont donc, à un moment ou à un autre de leur Histoire, vu éclore des mouvements de défense de leurs droits qui, dans les sociétés occidentales en tout cas, ont mené à la révision des lois et à la pénalisation des violences qui leur étaient faites.

Cette tendance à rapprocher les différents régimes d’oppression entre eux, la « convergence des luttes », ne manque pas de faire débat, à juste titre ; et c’est sans discuter de la pertinence rhétorique du concept que nous nous contenterons de voir dans quelle mesure ces luttes peuvent parfois même résonner avec le mouvement de libération animale. Plutôt que de détailler ici les modalités d’un parallèle qui peut surprendre, voire mettre mal à l’aise, on se contentera de renvoyer à l’essai consacré au bêtes d’élevage de Charles Patterson, Un éternel Treblinka (Calmann-Lévy, 2008) ou à la préface de la Libération Animale de Peter Singer (« Ce livre porte sur la tyrannie que les êtres humains exercent sur les autres animaux. Cette tyrannie a causé et continue à causer aujourd’hui une quantité de douleur et de souffrance qui n’a de comparable que celle que cause la tyrannie que les humains blancs exercèrent des siècles durant sur les humains noirs »). Pendant quelques mois, une belle rumeur circula d’ailleurs selon laquelle le prochain film de Tarantino serait un hommage aux films de monstres des années 50, où des animaux mutants prendraient leur revanche sur l’espèce humaine. Tarantino choisit toutefois de tourner un nouveau western : Les Huit Salopards.

Dans ce huis-clos opposant Nordistes et Sudistes après la Guerre de Sécession, opposant également une femme à un groupe d’hommes, les animaux ne sont pas légion. Ils sont treize, pour rester fidèle à la précision numérique chère à l’auteur. D’abord une poule, plumée par les aubergistes ; ainsi va la vie loin des supermarchés. Ensuite six chevaux, déjà installés dans une écurie, dont on ne voit que les échines à l’occasion d’un échange entre le chasseur de primes noir et le Mexicain ; enfin, et surtout, six autres chevaux : ceux qui acheminent jusqu’à l’auberge le chasseur de primes en question (Samuel Jackson, donc), la femme (Jennifer Jason Leigh), son bourreau moustachu (Kurt Russell), un sheriff raciste (Walton Goggins) et le cocher (James Parks). Ces six chevaux-là pourraient n’être que des chevaux de western, de ceux qu’on voit s’effondrer sous les cascadeurs dans les charges de cavalerie ou d’Indiens, ou dont on ne voit que les oreilles pointer dans le cadre quand la caméra filme ceux qui les montent. Ce n’est pourtant pas le cas.

Dans les deux premiers chapitres des Huit Salopards, qui se déroulent à l’intérieur de la diligence, plusieurs luttes de pouvoir se mettent en place simultanément : entre le Blanc et le Noir, lors de la rencontre de Marquis Warren et de John Ruth ; ainsi qu’entre l’homme et la femme (de façon assez littérale, puisque la femme, Daisy Domergue, est littéralement enchaînée à l’homme, qui dispose d’elle à sa guise). Tarantino s’amuse même à télescoper les haines lorsque Ruth interdit à Domergue de traiter Warren de nègre, que Daisy répond « on m’a traité de pire », et que Ruth admet : « je veux bien te croire ».

A l’intérieur de la diligence, seul John Ruth, le mâle blanc, a le pouvoir, puisque c’est lui qui a payé pour la diligence. Comme de juste, c’est le plus idiot des trois, les deux autres ayant appris à se frayer un chemin au travers de l’oppression par une violence et une intelligence redoublées. Mais à l’extérieur de la diligence, un autre rapport de force est en jeu aussi : celui du cocher sur les six chevaux.

Ceux-ci pourraient ne faire partie que du décorum, pourtant Tarantino signale méticuleusement qu’eux aussi participent de la métaphore. Cinq d’entre eux sont noirs et un seul – celui de tête, à l’avant, à droite – est blanc. Après un prologue où les paysages de montagnes sous la neige installent une opposition chromatique blanc/noir, préfiguration de l’affrontement entre racistes et affranchis à venir, la robe des chevaux ne saurait ici être un détail : elle poursuit la division du monde entre ces deux couleurs de peau. Soumis à l’autorité du cocher, cinq chevaux noirs, un blanc : la représentation pourrait être celle de la proportion des opprimés aux Etats-Unis à l’époque. A l’occasion d’un ralenti assez lyrique – le premier consacré par Tarantino à des animaux ? – les deux chevaux de tête (le blanc et le noir) sont isolés. Leur lutte paraît la même : chacun d’eux a les jambes qui s’enfoncent dans la neige et, le ralenti aidant, le spectateur se retrouve momentanément à leur place, c’est-à-dire à la place de ceux qui triment pour les autres, et pense : ils doivent avoir froid.

Détail supplémentaire, troublant : leur regard, à l’intérieur des œillères, est visible, complétant le mouvement de leur furtive individuation. Les yeux cachés par les œillères, dans les plans du début, ils n’étaient que des choses, statiques et sans âme, des esclaves ; mais le regard révélé lors du ralenti qui les voit marcher dans la neige fait apparaître deux personnes à la tête du cortège. Les plans interviennent peu après une anecdote qui parachève cet éclair animaliste : à l’intérieur de l’habitacle, Marquis Warren vient de raconter qu’il a dû tuer son cheval, et qu’il en a été fort triste, car ce cheval était son meilleur ami – « pour autant », conclut-il, « qu’un être humain puisse être ami avec un stupide cheval ». On connaît la précision de l’écriture tarantinienne. Dans la bouche de celui qui vient de se faire traiter de nuisible par un sheriff sudiste, la conclusion laisse retentir un écho grinçant. Le revenge-movie animaliste de Tarantino n’est peut-être pas qu’un mythe, après tout.

Star Wars 7 : Le Réveil de la force, de JJ Abrams.

Quant à l’animalisme de la saga Star Wars, il est aussi vieux que le premier braiement de Chewbacca, partenaire non-humain du personnage incarné par Harrison Ford dès le premier épisode sorti en 1977. En effet, la galaxie lointaine où se déroulent les films n’a pas été colonisée par une seule espèce, comme les Amériques le furent par une seule ethnie au XVIe siècle : l’histoire ne se passant à aucun moment sur Terre, le mot d’ « extra-terrestres » ne correspond d’ailleurs pas à la myriade d’individus non-humains que l’on rencontre partout (techniquement, Luke Skywalker est un extra-terrestre). On peut donc ne voir autour des acteurs que des « extra-humains » – autant dire des animaux.

Non seulement la galaxie de George Lucas voit pacifiquement coexister plusieurs systèmes planétaires entre eux, mais elle formule aussi l’utopie d’un monde où humains et animaux peuvent communiquer. Pas tous (il reste bien quelques monstres, de placides ruminants, des montures), disons : une grande partie. Les seuls à souhaiter l’extermination des animaux, dans les rangs desquels on ne compte strictement que des humains, sont les soldats de l’Empire (de 1977 à 1983) et ceux du Premier Ordre, dans l’Episode VII sorti en 2015. Eux rêvent de voir l’espèce humaine conquérir la galaxie : à l’inverse, parmi les rebelles, comme parmi les chevaliers Jedi des épisodes sortis entre 1999 et 2006, de nombreuses espèces sont représentées – à commencer par l’espèce de petit amphibien qu’est Maître Yoda.

Corollaire de cette capacité des humains à comprendre les langages extra-humains : les robots, extra-humains sentients eux aussi, accèdent aussi au statut tant convoité sur Terre de personnes non-humaines. Si, dans les planètes les moins civilisées, ils sont vendus comme esclaves, ceux-ci bénéficient d’une affection particulière de la part de leur « maître » – mot sans équivoque employé dans Le Réveil de la Force pour désigner Poe Dameron, un pilote, au petit droïde sphérique prénommé BB-8, qui baisse la tête et gémit en apprenant que son « maître » est peut-être mort. Ce nouvel opus se range d’emblée du côté de l’empathie à l’égard des plus faibles, et a fortiori des plus faibles non-humains, l’un des nombreux personnages principaux du film n’étant autre que ce BB-8. Coïncidence amusante, sa première apparition le voit rouler à toute vitesse et rejoindre un troupeau d’oies intergalactiques.

Comme chez Tarantino, les effluves antispécistes viennent accompagnées d’un parfum antisexiste et d’antiraciste. Si le « maître » de BB-8 est un homme blanc, ses « amis » sont Rey et Finn, soient une femme, et un Noir. Comme l’anecdote placée en tête de film de Marquis Warren soulignant son rapport à son cheval, Rey est elle aussi très tôt définie dans sa relation à ce petit droïde qu’elle ne connaît pas. Après l’avoir délivré des griffes d’un marchand qui avait l’intention de le démonter et de vendre ses pièces – marchand représenté de surcroît sur le dos d’un malheureux quadrupède caparaçonné – Rey renonce à vendre le droïde à son espèce d’employeur, après une hésitation qui la voit clairement se demander dans quelle mesure il serait moral ou non d’envoyer à la mort une créature certes non-humaine, mais douée d’une conscience et de sentiments. Rien que de très périphérique ici, et Abrams a certainement la tête ailleurs ; mais on ne peut s’empêcher de sourire, comme un peu plus tard, au moment de la rencontre entre Finn et Chewbacca : le premier, élevé chez les suprématistes spécistes du Premier Ordre, se demande ce que c’est que cette « chose ». Han Solo rétorque : « Fais attention, gamin… Cette « chose » peut te comprendre. » Et Chewbacca d’acquiescer.

Star Wars 7.