Manifestes de l’antispécisme (suite et fin)

– par Camille Brunel

Blackfish, de Gabriela Cowperthwaite (2013).

Cet article fait partie d’un cycle

Grizzly Man, de Werner Herzog (2005).

En 2005, Werner Herzog dresse dans Grizzly Man le portrait – plutôt à charge – d’un Américain venu passer 13 étés en Alaska aux côtés des grizzlys, avant d’être finalement tué puis dévoré par l’un d’eux. À l’instar de Noel Marshall dans Roar, Timothy Treadwell cherche à communiquer avec de grands prédateurs ; au contraire de Penny Patterson dans Koko, il cherche à apprendre lui-même le langage animal plutôt qu’à enseigner le sien.

Herzog et l’intégralité des intervenants du film ont beau avoir tendance à le prendre pour un fou, on constate que sa folie tient au danger dans lequel il se met bien plus qu’à sa perception des bêtes. S’il leur donne des prénoms et signifie à plusieurs reprises l’amour qu’il leur porte, il n’hypothèque jamais sa méfiance et sa certitude de l’agressivité extrême dont elles sont capables ; et le pilote d’hélicoptère affirmant que son passager prenait les ours pour des humains ne fait que se replier sur une perspective spéciste selon laquelle le grizzly est forcément anthropomorphisé dès lors qu’il n’est pas traité comme une menace.

La preuve la plus éclatante de la conscience qu’a Treadwell de l’animal est le nombre d’étés qu’il aura passé près des grizzlys sans le moindre problème : Herzog raconte avoir regardé des centaines d’heures de rushes filmés par Treadwell lui-même, sans jamais voir d’autre accident que celui qui lui sera fatal – et que l’on peut imputer à la présence exceptionnelle d’une jeune femme qui, elle, craignait les ours et les percevait comme des prédateurs. Herzog s’étonne qu’un comportement ouvert et amoureux à l’égard de la nature n’ait pas été immédiatement annulé par la violence qu’il s’attendait à y trouver, et persiste pourtant à voir dans l’histoire de ce « grizzly man » une incohérence, voire une monstruosité. Pourquoi le problème ne viendrait-il donc pas plutôt de lui ?

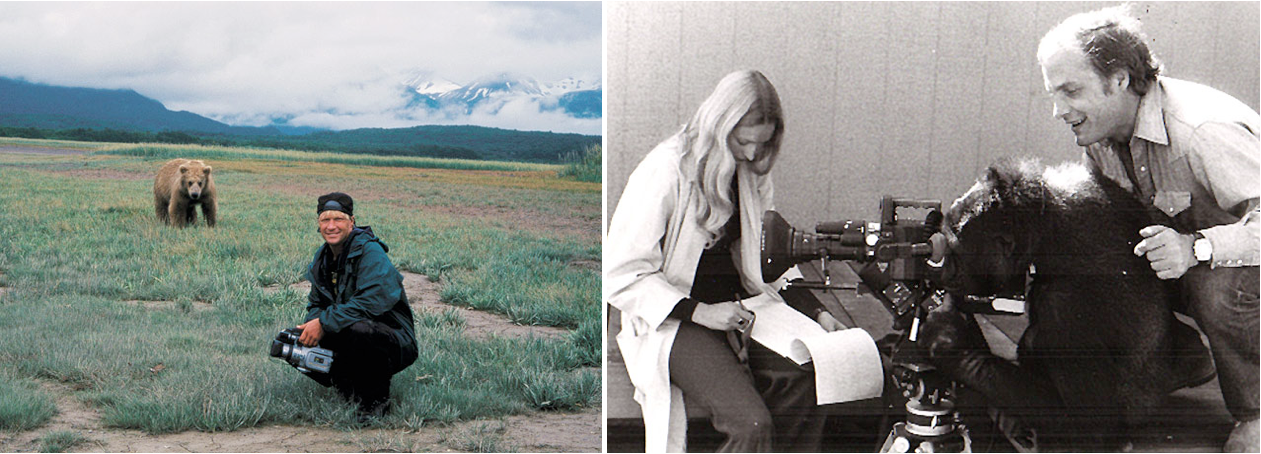

Grizzly man (Werner Herzog, 2006) / Francine ‘Penny’ Patterson, Koko et Barbet Schroeder sur le tournage de Koko.

Le cinéma construit généralement la monstruosité et le danger à partir d’animaux qui ne demandent qu’à être laissés en paix, ou du moins laissés avec leurs proies habituelles. Ici, le danger est réel, Treadwell ne le nie pas, à ceci près que les animaux ne sont pas agressifs : la frontière invisible vieille de 7000 ans, évoquée par un conservateur de musée, n’existe tout simplement pas. Elle n’est ni visible, ni tangible. Herzog révèle ainsi, malgré lui, qu’il n’existe aucune haine inhérente de l’animal pour l’humain – la pure existence des images contenues dans Grizzly Man, celles de Roar aussi, le prouvent. On pourrait objecter que Treadwell aura effectivement fini tué et mangé – mais au bout de 13 ans : combien de temps ont vécu les colons arrivés sur le Nouveau-Monde au XVIe siècle avant d’être eux aussi tués ? « I think they’ve been misunderstood », affirme Timothy, à l’instar de Penny Patterson et de Noel Marshall : les animaux sont de grands incompris.

À ce problème, Grizzly Man n’arrange rien, tant Herzog se range du côté des individus pour qui Treadwell, parce qu’il parle avec une voix d’enfant et dort avec une peluche, considère la faune comme une boîte à nounours – en dépit des rushes qui montrent qu’il ne lui viendrait jamais à l’idée de se comporter avec les grizzlys comme avec son teddy-bear, ce qu’avaient tenté à leurs dépens Marshall et Hedren dans Roar avec de grands félins, 20 ans plus tôt. Herzog le reconnaît d’ailleurs, lors d’un bouquet final incroyablement spéciste : il ne trouve dans les yeux des ours que « l’étourdissante indifférence de la nature », un « regard vide » dans lequel ne transparaît qu’un « vague intérêt pour la nourriture ». Herzog se moque des animaux et ne cherche qu’à les regarder au travers du filtre auquel il tient car il le définit en tant qu’Auteur. Pour lui, « le dénominateur commun de l’univers est le chaos, l’hostilité et le meurtre ». On comprend qu’il ait été fasciné par des centaines d’heures de rushes où un homme fréquentait des grizzlys sans se faire tuer.

Or une telle perception du monde est aussi erronée que son contraire, qui consiste à affirmer que le dénominateur commun de l’univers serait l’amour – ce que se garde bien d’affirmer Treadwell, qu’on voit très vite repousser une ourse un peu trop curieuse avec toute l’agressivité dont il est capable. Pour reprendre Marshall dans Roar, les animaux sont simplement capables du plus doux comme du plus violent (« It’s just like life : you get the funny with the tragic ; it’s just with them, you get the gentle and the ferocious too ! »). Treadwell est plus nuancé qu’Herzog : pourtant le premier passe pour un fou et le second, pour un analyste. Le personnage de l’aventurier est peut-être moins ambigu qu’il en a l’air. Qu’il soit misanthrope, soit. Bipolaire, la chose est quasiment certaine. Mais c’est lui faire injure que d’affirmer qu’il est sérieux lorsqu’il affirme en riant que les ours sont ses semblables. Il ne fait alors que mettre des mots sur la sympathie animale éprouvée pour ses voisins, conscient du fait d’employer un langage qui n’est pas le leur. Herzog, lui, se range plutôt du côté de ce spécialiste zoologiste affirmant que tuer des grizzlys équivaut à les « récolter » : encore une fois, pourquoi celui qui considère les ours comme des plantes susceptibles d’être récoltées les connaîtrait-il mieux que celui qui les regarde comme des personnes ?

Herzog ne manque pas de s’émerveiller, lui aussi, devant la cinégénie du bonheur que permet la rencontre d’une caméra et d’un animal sauvage daignant s’en approcher. Pour lui cependant, il n’est alors question que de la « magie du cinéma » : pourquoi se refuser à parler de « magie des animaux » ? Ne sont-ils pas responsables, eux aussi, des scènes capturées ? Marshall et Hedren, eux, s’empressaient de reconnaître la responsabilité des bêtes dans l’existence de leur film, au point de les créditer au générique. Si leur film s’achevait en hymne à l’amour, à l’extrême inverse de celui de Herzog, il n’est certainement pas fortuit que celui qui ne voit dans la nature qu’un réservoir de violence incidemment pacifique se soit refusé à reconnaître aux animaux la responsabilité d’un peu de beauté dans le monde – et dans Grizzly Man.

Blackfish, de Gabriela Cowperthwaite (2013).

Le conflit opposant spécisme et antispécisme, s’il est latent chez Herzog, se trouve au cœur de Blackfish, documentaire de Gabriela Cowperthwaite sur la captivité des orques dans les parcs d’attraction, basé sur l’accident qui frappa le SeaWorld d’Orlando en 2010 lorsque Tilikum, orque capturée à l’état sauvage, tua sa dresseuse. Blackfish est désormais célèbre pour l’effet éponyme responsable d’une chute phénoménale du chiffre d’affaire des Marineland aux Etats-Unis – à tel point que SeaWorld San Diego a annoncé, début novembre 2015, qu’il renonçait aux spectacles d’orques. Alors qu’il était en lice pour l’Oscar du Meilleur Documentaire en 2013, Blackfish n’aura même pas fait partie des nominés suite à un lobby très net de l’industrie de l’entertainment. Aujourd’hui, il est aussi populaire que The Cove, autre documentaire récompensé par un Oscar en 2008, qui dénonçait les massacres rituels de dauphins au Japon – une violence faite aux cétacés dont les coupables ne participaient pas à l’économie du tourisme américain.

Si Blackfish méritait d’être récompensé et au minimum nominé, c’est qu’il repose sur un postulat antispéciste à l’avant-garde de la pensée animaliste : Cowperthwaite cherche en effet à démontrer que la mort de la dresseuse, Dawn Brancheau, n’est pas due à une erreur de sa part, comme l’affirme SeaWorld, mais au fait que l’animal souffre de sa captivité au point d’en devenir fou – et mortellement dangereux, ce qui n’est pas le cas des orques dans la nature, dont aucune n’a jamais tué d’être humain. S’opposent ainsi les tenants des parcs marins, pour qui les orques sont des machines capables de reproduire chaque jour, à horaires fixes, les tours qu’on leur a enseignés, et ceux pour qui ces animaux fondamentalement sociaux et au cerveau plus complexe que celui de l’être humain (Blackfish n’est pas avare en révélations scientifiques vertigineuses) souffrent atrocement de se voir enfermées dans des bassins pour leur existence entière.

Grizzly man / Jurassic world (Colin Trevorrow, 2015).

Jurassic World, de Colin Trevorrow (2015).

Aux dires de son réalisateur Colin Trevorrow, le scénario de Jurassic World découle directement de Blackfish. La citation est en effet explicite lorsqu’un énorme dinosaure marin jaillit crève la surface pour croquer un appât devant un public ravi de le voir faire sa cabriole, et l’observant ensuite sous l’eau à travers la vitre d’un aquarium géant. La métaphore de l’orque rendue folle par la captivité ne s’applique pourtant pas qu’à l’animal marin mais à toutes les créatures du parc, et le film de Trevorrow se construit sur l’opposition de ceux qui considèrent les animaux comme des pompes à fric, modifiables à merci (responsables commerciaux du parc, qui parlent des dinosaures en disant « it ») et ceux qui les considèrent comme des individus (en particulier le dresseur de vélociraptors Owen Grady, partisan du « she ») – l’histoire, assez simple, étant celle d’un zoo high-tech dont les captifs finissent par s’échapper, semant le chaos.

Si le film commence par une scène de dressage où l’homme communique avec les dinosaures au moyen d’un sifflet comme un vulgaire entraîneur de SeaWorld, celui-ci finit par se confronter à eux après leur libération dans un rapport d’égalité – non plus par le sifflet, mais par le regard. Lors d’une rencontre inopinée de Grady et de l’un de ses protégés, Trevorrow ne laisse pas vraiment planer le doute : le mouvement de tête du raptor signe une forme de reconnaissance ; plus tard, lorsque l’un des prédateurs en goguette choisit d’épargner son ancien geôlier, c’est encore parce qu’il le reconnaît.

Le premier animal se voit dézingué par une roquette s’être retenu de charger ; l’autre aura été moqué par les critiques pour avoir reconnu son « maître » – prix à payer pour avoir momentanément franchi la barrière des espèces, transgression pourtant allègrement accomplie avant peu par Koko le gorille, Gary le lionceau, Tilikum l’orque, et probablement quelques grizzlys. Owen Grady est le personnage de fiction le plus proche jamais écrit de Timothy Treadwell : descendu dans la fosse avec les prédateurs, il leur lance un « I see you » à la signification plus profonde qu’elle en a l’air – les personnages d’Avatar, cité ici et là par Jurassic World, se saluaient d’ailleurs par cette formule, « I see you », qui ne signifiait pas seulement « je te vois en face de moi » mais « je vois en toi, je te reconnais en tant qu’individu ».

Encore une fois, cela n’implique pas que Grady prenne ses animaux comme des humains ; à tout prendre, il aurait plutôt tendance à se prendre lui-même pour un animal. Il y a d’ailleurs un peu de Noel Marshall chez lui : Trevorrow a probablement Roar en tête lorsqu’il filme son personnage sur une moto au milieu de la meute, une scène identique ayant été tournée à l’époque avec des lionnes très amicales entourant le héros sur une Kawasaki, comme si la moto était tout ce qui manquait à l’homme pour se faire l’égal du prédateur – vitesse, rugissement. Et il y a quelque ironie au fait que Chris Pratt, qui incarne Owen Grady, se soit vanté dans la presse d’être chasseur au moment de la sortie du film. En termes de choix de casting, on frôle la pulsion antispéciste : l’homme censé devenir l’égal des prédateurs se retrouve joué par un humain qui, lui aussi, se prend pour un animal, une sorte de chasseur primitif. Comme dans de nombreux films où le rapport à l’animal et la nature est central, le choix du casting est révélateur ; de la même manière que les animaux sont toujours qui ils sont, fiction ou documentaire, les fictions à base d’animaux voient souvent leur portée découler aussi de leur mode de fabrication et excéder le cadre du scénario – qu’il s’agisse du casting, du choix d’employer de vrais animaux ou non, ou de la façon dont ils sont traités.

Ainsi Jurassic World est-il la seule vraie fiction de notre sélection – l’extrême réalité des animaux de Roar amenant le spectateur à en délaisser le maigre scénario pour n’y voir qu’une sorte de making of en direct. Les dinosaures synthétiques de Jurassic World symbolisent par là les animaux de cinéma en général, qui ne sont, de toutes façons, jamais tout à fait ceux que l’on aurait croisés dans la nature. Leur artificialité, mise en abyme par le film (ces dinosaures, recréés par la science, le sont aussi par le cinéma), confère à leur représentation une honnêteté particulière. Les vélociraptors ne parlent pas, en effet, du rapport de l’homme au dinosaure, cela n’aurait aucun sens : ils annoncent un nouveau rapport de l’humain à l’animal dans l’absolu.

Entre les mains de Trevorrow, le dinosaure devient la métaphore d’un règne animal en voie d’extinction, car mal regardé, mal traité. Lorsque, saisis par un militaire cherchant à en faire des soldats, les vélociraptors se retrouvent montés comme des Terminator avec l’œil rouge d’une GoPro sur le front, les voilà animaux-machines ; lorsqu’un apatosaure mourant, joué par un robot, lance un regard lourd de reproches à la responsable commerciale du parc, c’est encore une machine animale qui s’exprime. Poésie du making of, encore : le recours à un robot pour jouer un animal n’intervient dans Jurassic World qu’à titre nostalgique, voire fétichiste ; discret hommage aux technologies responsables des premiers épisodes de la saga. La technologie se charge ainsi de sens : les quatre vélociraptors du film, qui pour la première fois de la saga portaient tous des prénoms les distinguant les uns des autres, furent incarnés par des danseurs et des gymnastes en costumes de motion capture. Derrière l’animal de Jurassic World il n’y avait plus des robots, mais des humains. Il n’était pas question de les assimiler à l’Homme : simplement de les émanciper de leurs conditions de machines.

Jurassic world.