Retour à l’humanité

– par Le Café des Images

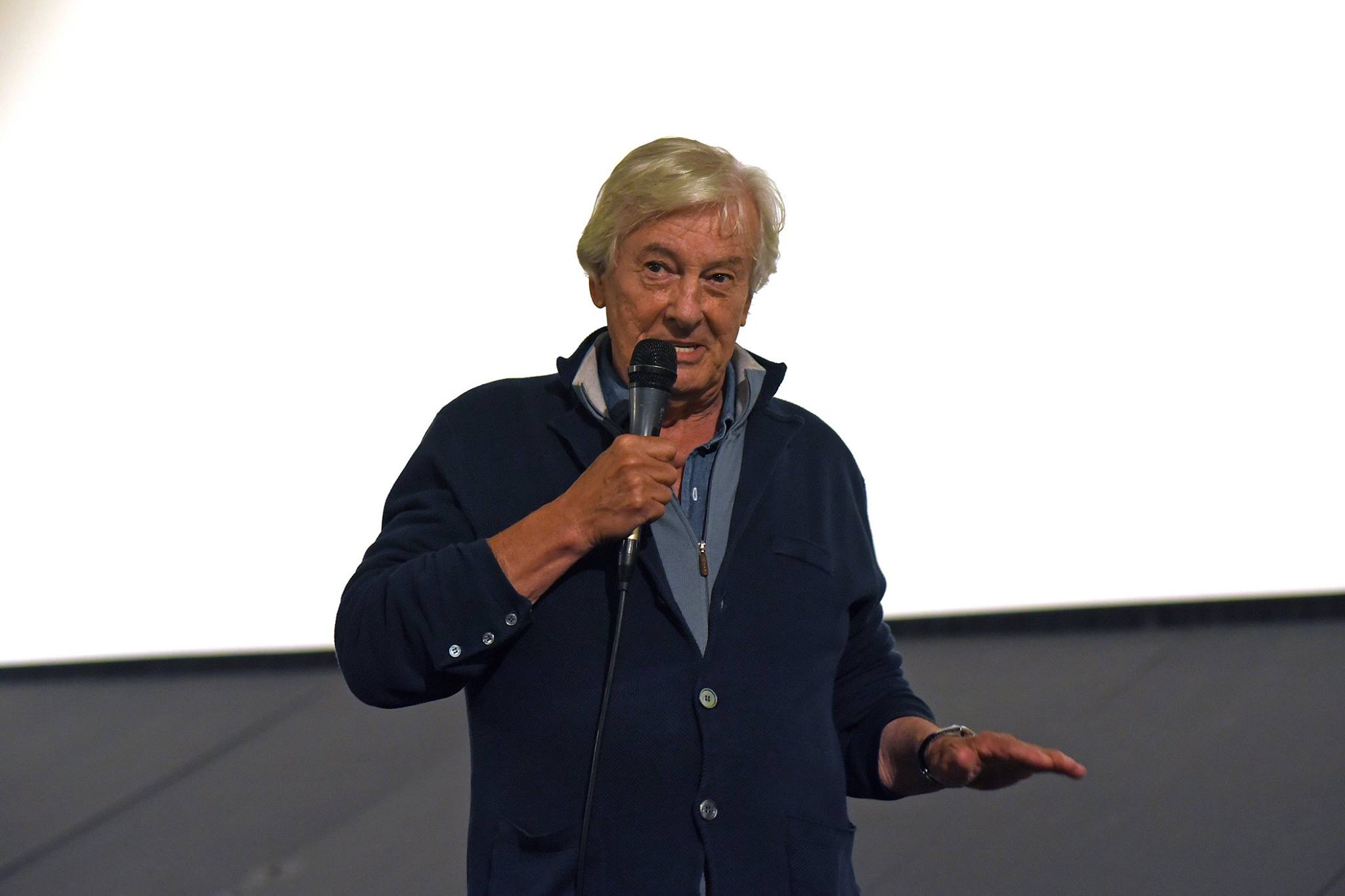

Paul Verhoeven au Café des images (Photographie de Tristan J. Vales).

Voir les 5 photos

Cet article fait partie d’un cycle

Le jeudi 26 mai, Paul Verhoeven et son producteur Saïd Ben Saïd étaient les invités du Café des Images pour une soirée exceptionnelle. C’est la seule fois, à ce jour, qu’une projection publique de Elle a été suivie d’une discussion avec la salle. Pour l’occasion, le grand cinéaste néerlandais s’est exprimé dans un excellent français à peine entrecoupé de quelques expressions anglaises. Nous avons tenu à de restituer tel quel — à de rares aménagements près — cet échange entre Paul Verhoeven et des spectateurs fervents et comblés.

Vous disiez avant la projection que pendant longtemps, ce film a été conçu comme un projet américain. Puis, pour les raisons que vous avez exposées – la non-disponibilité des actrices contactées, notamment – Elle est devenu un film français. Aujourd’hui, ajoutiez-vous, le voyant terminé, il vous semble que c’est mieux comme ça. En quoi trouvez-vous qu’Elle devait être un film tourné en France et en français ?

Paul Verhoeven : C’est un roman français, et c’est la culture française qui est dans le roman. Le plus important, bien sûr, c’est la présence d’Isabelle Huppert, qui est exceptionnelle, je crois, et qu’on ne peut pas trouver autre part dans le monde. Le film, Dieu merci, a été fait en français, et avec Isabelle. Je crois que c’est le centre du film. Sans Isabelle, il aurait été très difficile d’être convaincant.

Pendant la projection, vous disiez que c’est bien que les spectateurs rient un peu. Elle serait-il votre première comédie ?

P.V. : Non, peut-être pas. J’ai lu dans la presse internationale, et française aussi, que c’est une « comédie du viol ». Il y a des choses comiques, et un viol, mais ce sont deux choses séparées. Quand j’ai fait Elle, j’ai beaucoup pensé à un film français que j’aime beaucoup, La Règle du jeu, de Jean Renoir, où il y a une combinaison, qui change tout le temps, de comédie et de tragédie. Dans Elle, c’est la même chose, et je crois que c’est tout près de la culture française.

Je crois que Elle est une comédie triste.

Renoir disait que La Règle du jeu était « un drame gai ».

P.V. : C’est très bien exprimé. Eh bien, je crois que Elle est une comédie triste.

Vous souvenez-vous, lorsque vous avez découvert le livre de Philippe Djian, ce qui vous a intéressé dans la perspective d’en tirer un film ?

P.V. : J’ai immédiatement téléphoné au producteur, Saïd Ben Saïd, pour lui dire que je voulais le faire, parce que je me suis dit que c’était une chose que je n’avais jamais faite avant. Bien sûr, il y a des éléments de thriller, de mystère, dans la direction de Basic Instinct, mais toute la relation sociale était très importante pour moi – Michèle avec son fils, sa mère, son père… Il y a sept ou huit relations… Je n’avais jamais fait ça. Une scène que j’aime beaucoup, c’est le dîner de Noël, où tout le monde est ensemble. Il y a toujours une certaine tension, d’ailleurs aussi quelque chose de comique. Il y a ce personnage de Rebecca qui est tellement catholique – elle aime le pape… Il y a un certain accent critique du film à ce sujet, bien sûr. À la fin, c’est complètement différent, n’est-ce pas ? On réalise qu’elle savait tout de son mari et qu’elle a accepté. Quand on pense à certaines révélations récentes au sujet de l’Eglise, on n’est pas tellement surpris…

Cet aspect n’est pas dans le roman.

P.V. : Non, ce regard critique n’est pas dans le livre. Le personnage de Rebecca est dans le livre. Mais cette scène de la fin où elle dit « merci beaucoup de ce que tu as fait pour mon mari pendant quelque temps » n’est pas dans le livre. En fait, ce n’est pas moi qui l’ai inventé ; c’est mon scénariste américain, David Birke, mais il est juif – peut-être y a-t-il quelque chose là…

Ce n’est pas votre première adaptation littéraire. Total Recall, Starship Troopers l’étaient déjà. Comment passez-vous de l’écrit à l’écran ? De l’œuvre littéraire à l’œuvre cinématographique ?

P.V. : C’est avec l’intuition, je crois. Quand on lit des romans, on souligne au crayon les choses qui sont visuelles, et après on met l’accent sur ces scènes. On n’a pas trop réfléchi. On a commencé immédiatement, en disant : « Ça, c’est une scène intéressante, il y a un dialogue intéressant. » À la fin, il y a beaucoup de petits éléments qu’on met ensemble. Il nous a fallu beaucoup de temps pour comprendre la structure du livre, la structure avec laquelle Djian révèle les choses – par exemple concernant le père : il y a un bref dialogue entre Michèle et sa mère où on apprend une petite chose sur le père, et après il y a quelque chose de plus, et de plus, et de plus, et après on voit tout le documentaire sur lui. Et à la fin, Michèle raconte l’histoire. Donc, voilà tous les éléments que Djian a utilisés pour révéler le mystère du père. Il nous a fallu du temps pour voir et comprendre ce que Djian avait fait dans son roman. Du temps aussi pour trouver la bonne manière d’utiliser cela dans le film.

Elle (Paul Verhoeven, 2016).

Pour ce film comme pour les autres, vous n’apparaissez pas comme ayant participé au scénario… Vous avez tout de même beaucoup travaillé avec le scénariste, n’est-ce pas ?

P.V. : Je fais ça tout le temps, travailler avec le scénariste. Je suis un grand fan d’Alfred Hitchcock. Il faisait toujours la même chose : il travaillait sur chacun de ses scénarios, mais il ne mettait jamais son nom au générique à cet endroit. C’est quelque chose de noble, il me semble. Je l’ai copié à cet égard.

Quand j’ai fait Basic Instinct, j’ai reçu le scénario de Joe Eszterhas. Il n’y avait rien à faire. Le scénario est venu à moi, et je l’ai tourné. Ici il y avait un roman, c’est différent. Beaucoup des films hollandais que j’ai réalisés sont basés sur un roman. En ce cas il faut parler avec le scénariste et écrire un synopsis grâce auquel on s’entend sur la façon dont on va faire le film en se basant sur le roman.

Il s’est écoulé dix ans entre Blackbook et Elle. Pourquoi si longtemps ?

P.V. : Je préférais trouver quelque chose d’intéressant… J’ai écrit un livre sur Jésus – ça a peut-être étonné, mais je l’ai fait. Un Jésus historique, pas théologique. Et j’ai fait deux livres sur cent films. Avec un ami journaliste, Rob Van Scheers — qui a aussi co-signé le livre sur Jésus —, on a écrit cent articles sur des vieux films, comme Lawrence d’Arabie, Vertigo, la Jeanne d’Arc de Dreyer, certains films de Michael Haneke… Puis soudain, les années avaient passé. Je crois que j’aurais dû faire un autre film entre Blackbook et Elle, mais ça ne s’est pas fait, et tout à coup, dix ans avaient passé. C’est comme ça. Ce n’est pas une blague – c’est vrai.

Quand vous mettez les femmes au centre de vos films, elles sont toujours soumises dans un premier temps au regard des hommes, puis elles retournent la situation en prenant le pouvoir et en manipulant. Avez-vous l’impression que cela représente la vraie vie ou est-ce un fantasme chez vous ?

P.V. : On parle de ma femme, là je crois, non ? Je crois que ma femme a un caractère très fort et qu’elle m’a beaucoup influencé. À quoi il faut ajouter mes deux filles qui sont très critiques, et très passionnées. Je suis entouré de femmes, et de deux chiens, qui sont des femelles. Pour moi, la femme est toujours plus intéressante que les hommes. J’aime les femmes, et c’est plus facile pour moi de boire un café avec une femme qu’une bière avec un homme. Peut-être que ça explique tout. Je suis peut-être né ainsi. Mais je crois que ça a beaucoup à faire avec ma famille.

Enfant, votre entourage était-il déjà plus féminin que masculin ?

P.V. : Non, vraiment pas. Mais ce que je vous raconte a commencé dès l’école primaire. Et au lycée, c’était toujours les filles qui étaient les meilleures élèves. Il y avait toujours deux ou trois filles dans la classe qui avaient des notes plus hautes que moi. J’ai compris tôt qu’il n’y a pas vraiment de différences entre femmes et hommes pour ce qui touche au talent. Biologiquement, bien sûr, il y a des petites différences, mais pour le reste, non, aucune différence. Ma préférence va aux femmes, oui.

C’est très nietzschéen, peut-être, mais l’art est par-delà le bien et le mal, je crois. L’art devrait être libre de tout préjugé moral, quel qu’il soit.

C’est du mal que vous vous voulez parler, dans Elle, ou d’un personne de psychopathe en particulier ? Et pouvez-vous revenir sur la dimension immorale, ou amorale, ou non, de votre film ?

P.V. : Qui est le psychopathe ? Moi… ? Je crois que la moralité n’est pas une chose qui doit compter dans l’art. En général, je ne crois pas que l’art soit moral. C’est très nietzschéen, peut-être, mais l’art est par-delà le bien et le mal, je crois. L’art devrait être libre de tout préjugé moral, quel qu’il soit. Tout le monde est un peu psychopathe. Moi je le suis. Je crois que c’est édifiant, intéressant. Qu’est-ce que ça veut dire, « psychopathe » ? Qu’on est un peu différent, mais ça ne veut rien dire. Je ne crois pas tellement dans la psychologie…

Dessinez-vous les plans avant de les tourner ?

P.V. : Oui, je fais des croquis, et je les montre à l’assistant et au directeur de la photographie, Stéphane Fontaine. Il y a de très nombreux croquis de moi dans ma maison, mais je ne suis pas Picasso, n’est-ce pas ? Ma fille est peintre et elle se débrouille mieux que moi, alors je n’ai pas envie de faire la compétition avec elle. Si vous voulez faire quelque chose avec mes croquis, on peut essayer !

Je voudrais revenir sur les psychopathes… N’insistez-vous pas quand même sur le caractère infernal ? Lorsque Michèle et Patrick descendent au sous-sol pour aller admirer la chaudière, cela rougeoie beaucoup. Il y a aussi les jeux vidéo, à propos desquels vous insistez pas mal sur le côté infernal. Il me semble que vous développez ce poids des éléments infernaux auxquels Michèle essaie de s’échapper par son énergie. Est-ce dans cette optique que vous avez choisi que Michèle travaille dans le jeu vidéo, plutôt que dans la littérature, comme dans le livre ?

P.V. : Dans le livre, c’est un groupe d’écrivains qui font des scénarios pour le cinéma et la télévision. Ce n’est bien sûr pas un métier très visuel. J’ai demandé à ma famille, lors d’un dîner, si elles avaient une autre solution. Ma fille cadette m’a répondu : « Pourquoi pas les jeux vidéo ? ». Je n’y connais pas grand chose, je ne suis pas un gamer, comme on dit, mais David Birke, lui, savait tout – il m’a immédiatement dit : on va faire ça. Et quand on a commencé à le faire, cet aspect du film s’est organiquement fondu au reste, devenant une sorte de narration parallèle, un contrepoint. C’est une chose qui s’est développée au scénario et jusque pendant le tournage. Les idées de viol sont aussi dans le jeu vidéo. Au début, c’est Starship Troopers – les tentacules dans le cerveau. Mais dans l’imagination pornographique, la tentacule entre par le derrière. Ces choses-là se sont développées en travaillant avec ceux qui ont conçu le jeu vidéo.

Si c’est infernal ? Oui, bien sûr. Je crois que je l’ai souvent dit. L’univers est infernal : il y a la beauté et la laideur – création et complète destruction. La destruction dans l’univers, la négativité, est partout. Il suffit de regarder la première page d’un journal. Tout va mal, regardez Donald Trump… Tout l’univers est violent. Les étoiles se détruisent, les planètes explosent – c’est une constante de l’univers, l’univers est très violent. Cette création renferme un aspect très violent. On le voit dans le XXème siècle, la Deuxième Guerre mondiale : 50 millions de personnes ont été tuées. Il faut accepter ce côté très violent de la création. Vous n’avez pas l’air de me croire ?

Je suis très critique sur l’univers. Je crois qu’il devrait être fait d’une autre façon, que c’est un malentendu. Que ça ait été créé par quelqu’un ou que ce soit un accident temporel comme le dit Stephen Hawking, l’univers est mal fait, mal foutu.

Starship Troopers (Paul Verhoeven, 1997) / Donald Trump.

Le jeu vidéo est souvent critiqué pour la place qu’y occupent les femmes. Or Michèle se fait violenter mais choisit de ne pas en faire un drame… Dans quelle mesure les polémiques sur le jeu vidéo ont-elles nourri votre écriture ? Est-ce un choix de ne pas avoir représenté Isabelle Huppert en victime ?

P.V. : C’est dans le roman. C’est Djian qui a inventé ça. Je suis complètement d’accord – elle refuse d’être victime. Elle ne veut même pas en parler. Je crois qu’elle a la force de passer par-dessus tout ça. Dans le film, elle devient la personne qui prend le contrôle sur son entourage. She’s in charge. À la fin, elle a même réussi à inverser les rôles. Pour moi, c’est intéressant : elle a refusé d’accepter d’être une victime, et à la fin, la victime, c’est le violeur. Peut-être est-ce une coïncidence, mais à la fin c’est lui la victime.

Le jeu vidéo représente volontiers les femmes comme des victimes. Est-ce une chose qui vous a intéressé ?

P.V. : Comme je l’ai dit, c’est une fois que ma fille m’a fait cette suggestion qu’on a commencé à travailler là-dessus. Au début elle est victime, comme dans le jeu vidéo. A la fin du film, il y aussi du jeu vidéo, mais elle est supérieure – elle sort d’un grand œuf. La scène de jeu vidéo anticipe la scène entre Michèle et Patrick dans le film. C’est un parallèle plus qu’un contrepoint. C’est la même histoire, mais racontée d’une manière totalement différente.

Tout au long du film, vous avez accentué le regard des acteurs, en passant par le premier : le chat. On devine que le chat est témoin du viol. Vous ne cessez de capter des regards d’où sort une émotion, ou une absence d’émotion. Est-ce une technique qui vous a particulièrement motivé pour ce film ? Et avez-vous senti une différence dans le jeu des acteurs français par rapport à celui des acteurs américains avec lesquels vous aviez tourné ? Avez-vous envie de retourner avec des acteurs français ?

P.V. : Dans la plupart des films américains que j’ai faits, qui sont surtout des films de science-fiction, il y a un aspect hyperbolique, over-the-top, excessif, d’ailleurs propre à la science-fiction. En général, les personnages ne parlent pas beaucoup – « Let’s go ! » Par exemple, Robocop parle peu. Arnold Schwarzenegger, dans Total Recall, ne parle pas tellement non plus. C’est la grande différence avec Elle et la culture française en général, c’est qu’on y parle beaucoup. Il y a des conversations, et des personnages. Dans Elle, il y a des personnages, beaucoup plus que dans mes films américains, où il s’agit d’archétypes, de personnes symboliques. Si vous regardez les films américains actuels, Spiderman, Superman ou Spiderman v. Superman, ce ne sont pas vraiment des personnages, des êtres humains. Or Elle est vraiment un film sur les gens. Donc pour moi, passer de la culture américaine à la culture française, c’est surtout revenir à l’humanité.

En même temps, les archétypes de vos films américains sont très intéressants.

P.V. : Oui, c’est une chose de ma jeunesse, je crois. Quand j’aimais les bandes dessinées. Pour survivre aux États-Unis, il fallait que je trouve quelque chose que je pouvais faire et quand j’étais jeune, ma préférence pour les bandes-dessinées m’a aidé à survivre aux États-Unis. Mes films hollandais sont complètement différents, beaucoup plus proches de Elle que de mes films américains.

Et l’importance des regards, à commencer par le regard du chat, au début ?

P.V. : C’est une coïncidence, je crois. Dans le livre, le chat n’est pas comme je l’ai montré dans le film. Dans le roman, il meurt à la fin. Mais j’avais déjà un oiseau qui meurt, je ne voulais pas avoir deux animaux qui meurent. Donc le chat a survécu au film. C’est un bon acteur !

Showgirls (Paul Verhoeven, 1995) / Elle.

En voyant Basic Instinct, j’ai eu l’impression qu’il y avait énormément de mouvements d’appareil et que la mobilité de la caméra était un élément central de l’esthétique du film. En voyant Elle, j’ai l’impression de mouvements d’appareil plus discrets, et que c’est plutôt le montage qui est central, cette fois, pour vous. Avez-vous voulu ce changement de style ? Est-il lié au contenu du film ? Au contexte de production et de réalisation ?

P.V. : Le nombre de personnages, dans Basic Instinct, est assez limité – trois ou quatre. Dans Elle il y en a une dizaine. Quand on doit travailler avec dix personnages et qu’on bouge la caméra d’un personnage à l’autre, ça devient très énervant, je trouve. Imaginez pendant le dîner de Noël, par exemple. Si on ne fait pas de travail de montage, ça devient vraiment énervant de voir la caméra bouger en permanence. J’aime la moving camera dans Show Girls, mais pour des films comme Elle, où on veut vraiment saisir le regard des personnages, voir ce qu’ils pensent, en particulier Isabelle Huppert, c’est différent.

On pourrait dire que mon cinéma s’est toujours situé quelque part entre Hitchcock et Fellini, du point de vue du travail de la caméra et du montage. J’ai étudié La Dolce Vita et Huit et demi. Bien sûr on peut toujours faire des mouvements d’appareil… Mais dans un film comme Elle, vous voulez vraiment voir ce qui se passe dans l’œil d’Isabelle Huppert, voir que quand elle est train de dire une réplique, elle pense à la suivante – évidemment, comme actrice, elle sait quelle va être la réplique suivante, mais comme personnage, on voit dans ses yeux qu’elle est en train de réfléchir vraiment, de passer à travers le processus de réflexion qui va la conduire à la réplique suivante. On voit qu’elle pense. Et si la caméra bouge trop, on n’a pas le temps de voir ça. Elle est un drame psychologique, si l’on veut. Je pense donc qu’il faut que le spectateur puisse voir les acteurs dans les yeux.

Dans un film comme Elle, vous voulez vraiment voir ce qui se passe dans l’œil d’Isabelle Huppert. On voit qu’elle pense.

C’est particulièrement vrai quand Isabelle Huppert va à la prison et parle avec le directeur. Il lui dit que son père est mort. Très lentement elle comprend que son père s’est suicidé quand il a appris qu’elle venait le voir. On voit qu’Isabelle est en train de réaliser lentement qu’elle a tué son père, plus ou moins. Elle le dit : « Je t’ai tué en venant ici ». Donc, oui, j’ai vraiment eu le sentiment que ce film exigeait un style différent de celui de Show Girls ou Basic Instinct.

Elle est votre premier film français. Comment avez-vous constitué l’équipe autour de vous ? En particulier, comment avez-vous choisi le chef opérateur ?

P.V. : J’ai vu les films de différents chefs opérateurs français. J’ai vu le film que Stéphane Fontaine a fait, Le Prophète, et j’ai trouvé que c’était un style intéressant, avec caméra à l’épaule. Pour le reste, je me suis complètement reposé sur le producteur. Pour 90% de l’équipe, Saïd Ben Saïd m’a donné les meilleures personnes – il les connaissait. Job ter Burg, le monteur, est hollandais ; je le connais très bien, et je savais qu’il est très créatif et n’aurait pas peur de couper des choses que j’aimais, ce qui est très important. On a fait ensemble Black Book et Tricked. Il est formidable. Et c’était plus facile parce qu’il habite à Amsterdam, et pendant ce film, je vivais entre la France et La Haye. Mais pour le reste, tout le monde est français. C’est un film totalement français, à l’exception de moi et du monteur. Ah, la musique, aussi, est anglaise, elle est d’Anne Dudley, qui a aussi composé celle de Black Book.

Pourriez-vous renouveler l’expérience en France ? Et les États-Unis, c’est fini ?

P.V. : Si possible, je préfèrerais continuer ici. Ça m’a tellement plu ! Il y avait tellement de talents devant et derrière la caméra. Le tournage a été merveilleux. S’il y a une possibilité pour moi de continuer à travailler en France, je le ferai. Je travaille notamment à un projet sur la résistance française, que je voudrais bien réaliser avec Saïd Ben Saïd, qui est un producteur formidable. Si c’était possible, ce serait absolument merveilleux.

Et les États-Unis ?

P.V. : J’ai rien contre les États-Unis – j’y ai vécu pendant 30 ans, mais je ne suis pas sûr, à l’heure actuelle, d’avoir envie d’y revivre étant donné ce qui s’y passe d’un point de vue politique.

Le film va-t-il sortir aux États-Unis ?

P.V. : Bien sûr ! C’est prévu, Sony Classic va s’en charger. C’est aussi eux qui avaient fait Black Book. Je connais très bien Sony parce que presque tous mes films aux États-Unis ont été distribués par Sony, qui sont as reliable as possible.

Sous quel titre ?

P.V. : Je ne sais pas – il faut demander à Saïd. Peut-être Elle. Il faut cultiver le français.

Propos recueillis par Emmanuel Burdeau. Retranscription : Marie-Mathilde Bortolotti.

Paul Verhoeven au Café (Photographie de Tristan J. Vales).