Démonter les légendes du spécisme (3) : Hatari! et Le Monde Perdu

– par Camille Brunel

Le Monde perdu (Steven Spielberg, 1997).

Voir les 3 photos

Cet article fait partie d’un cycle

Hatari !, d’Howard Hawks (1962)

Le Monde Perdu, de Steven Spielberg (1998)

Montagnes russes pour ce dernier double-programme : du spécisme acharné de Hawks à l’animalisme florissant de Spielberg, suivant les rails d’un motif commun aux deux auteurs, traité très différemment : l’animal traqué dans le désert, capturé, voué au zoo. Si Spielberg fait visuellement rimer sa suite de Jurassic Park, où écologistes et chasseurs se retrouvent coincés sur une île peuplée de dinosaures, avec le « classique » de Hawks, où John Wayne et sa meute alternent simplement scènes de drague et scènes de traque, c’est pour mieux souligner le renversement idéologique qu’il y opère. Du maître, il n’emprunte en effet que quelques éléments formels, le reste finissant, à juste titre, aux oubliettes. Il peut être bon, cependant, de revoir une dernière fois ce qu’à la suite de Spielberg, nous nous apprêtons aussi à y jeter.

Hatari! est tourné dans la région du lac Tanganyika, en Tanzanie, c’est-à-dire là où était censé se dérouler African Queen, de John Huston – quant à lui tourné en RDC. Et pour cause : ce qui n’existait qu’à l’état de mythe sur African Queen devint réalité dix ans plus tard, avec Hatari!. Si Huston n’abattit pas le moindre éléphant lors du tournage alors qu’il s’était vanté de l’avoir accepté pour ça, John Wayne, lui, en tua au moins un sur le tournage de Hatari!. Un plan du film particulièrement abject montre ainsi un éléphant qui protégeait sa horde recevoir une balle dans la tête et faire demi-tour, terrifié. Le plan n’est pas truqué : on voit la balle atteindre l’animal en haut de la trompe, près de l’oeil droit ; il s’arrête net et fait demi-tour, blessé seulement (il faut souvent plus d’une balle pour tuer un éléphant et l’on en voit régulièrement arriver dans les refuges africains avec des impacts infectés au niveau du crâne). Pour qu’une telle attaque ait pu être filmée, on peut supposer qu’elle fut répétée. On aimerait plaider l’époque, pas franchement favorable à la défense des animaux – mais cela ne tient pas : cinq ans plus tôt, John Huston tournait Les Racines du Ciel, où il s’agissait précisément de s’opposer aux tueurs d’éléphants. Hatari! est ce film brutalement décomplexé, odieusement spéciste, s’emparant de la fascination pour l’Afrique lancée par Huston avec African Queen pour s’y adonner à toutes les faiblesses possibles et imaginables, y compris sexistes et colonialistes ; il est l’équivalent des hordes de touristes remplaçant les poètes face au monde sauvage.

Hatari! est un film brutalement décomplexé, odieusement spéciste ; il est l’équivalent des hordes de touristes remplaçant les poètes face au monde sauvage.

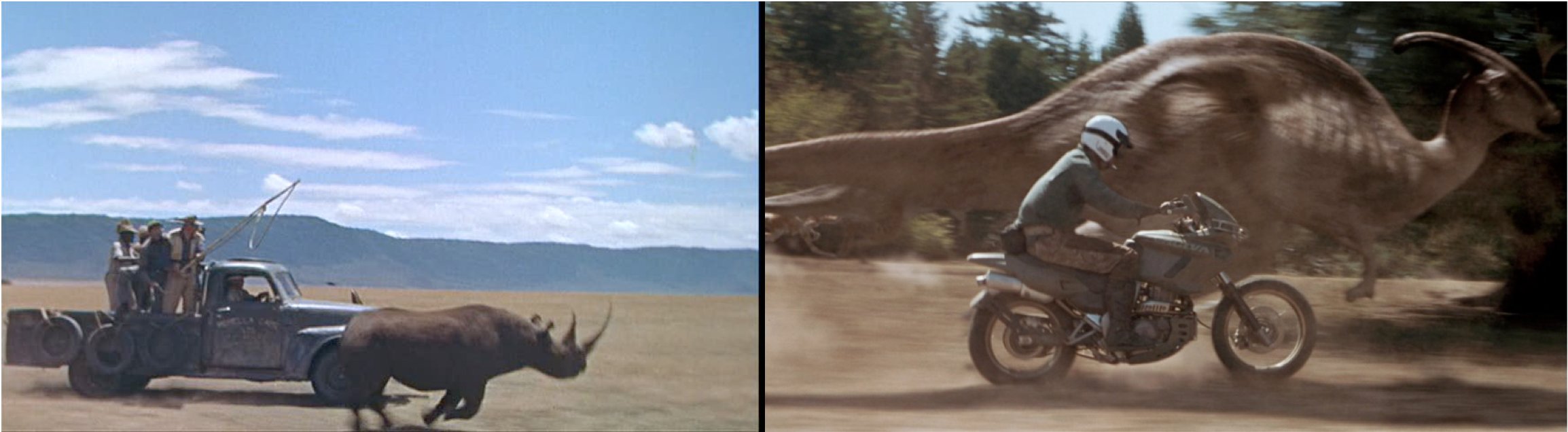

On observera l’ironie cruelle du générique qui affirme que « Hatari! was photographed with the cooperation of the Government, people and wild animals of TANGANYIKA, EAST AFRICA ». La tournure est limpide : il ne s’agit pas d’animaux dressés dans les scènes de chasse, mais bien d’animaux sauvages. En s’obligeant à ignorer momentanément tout sentiment moral, on pourra toujours en admirer l’extraordinaire cinégénie, car on n’enlèvera jamais à un rhinocéros, un oryx ou une gazelle la griserie de leurs galops filmés en travelling latéral. Mais on n’enlèvera pas non plus de la conscience du spectateur d’aujourd’hui la panique qui est la leur à l’image, et l’injustice profonde qui consiste à les avoir tourmentés pour les besoins d’un film sans prétention – la musique de Henry Mancini et les scènes de vaudeville confirmant que Hatari! ne se sera jamais servi de toutes ces créatures qu’à des fins résolument légères (leur exploitation n’aurait pas été beaucoup plus justifiable dans le cas d’un film prétentieux ; elle n’en est simplement que plus choquante dans ce cas précis). Quoi qu’il en soit la prétendue « coopération » des animaux de la région du lac Tanganyika est plus que douteuse, et l’on est loin de Roar, de Noel Marshall, qui annoncera 20 ans plus tard, à bon droit cette fois-ci : « Since the choice was made to use untrained animals and since for the most part they chose to do as they wished, it’s only fair they share the writing and directing credits » ! L’enfumage inaugural du film annonce la couleur : Hawks prend fait et cause pour ceux que le bon sens aurait tendance à désigner comme des malfaiteurs.

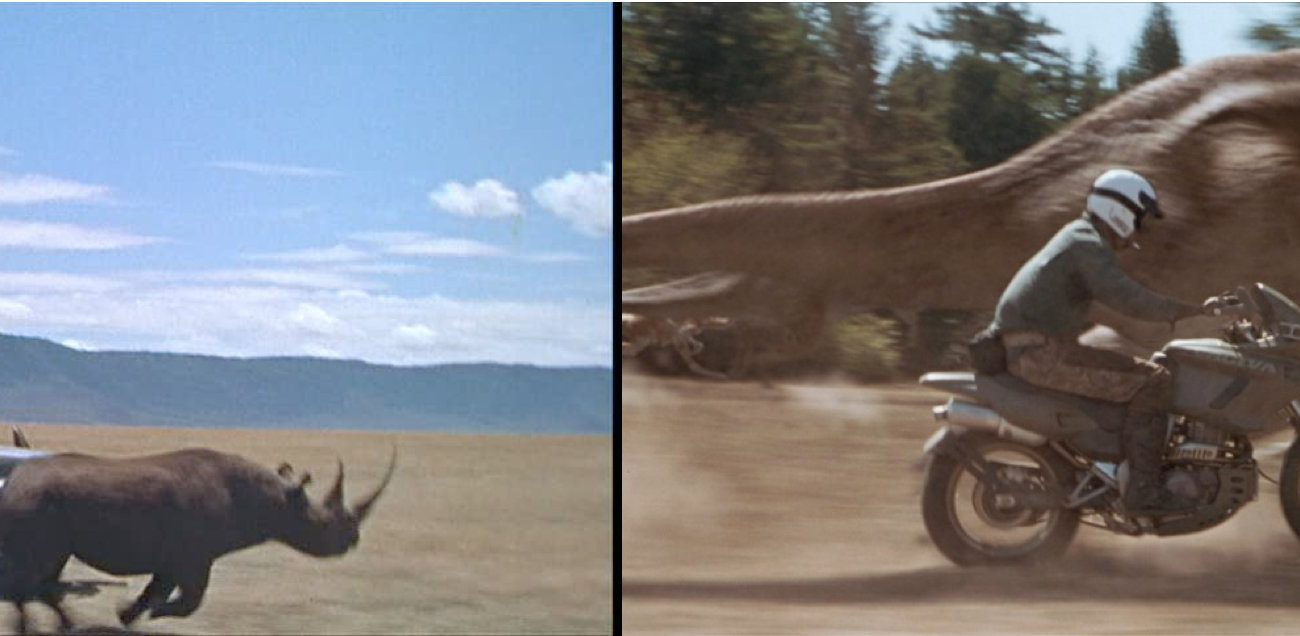

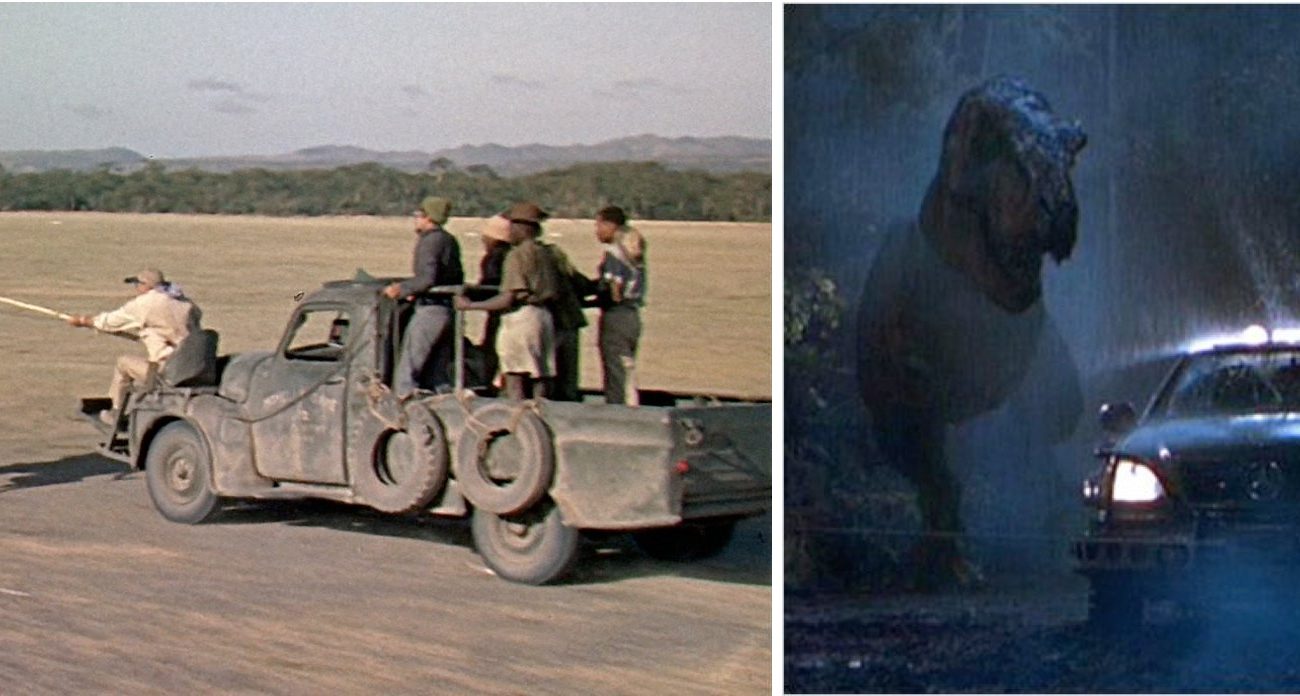

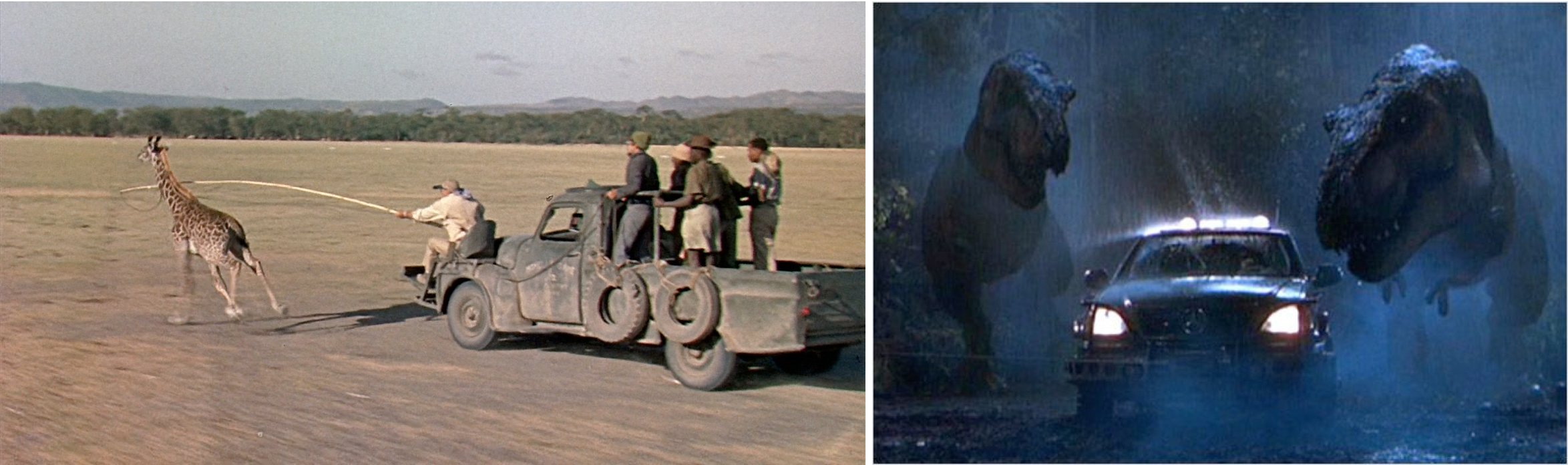

Avec Le Monde Perdu, Spielberg s’oppose à cet état de fait, faisant de ses chasseurs de dinosaures des ignorants cupides et brutaux. La séquence de traque du Monde Perdu s’ouvre par une citation directe du film de Hawks, jeep sautant puis s’enfonçant dans la poussière, symbole de l’intrusion violente des hommes dans le milieu sauvage – le plan suivant, travelling ascendant derrière l’automobile, révèle des animaux paniqués en train de fuir. Deux d’entre eux seront capturés au cours de cette séquence : un pachycéphalosaure, petit herbivore bipède au crâne bombé, et un parasaurolophus, grand herbivore bipède à la tête surmontée d’une sorte de corne tubulaire orientée vers l’arrière. Le premier vaut clairement comme équivalent du rhinocéros de Hatari!, par sa capacité à charger chasseurs et voitures ; le second rejoue plutôt la scène de la girafe, du fait de sa grande taille et de la difficulté qu’éprouvent les chasseurs à le ramener au sol – ceux-ci finissent par lui lier les chevilles avec des cordes, et tirer pour le faire s’effondrer. Bourdonnement de moteurs, ordres virils, plaintes animales : Hatari! et Le Monde Perdu font exactement le même bruit. Mais contrairement à la traque de 1962, celle de 1998 rend perceptible la strangulation des lassos, et fait des rabatteurs sur leurs motos d’insupportables bêtes rugissantes plus proches des lycaons ou des vélociraptors que de quoi que ce soit « d’humain ».

Hatari ! (Howard Hawks, 1962) / Le Monde perdu.

Hawks n’est cependant pas le seul réalisateur classique à avoir inspiré Le Monde Perdu, réalisé à l’ère où le spectacle des images de synthèse se suffisait encore à lui-même, comme celui des animaux sauvages à l’époque d’African Queen et Hatari!. L’intrusion des stégosaures sur le chemin rappelle celle des éléphants dans Les Racines du Ciel ; quant au plan où des chasseurs encordent le parasaurolophus avant de le mettre à terre, il rejoue moins l’horrible séquence du zèbre de Hatari! que celle des Misfits où Clark Gable terrassait des mustangs. Chez Huston, l’animal finissait libéré sous la pression du personnage de Marilyn Monroe ; chez Hawks, il finit enfermé dans une boîte. Chez Spielberg, il est enfermé… et quelques scènes plus tard, libéré par un groupe de militants.

Le chasseur incarné par Pete Postlethwaite, dans Le Monde Perdu, cristallise le changement de perspective qui est à l’oeuvre. Son nom seul résume le problème : il s’appelle Roland Tembo. Tembo, en swahili, signifie « éléphant » – et Tembo est le nom donné à l’un des orphelins éléphanteaux de Hatari!. Dans une scène coupée du Monde Perdu, on le découvre à Mombasa, complètement dépressif : « Un vrai chasseur admet que l’animal puisse gagner ; or aucun animal ne nous échappait : nous étions plutôt un peloton d’exécution », raconte-t-il à un ami (peu après, voulant exprimer sa lassitude, il fera d’ailleurs une troublante référence, totalement prémonitoire, à l’affaire du lion Cecil, tué en 2015 par un dentiste américain : « I’ve been on too many safaris with rich dentists to listen to any more suicidal ideas! »). Seule la perspective de tuer un tyrannosaure mâle lui redonne le goût de vivre. Or s’il porte un nom emprunté à Hatari!, ce Tembo finit chasseur repenti, bien loin de Hawks, plus proche de Huston. Il se contentera d’avoir endormi le T-Rex : « j’ai passé assez de temps en compagnie de la mort », conclue-t-il ainsi avant de quitter le film, indiquant par là qu’il renonce au métier de gardien du tyrannosaure mais aussi à la prédation en général, celle des bêtes carnassières aussi bien que la sienne.

Le fait d’avoir nommé un éléphant « Tembo » dans Hatari! peut apparaître comme un autre symptôme du spécisme de ses auteurs : ce qui peut passer pour un geste d’individuation de l’animal (lui donner un prénom) n’en est en effet un qu’en surface. Parce que tembo signifie « éléphant » en swahili, l’animal ainsi prénommé ne reste qu’un vulgaire spécimen, de la même manière qu’on appelle « le chat » un chat auquel on n’a pas envie de s’intéresser, ou de s’attacher. Cette façon de ne pas détacher, par l’onomastique, l’individu animal de l’espèce qu’il représente, est fréquente dans l’art spéciste : on la retrouve dans Le Livre de la Jungle de Kipling (en hindoustani, « Baloo » signifie « ours » et « Bagher » signifie « tigre » – appeler une panthère « tigre » en dit long sur le peu d’intérêt porté par Kipling à la faune de son récit) ; c’est encore le cas dans Le Roi Lion (« simba » est un mot swahili aussi, signifiant cette fois… « lion »). Dans les films où l’animal devient plus qu’un spécimen de son espèce, où il devient quelqu’un en somme, on lui donne en revanche un vrai prénom : Koko le gorille, Babe le cochon, Richard Parker le tigre… ou Tom Dooley, le chien des Misfits.

Ne pas détacher, par l’onomastique, l’individu animal de l’espèce qu’il représente, est fréquent dans l’art spéciste.

Sorti un an seulement après Misfits, Hatari! n’en reprend que la structure grossière: un vieux mâle (Gable/Wayne) parvient à séduire une jeune femelle (Monroe/Martinelli) ; tandis qu’un mâle plus faible, au succès bien moindre, lui sert plutôt de faire-valoir (Wallach/Buttons). Cette représentation de la virilité est inextricablement liée à la celle de l’animal, et de la domination du mâle humain sur celui-ci. Hatari! commence où finit Misfits : par des animaux sauvages poursuivis avec un camion – à ceci près qu’avant l’arrivée du personnage d’Elsa Martinelli, qui n’aura jamais l’influence de celui de Monroe, Hawks s’offre quelques virées strictement masculines (que le scénario de Hatari! ait été co-écrit par une femme, Leigh Brackett, ne semble pas avoir changé grand chose).

Hawks se situe d’emblée entre hommes, entre Blancs, entre chasseurs ; et la première remarque sexiste ne se fait pas attendre, désignant un rhinocéros: « Celui-là est sûrement une femelle: elle n’arrive pas à choisir dans quelle direction aller! » Par la suite, les chasseurs diront donc « her » pour désigner leurs proies. Or à la fin du film, le rhinocéros, qui finit littéralement humilié (c’est-à-dire écrasé au sol) après avoir tenu tête à ses tourmenteurs, révèle dans sa chute des organes génitaux masculins – ce qui n’empêche pas Wayne de s’écrier: « Pull her forward! ». Les Noirs, quant à eux, sont généralement en bas ou au fond du plan ; ils ne parlent jamais. Dans Le Monde Perdu, après avoir suivi les chasseurs dans leur safari cruel, Spielberg rejoint le groupe d’environnementalistes : parmi eux une femme d’abord (Julianne Moore), puis une jeune Noire (Vanessa Lee Chester). Comme en un antidote à la grisante scène de traque qui précède, le réalisateur conclut sa séquence dans le camp des consternés.

La féminisation des animaux dans Hatari! (également présente dans la scène aussi festive que stupide où une autruche mâle est envoyée dans un enclos pour y attirer deux femelles, car « les filles finissent toujours par suivre le vieil homme ») est le corollaire de leur objectivisation. Seule la femme désigne les animaux par « he » ou « she » au lieu de « it » (élément de langage repris dans Le Monde Perdu) ; l’éléphanteau est qualifié de « thing » par le personnage de Wayne ; les singes sont évoqués en termes de rentabilité, et il n’est pas franchement nécessaire de commenter les préférences culinaires de Red Buttons, le joyeux drille de la bande (« Aaaaah! Roast beef! My favourite »).

Si pendant tout le film, l’attention portée aux éléphanteaux par la jeune femme est le signe d’une sensiblerie qui lui est reprochée par John Wayne, le film s’achève lorsqu’après avoir tenté de s’échapper, celle-ci retrouve la couche matrimoniale et repousse les éléphanteaux qui continuent de la suivre – laissant la sensiblerie antispéciste derrière elle, prête enfin à s’offrir toute entière au mâle de son espèce qui la convoite. Le dernier geste de Wayne est clair : la présence des animaux l’exaspère autant au bout de 2h30 de film qu’au début – c’est seulement qu’à la fin, la jeune femme a rallié son point de vue. On fait difficilement plus antipathique, plus spéciste, plus violent. Tant pis pour Hatari!.

Si African Queen marqua le début des interrogations de John Huston vis-à-vis du règne animal, alors Le Monde Perdu fut l’African Queen de Spielberg. Un cycle de quelques soirs seulement suffirait à révéler que suivant cette logique, War Horse sont les Racines du Ciel spielbergiennes, et Le Bon Gros Géant, ses Misfits. Le questionnement embryonnaire, puis l’explicitation du nouveau rapport à l’animal, enfin la question du changement possible de mode de vie – sans parler de la réflexion parallèle sur le statut des androïdes (et les questionnement éthiques d’A.I. regorgent de consonances animalistes).

Hatari ! / Le Monde perdu.

En somme, après des décennies passées à faire des animaux des monstres (du requin des Dents de la Mer aux dinosaures de Jurassic Park), et n’avoir vu de véritable alter ego non-humain que dans l’extra-terrestre (les anorexiques laiteux de Rencontres du Troisième Type, E.T.), le réalisateur le plus influent d’Hollywood semble, au tournant des années 2000, faire exactement l’inverse : les extra-terrestres se font monstres (La Guerre des Mondes, Indiana Jones et le Royaume du Crâne de cristal), et les animaux apparaissent enfin proches de l’humain.

Si bien qu’à la fin du Monde Perdu, le tyrannosaure débarquant dans la ville est moins traité comme un monstre que les trois éléphanteaux dans les boutiques à la fin de Hatari!. Alors que les petits mammifères sont présentés comme des furies têtues renversant tout sur leur passage, cherchant la compagnie de leur mère adoptive humaine comme de véritables machines montées sur ressorts, le dinosaure, lui, bénéficie même d’une ébauche d’intériorité : on le voit assouvir ses « body needs » (il boit l’eau d’une piscine, mange un chien et un homme), puis se met en quête de son petit, qu’on lui a kidnappé.

Le fait de fonder une séquence entière sur la quête de son enfant par un mâle en dit également long sur le renversement des rôles traditionnellement assignés aux genres : dans Hatari !, c’est leur maman que cherchent les éléphanteaux ; ici, on peut tout à fait imaginer que Spielberg, dont les enfants étaient très jeunes l’année du Monde Perdu, s’identifie à ce valeureux papa tyrannosaure, dissociant de fait la féminité de la relation aux enfants (quatre ans après Le Monde Perdu, Spielberg tourne d’ailleurs avec Minority Report une variation sur le motif du père recherchant son enfant perdu).

Spielberg court-circuite la petite mélodie des monstres au pas tonitruant pour y substituer une partition soudain sentimentale.

La scène la plus étonnante du Monde Perdu reste cependant celle où le mâle et la femelle tyrannosaure rejoignent la caravane des protagonistes dans laquelle leur petit reçoit des soins, et entreprennent de lui parler. Terrifiés, les humains ne bougent pas ; Spielberg, lui, court-circuite la petite mélodie des monstres au pas tonitruant pour y substituer une partition soudain sentimentale, où les bêtes, plutôt que de détruire et dévorer, échangent regards et gémissements avec leur progéniture. La séquence paraît interminable : chef-d’œuvre de création sonore, elle laisse le temps au spectateur de comprendre que les créatures sont en train d’échanger. Quant à l’explication par l’anthropomorphisme, elle est évacuée quelques secondes plus tard, lorsque l’éthologue incarnée par Julianne Moore évoque le débat concernant l’instinct parental des dinosaures, scientifiquement envisageable.

Ce long moment de conversation non-humaine trouvera un écho un peu plus d’une décennie plus tard, lors des cinq premières minutes de War Horse où, nous en parlions à l’occasion de la Nuit Mutisme en décembre dernier, aucune parole humaine ne parasite la venue au monde du poulain, la caméra adoptant son point de vue tout de couleurs, de sons, de mouvements, et de langage animal.

La carrière récente de Spielberg est à l’avenant. Alors qu’en 2015 il devait tourner Le Bon Gros Géant aux îles Féroé, il y renonça suite à une pétition réclamant le boycott de cet archipel danois où chaque année des familles entières de cétacés sont massacrées sur les plages, lors d’un archaïque rite de chasse appelé le grind. Le sujet du film, adapté d’un conte de Roald Dahl, appelait plutôt un tel engagement : l’histoire est celle d’un géant se liant d’amitié avec une jeune humaine, s’opposant par là à ses semblables qui, eux, ne voient rien de mal au fait de tuer des humains pour les manger.

L’animal hollywoodien, aujourd’hui, est un animal révélé. C’est qu’un autre travelling compensé a remédié à celui de 1975 sur Roy Scheider qui, dans Les Dents de la Mer, découvrait les ravages d’un grand requin blanc : celui de L’Odyssée de Pi, ultime plan refermant la jungle sur le tigre qui vient de s’y plonger. Et c’est déjà ce travelling séminal, qui est changement de paradigme, que réclamait John Hammond, fondateur du Jurassic Park et père de tous les animaux recréés, lorsqu’à la fin du Monde Perdu, il demandait qu’on laisse vivre les résidents de son île : « If we could only… Step aside. »

Le Monde perdu.