Pour le retour en salles de Top Gun, le Café avait décidé de rendre hommage à son réalisateur, Tony Scott, lors d’une soirée où fut également projeté Déjà vu (2006). L’occasion pour Gabriel Bortzmeyer, critique de cinéma et universitaire, de nuancer la réputation de faiseur du cinéaste, et de mesurer le chemin parcouru – à toute vitesse – dans cette œuvre entamée à l’heure de MTV et achevée lors du triomphe de l’image numérique.

Les nécrologies parues lors du décès de Tony Scott ont témoigné du peu d’estime artistique qui lui est généralement portée par la critique. Non que Tony Scott soit méprisé ou honni ; simplement, il est tenu pour un cinéaste de piètre envergure. Trois raisons au moins expliquent ce mauvais sort. La première est l’image d’artisan besogneux qu’on n’a cessé de lui coller et qu’il a lui-même contribué à fabriquer (une phrase revient sans cesse dans ses entretiens : « I do my homework », je fais mes devoirs). Scott passe ainsi davantage pour un élève appliqué, un technicien compétent, que pour un artiste. Qui plus est, il s’est voué à la production d’objets standardisés, conformes aux desiderata de l’industrie qu’il sert. De ce point de vue, il a sans doute pâti de la comparaison avec son frère Ridley, qui pour sa part a joué la carte inverse : non celle du fabricant doué, mais celle du mage métaphysique, certes partie prenante d’un cinéma marchand mais le portant au-delà de ses limites, en en faisant l’instrument d’une réflexion voulue splendide.

C’est là la deuxième raison de l’occultation subie par Tony Scott, qui semble avoir vécu dans l’inconfortable sillage de son aîné de sept ans. Ridley était entré à la Royal School of Arts de Londres quand son cadet avait échoué au concours (pour rappel, cette fratrie est d’origine anglaise) ; c’est encore à son frère que Tony devra de migrer aux Etats-Unis, puisqu’après avoir ouvert une agence de publicité là-bas, celui-ci l’a associé à son entreprise. Par la suite, leurs cinémas ne cesseront de diverger. Ridley s’est fait une spécialité des genres invitant aux méditations spectaculaires : films historiques (dès son premier long – et, de fait, son meilleur –, The Duellists, puis avec la série tardive des grandes fresques épiques, Gladiator, Kingdom of Heaven, récemment Exodus), films de science-fiction (Blade Runner, Alien). Deux genres manifestant un goût pour la grandeur, où le faste des décors se mêle à des réflexions pleines de hauteur, et abondamment soulignées, sur l’être de l’homme, les raisons de la guerre ou la nécessité de la tolérance. Ridley est un cinéaste de la somptuosité. Le cinéma de Tony a au contraire quelque chose de beaucoup plus trivial. Sa manne est le contemporain – territoire dans lequel son frère s’est peu aventuré. Ses récits penchent vers un pur fonctionnalisme de l’action. Et son style visuel n’a rien de cette patte très « artistique » propre à son aîné, optant au contraire pour des teintes plus ternes ou rugueuses, pour des images moins voyantes – hormis peut-être dans Top Gun. Là est l’écart entre les deux frères : l’un est le parangon du chic, l’autre du cheap.

La troisième raison du discrédit est de teneur plus idéologique. Le premier succès public de Tony Scott, Top Gun, devait aussi rester une tache politique indélébile, associant le cinéaste aux forces obscures de la réaction militariste. Cela sans compter que le film a pu passer, sur le plan esthétique, pour un crime de lèse-cinéma annonçant le triomphe du clip et de la communication. Les films ultérieurs de Scott ne dévieront que peu de cette voie tracée par le patriotisme de Top Gun ; même familialisme, même promotion de la figure du berger bienveillant ou du sauveur héroïque. Rares sont les films ayant épousé si pleinement le credo hollywoodien : défense et illustration de la police ou de l’armée, lyrisme de la vie maritale, réduction de la politique à un gardiennage musclé ; et, pour couronner le tout, virilisme sans modération, comme si chaque film se faisait le présentoir d’une masculinité idéale. Que ces valeurs n’aient jamais été assénées avec la lourdeur qu’on trouve dans d’autres productions n’a pas empêché Scott de se retrouver rangé sur l’étagère des laquais idéologiques.

Tony Scott aura l’un de ceux à avoir le plus nettement exposé les ressorts du cinéma d’action.

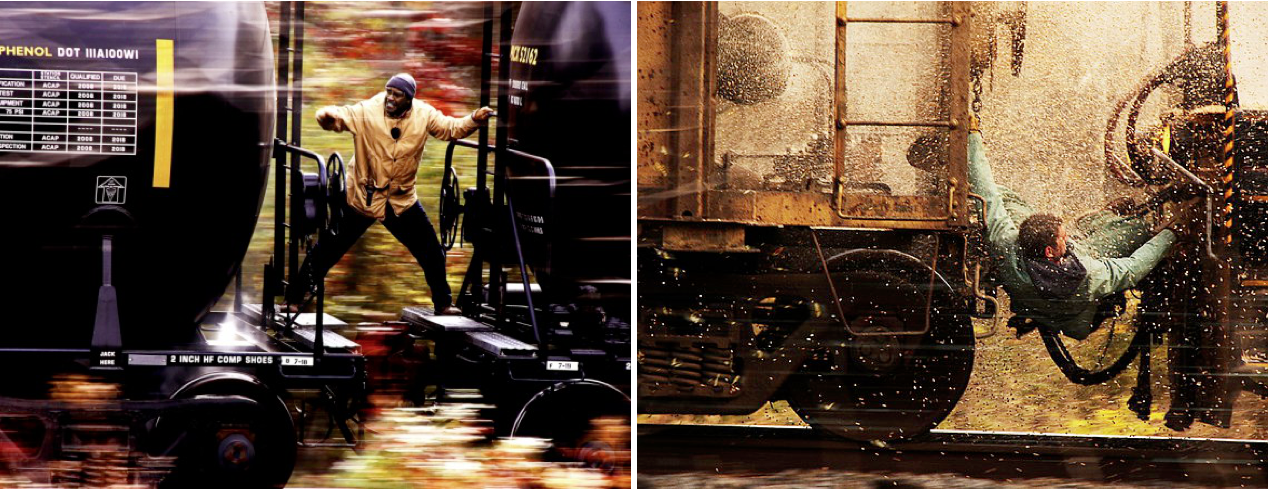

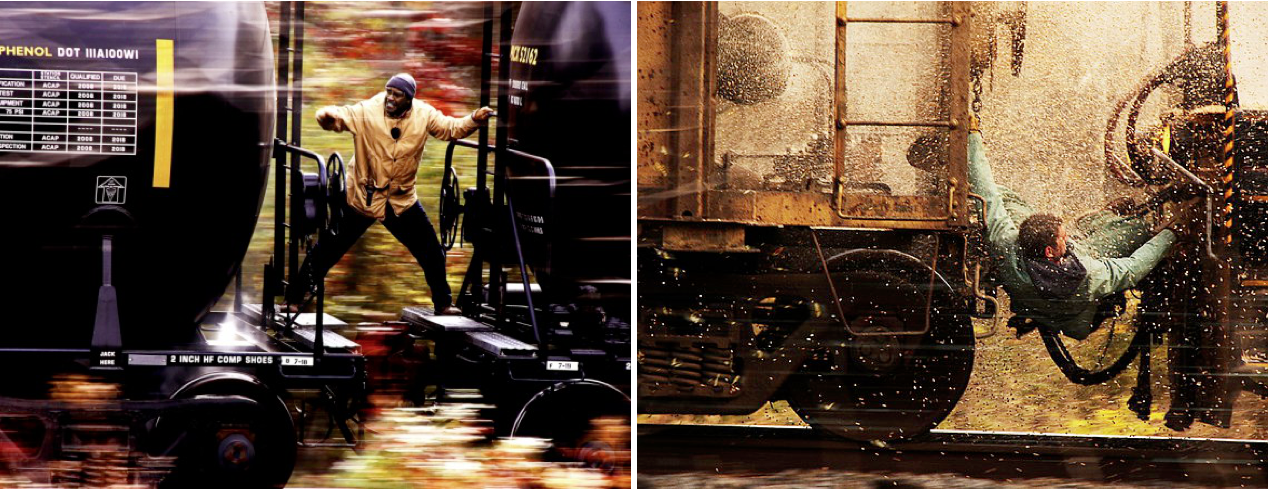

Tentons néanmoins de compliquer le tableau. Scott, certes, n’appartient pas à cette caste de cinéastes mettant en relief leur singularité. Et pourtant, il aura été un de ceux ayant eu la plus claire intelligence de ses moyens, celui qui a le plus nettement exposé les ressorts du cinéma d’action. C’est-à-dire celui qui a le mieux compris l’écartèlement du genre entre la dématérialisation du contrôle et la résistance qu’y opposent les matières lourdes, les masses incompressibles. Celui, aussi, qui a vu que cette structure bifide du genre, divisée entre un versant « idéaliste » (les écrans de surveillance, la réduction informatique du monde) et un autre « matérialiste » (la pesanteur des machines, l’épaisseur des choses), ne trouvait son expression complète que dans les drames de la mobilité, parce que c’est là que se croisent les deux dimensions, le mouvement réel et sa schématisation sur un écran. À ce titre, il est le chaînon manquant entre Rambo, apogée de la matière, et Jason Bourne, comble de la technicisation – bref, le trait d’union entre les deux facettes contradictoires du genre. De là que son motif privilégié soit les transports, les véhicules, tout ce qui conjuge et équilibre la vitesse (et son imaginaire des flux) et la masse (avec l’inertie qu’elle colporte). Avions dans Top Gun, sous-marins dans Crimson Tide, métro dans The Taking of Pelham 123, train dans Unstoppable ; et des voitures partout, sans cesse. De quoi renouer la vieille alliance du cinéma avec toutes les machines mobiles du siècle. Étonnamment, sa trajectoire aura consisté en une sorte de rétrécissement, comme s’il avait fallu revenir à des échelles plus réduites, à des mécanismes plus rudimentaires, pour parcourir à l’envers la voie du progrès technique. Ayant débuté avec des avions – l’incarnation de la vitesse et de la souplesse –, Tony Scott finira sur un train, masse morte emportée par sa force d’inertie et que le réseau informatique le plus évolué ne peut arrêter. Mais dès Crimson Tide, Scott aura tenté d’amender et d’inverser Top Gun : à la virevolte aéronautique, il opposa la gravité et la lenteur des sous-marins, comme il remplaça l’esprit belliqueux par un plaidoyer pour la pondération dans l’usage des missiles.

Tony Scott, le trait d’union (Unstoppable).

L’œuvre entière se ramifie en trois branches : armée, espionnage, transports publics. La seconde aura surtout été représentée par les films réalisés au tournant du siècle, Enemy of the State et Spy Game. La troisième par la fin de la carrière, qui signe un retour aux dimensions urbaines, comme si Scott avait voulu aller à l’encontre de la mondialisation du genre (la tendance massive à nouer des intrigues circulant à travers le globe) et opter pour un ancrage territorial resserré. Déjà vu est à cheval sur ces trois cases. L’armée y apparaît comme motif (les personnages sont des vétérans, et une troupe de soldats est la cible de l’attentat). L’espionnage y trouve une forme hyperbolique dans ce dispositif permettant une restitution intégrale du passé à un instant t, faisant que l’objet de la surveillance n’est plus l’espace, mais le temps, entièrement archivé. La fable se loge dans une ville épargnée par les circuits mondiaux du Capital, la Nouvelle-Orléans – où le film a été tourné seulement un mois après le passage de Katrina. Et le véhicule au centre du film est le plus archaïque qui soit : un ferry, ajointé à quelques bolides tous caractérisés par leur lourdeur (4×4, ambulance, camionnette). Déjà vu n’a pas reçu d’accueil très chaleureux à sa sortie. C’est pourtant l’un des films les plus brillants de Tony Scott, ne serait-ce que pour cette scène incroyable, qui restera l’une des plus grandes scènes de poursuite de l’histoire du cinéma, dans laquelle Denzel Washington course le passé lui-même, talonne l’image fantomatique d’une voiture ayant fait le même trajet quatre jours auparavant. Et rétrospectivement, quand on sait à quel point le cinéma post-11 septembre s’est focalisé sur le terrorisme étranger, on ne peut que savoir gré à Scott d’avoir ranimé la figure ensevelie du terroriste made in America – ce vengeur démentiel au patriotisme perverti, inspiré de Timothy McVeigh, qui fit sauter un bâtiment fédéral à Oklahoma City en 1995.

Lors de la promotion du film, Scott n’avait qu’une formule à la bouche : « not science fiction, but science fact ». Pas le fantasme d’un avenir lointain, robotisé à souhait, mais une spéculation sur le devenir actuel de la science, sur ses possibles proches. Le cinéaste s’était déjà félicité a posteriori d’avoir prévu Google View avec Enemy of the State, qui prédisait les vues satellites et le contrôle des mouvements de chacun en temps réel. Déjà vu prétend à la même anticipation à court-terme. Au lieu de disserter sur un futur hypothétique, il déchiffre les virtualités naissantes de la technique. Et celles-ci se confondent avec la cinématisation achevée du monde. Les salles de contrôle, dans les films d’action, s’apparentent toujours à des salles de montage. C’est là que les traditionnelles bandes de nerds manipulent et accolent les images venues de leur matériel de surveillance. Mais jusqu’alors, ces images étaient, dans les films d’action, doublement limitées : elles butaient toujours sur un angle mort, et ne pouvaient prétendre qu’au titre d’images amoindries, plus sales, plus simples, plus schématiques que celles du cinéma. Dans Déjà vu, le rapport s’inverse. Rien ou presque ne limite le regard jeté sur le passé. La surveillance devient cinéma intégral quand le cinéma se voit remorqué par un contrôle dont il ne figure que la portion congrue.

Mais le plus beau est peut-être ailleurs, dans la manière dont ce dispositif réactive des vieux mythes nés bien avant l’électronique – avant tout cet amour qui naît de la vision d’une image, d’un simulacre. Denzel Washington séduit par la femme dont il surveille le passé répète Dana Andrews foudroyé par l’effigie que lui offre un tableau dans Laura. Chris Marker n’est pas loin non plus, puisque le premier « déjà vu » du cinéma fut celui narré par La Jetée. Et puis se rejoue, à travers la communication, via l’interface de l’écran, entre le héros du présent et l’héroïne du passé, cette vieille idée ici repeinte aux couleurs du contrôle : que l’image que nous regardons nous regarde, ou, tout aussi bien, que le surveillant est surveillé par ce qu’il surveille. Ce croisement entre les mythes romantiques et les fables technologiques a quelque chose d’assez inédit.

Déjà vu (2006).