« Pôle emploi, ne quittez pas », récit de tournée (4/6)

– par Nora Philippe

Voir les 2 photos

La télé et Pôle emploi

Nous revoilà à Paris. L’année commence frileusement. Le lundi 5 janvier 2015, dans la petite salle du Chaplin-Denfert, il n’y a personne, et encore : les spectateurs se sont tous terrés au balcon. Parler, le col tordu, à cinq invisibles. Et pas de question. Me revient en tête le génial entretien bifrons de Philippe Noiret pour la collection « Cinéma cinémas » : dans sa chambre d’hôtel (en tournée), il répond à chaque question du journaliste par la thèse et l’anti-thèse. S’il aime faire la promotion de ses films ? Il trouve cela merveilleux de prolonger ainsi la réflexion autour du film, de se confronter au public, de voyager de ville en ville. Puis, cut, et toujours sur le même ton, rond et avenant : C’est systématiquement éprouvant, le public pose toujours les mêmes questions, on n’a qu’une envie, c’est de rentrer chez soi…

D’utilité publique

Finalement, depuis le balcon, la voix d’une jeune femme s’élève, presque en colère : « Mais pourquoi ne voit-on pas ce genre de film à la télévision ? Votre film est inaccessible en salles, alors qu’il devrait atteindre le plus grand nombre et passer à la télé, que tout le monde le voie. » Sans relever le paradoxe du vide de la salle (cercle vicieux de la fréquentation et de la disponibilité du film au cinéma), je m’attarde sur cette question car elle m’a été posée un nombre notable de fois par les spectateurs, soulignant en creux qu’ils considéraient le film comme d’utilité publique et que c’est pour eux le rôle même de la télévision que de montrer de tels films.

Finalement, depuis le balcon, la voix d’une jeune femme s’élève, presque en colère : « Mais pourquoi ne voit-on pas ce genre de film à la télévision ? »

De fait, Pôle emploi ne quittez pas a une drôle de relation à rebondissements avec la télévision. Au départ, je me battais pour que le film existe coûte que coûte et aurais embrassé n’importe quelle filière pourvu qu’elle produisît le film – un mélange d’inexpérience et d’obstination. La première société de production qui accompagna le film misait sans hésiter sur la filière audiovisuelle, pensant que, « vu le sujet », un pré-achat de chaîne ne serait pas compliqué. Il n’en fut rien. France 5, puis France 2, puis Arte, puis France 3 déclinèrent. Les raisons invoquées variaient de l’habituel et opaque « Cela n’entre pas dans notre ligne éditoriale » à « Le chômage c’est glauque, nos téléspectateurs n’en veulent pas. » France 5 détenait encore les droits d’un film sur le sujet, et la télévision pense par « sujet ». Certains chargés de programme étaient charmés par le projet car il leur rappelait les absurdités bureaucratiques de leur propre employeur, soit France Télévisions. Mais plus mon travail avançait, plus je consacrais de mois à l’écriture, au repérage puis au tournage, plus il m’apparut que le projet prenait une dimension qui dépassait celle de la télévision. Son écriture s’affranchissait de ce que pratiquent les cases « documentaires » des chaînes, qui sont des cache-sexe pour du reportage. A ce titre, le film me semblait aussi dès lors mériter un public et une couverture presse qui dépassent ceux qu’un documentaire télé reçoit.[1] La dégradation de l’offre documentaire sur les chaînes publiques et notamment sur Arte faisait d’ailleurs l’objet de commentaires fréquents lors des débats. Grâce à l’engagement de la société de production Gloria Films puis des distributeurs Docks66, le film a donc pris la voie de l’exploitation cinéma. Mais un film peut encore a posteriori être acheté et diffusé par la télévision. Las, toutes les chaînes ont de nouveau décliné après la sortie.

Récupération / résistance

Nous ne sommes qu’au début des paradoxes. Lors de sa sortie en salles, le film suscite une admiration exceptionnelle de la part… des salles de rédaction des chaînes ! Je circule de plateau en plateau, des rédac’ chef s’exclament : « Ce que vous avez fait est magnifique, tellement juste et nécessaire, d’ailleurs, vous avez fait ce que nous voudrions faire mais que nous ne pouvons pas faute de temps. » Voilà qui est intéressant : la vérité que le film atteint selon eux ne serait affaire que de temps, d’une part, et d’autre part l’urgence dans laquelle travaillent les journalistes ne serait qu’un accident et pas une définition essentielle. Or, cette admiration se porte sur un film qui ne prend jamais le chemin ni de l’explication, de la synthèse, du scoop ou de la violence – précisément tout ce qui lui fut ouvertement reproché de la part de toutes les chaînes (case documentaire) au stade de l’écriture. Ces cases qui imposent aux réalisateurs de documentaires de travailler avec un journaliste…

Dans ce contexte, la façon dont la télévision parla du film à l’antenne fut édifiante. Au « JT » de 20h sur France 2, un sujet de cinq minutes présenta le film à travers une compilation d’extraits surplombée d’une voix off qui résumait les enjeux et les scènes phares : « On voit…on découvre…la directrice…et là, retournement ! La conseillère, et finalement… » . La télévision avait repris ses droits. Dans les formats plus longs, mes interviews étaient entrecoupées d’extraits du film, qui eux, de l’aveu même des journalistes, résistaient : « On ne réussit pas à couper… » (victoire). Lors de l’émission Grand soir de France 3, personne ne coupa la longue séquence du demandeur d’emploi qui ne peut partir à Miami à cause d’un sombre dysfonctionnement administratif : on s’attarde sur son visage, sa résignation digne, son silence. J’étais contente que des centaines de milliers de gens voient ce visage ; c’est un public que ne peut pas atteindre un documentaire en salles, mais c’est en même temps une exposition médiatique que seule une sortie en salles peut susciter. Et à chaque séance, dans tous les coins du pays, des spectateurs spécifiaient qu’ils étaient venus parce qu’ils avaient entendu parler du film à la télévision. Enième variation du pas-de-deux cinéma / télé.

Dancing

En janvier 2015, Pôle emploi ne quittez pas tourne de nouveau en Aquitaine. A Sarlat, dans le Périgord, le Rex existe depuis 1955, et le directeur actuel est le petit-fils des fondateurs. On me reçoit avec fierté : des travaux récents ont ajouté un joli café au cinéma en annexant l’ancienne demeure des grands-parents. De forains itinérants, propriétaires d’un petit cirque, ceux-ci sont devenus exploitants. Leur fils, à plus de 70 ans, me raconte ses rencontres avec Tavernier, Sophie Marceau, Jean-Jacques Annaud venus présenter leurs films à Sarlat, et me confie aimer autant les courts-métrages expérimentaux que La famille Bélier : « Je suis bon public. Et maintenant ce qui m’intéresse beaucoup, c’est la 3D. Mes parents dans les années 1950 n’auraient jamais imaginer un truc pareil, mais ils auraient adorer. » Dans le hall d’entrée, une table remplie de lunettes 3D accueille en effet le visiteur pour bien marquer qu’ici on renoue avec les origines du cinéma comme spectacle populaire et attraction technologique (mais cela, d’ailleurs, a-t-il jamais cessé?). « On a beaucoup soigné l’installation sonore et le confort des sièges : ça, aucun home cinema ne l’aura. C’est ainsi que l’on fait venir les spectateurs, en plus d’une programmation variée incluant des rencontres-évènements. »

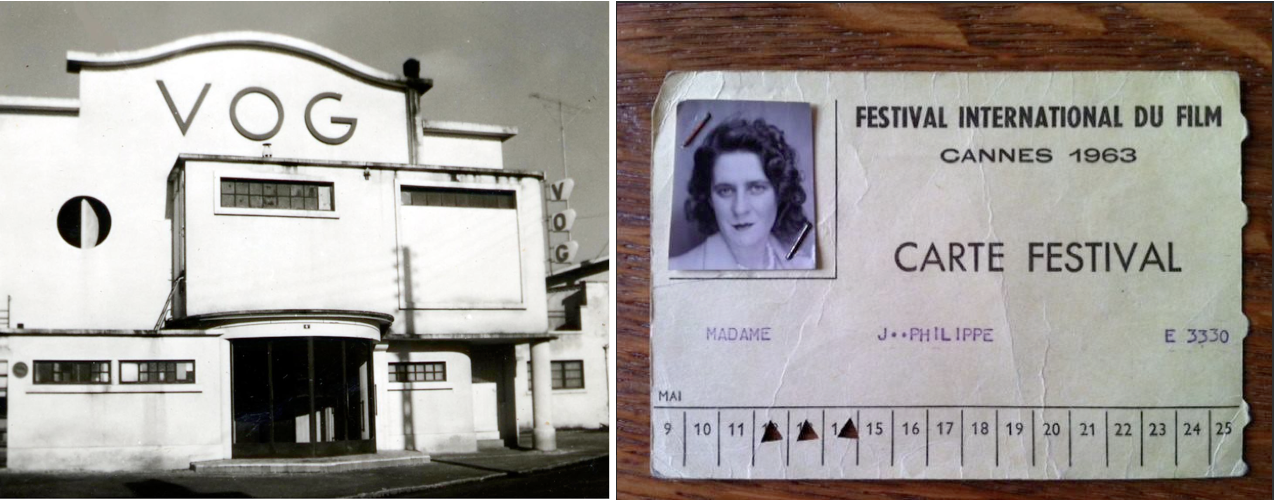

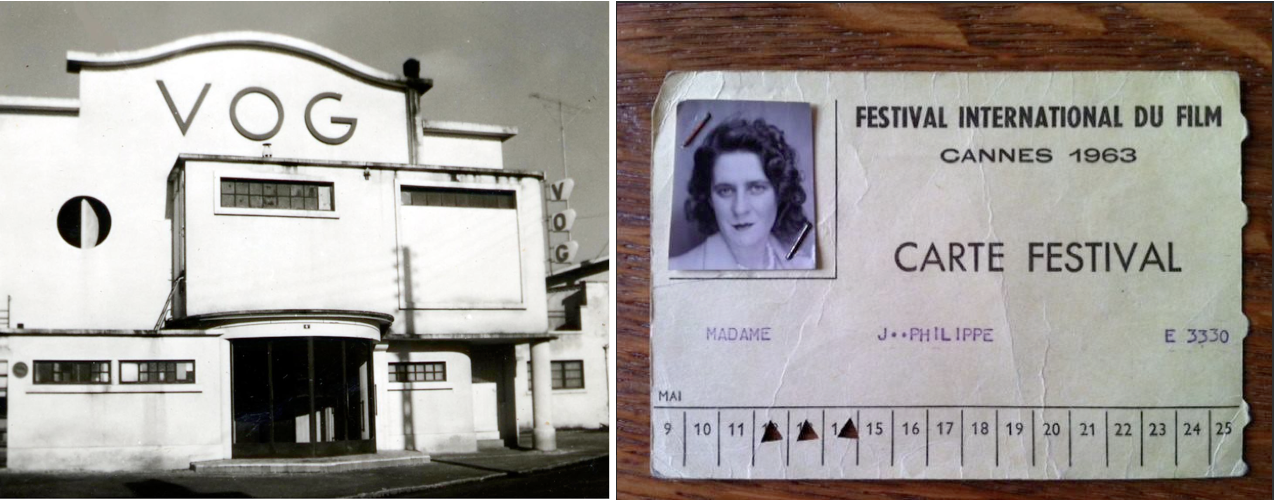

Je n’ai appris que très tard que mes propres grands-parents avaient été exploitants de cinéma. Ils avaient géré pendant deux ans un mono-écran à La-Teste-de-Buch, près du Cap Ferret, au milieu des années 1950. Il paraît qu’ils ne connaissaient rien au cinéma, mais qu’ils étaient contents d’aller à Cannes. Ils passaient beaucoup de westerns. Le Vog, agrémenté de son dancing et de sa brasserie, s’était pourtant rapidement avéré peu rentable, dans un contexte où les trois cinémas de cette petite commune (les deux autres avaient pour nom l’Apollo et le Franklin), tous dotés de dancings et de cafés, se livraient une concurrence acerbe. Toute la famille était rentrée à Nantes. Mon père se rappelle encore des scènes de baisers qu’on lui cachait d’une main fichée sur les yeux.

La question du spectacle

L’attention du public porte souvent sur la mise en scène à l’œuvre dans le film, et sur son caractère soit spectaculaire (« Vous avez quand même privilégié des moments pathétiques ou particulièrement absurdes, n’auriez-vous pas forcé le trait ? »), soit au contraire non-spectaculaire (« Tout reste très soft, il n’y a jamais de véritable scène de violence ou de craquage, vous n’auriez pas édulcoré la réalité ? »). Ce va-et-vient dans la perception du public s’éclaire de différentes manières, et j’y reviendrai dans le dernier épisode de cette série, mais ici je voudrais y répondre sous l’angle, encore, de la dialectique cinéma / télévision, puisqu’il s’agit avant tout d’attente : ce qu’on attend lorsqu’on va voir un film sur Pôle emploi, mais surtout ce qu’on attend lorsqu’on va voir un film au cinéma. Cette question se pose d’autant plus que le film a existé, comme beaucoup de documentaires, sous la forme d’une version télévision (ou version « 52 »), et d’une version cinéma (version longue). Ce qui suscita, légitimement, bon nombre de questions du public et des exploitants, car l’évident distinguo des supports et des modes de diffusion peut ne pas coïncider avec le critère esthétique. En effet, il y a de la télé au cinéma et du cinéma à la télé – l’appartenance à tel ou tel support ne détermine plus aussi sûrement la définition des films, et pourtant le clivage esthétique demeure évidemment : il y a des films de télévision, d’autres de cinéma, des films où il y a du cinéma et d’autres où il n’y en a pas.

Cette relation cinéma / télévision, et plus largement l’opposition salle de cinéma / foyer (ou encore : expérience collective sur grand écran versus expérience individuelle sur petit écran, afin de prendre en compte les tablettes, les Iphones, etc.) se déployait en fait déjà dans les années 1950 avec les mêmes arguments, enthousiasmes et craintes, les mêmes oppositions stériles et les mêmes appels à un « mariage de raison ». La télévision se définirait fondamentalement dans son lien avec le « direct » et avec l’actualité, et en cela Pôle emploi ne quittez pas, si l’on prend un raccourci, appartiendrait au monde de la télévision ; en même temps, certaines actualités auraient davantage leur place au cinéma – dès les années 1950 une part de l’opinion considère que la salle est le lieu par excellence, contre la télévision, pour certains directs d’importance : couronnement de reines et autres coupes du monde de football. Ce qu’on retrouve d’ailleurs dans les salles de cinéma aujourd’hui. Mais revenons à la discrimination esthétique : un même tournage peut-il nourrir un film de télévision et un film de cinéma ? Le fameux producteur Pierre Braunberger proposait un truc intenable mais intéressant en 1962 : « Je conçois une collaboration entre le cinéma et la TV : la possibilité, avec les mêmes documents, montés différemment, de faire de grandes émissions de TV, de bons films de court-métrage et peut-être même des films scientifiques. »[2]

Le film que j’ai réalisé pour, et disons-le, grâce à la télévision, soit LCP-Assemblée nationale, ne répondit pas aux critères de la chaîne et les responsables nous le firent savoir. Il aurait fallu faciliter la compréhension des spectateurs, documenter (sous-titrer les acronymes…). Les dernières semaines du montage furent consacrées à monter en quelque sorte parallèlement les deux versions. Au final, la différence entre celles-ci n’est que de 22 minutes, car je voulais garder un rythme soutenu et condensé, mais la version cinéma fait exister des visages, des silences, des décors plus longuement, elle dessine plus profondément certains personnages essentiels et surtout, à travers sept séquences qui ne figurent pas dans la version courte, instille, je l’espère, un énième facettage dans la représentation du monde du travail.

Sitcom

Pour finir sur les relations du film avec le petit écran, ajoutons que le film joue avec certains codes visuels de la télévision : la ressemblance de l’espace de l’agence avec les décors d’une sitcom était assez inspirante. Parce que les agents n’ont pas de bureau attitré et bougent d’un box à l’autre selon la plage horaire et leur tâche, tous les bureaux se ressemblent. Ceux-ci ne sont ni fermés ni ouverts – ils sont séparés par des parois de verre sur lesquelles sont représentées d’étranges silhouettes humaines, conférant une atmosphère encore plus fantomatique à ces lieux qui semblent parfois peuplés d’automates. Les boxes sont alignés sur une coursive arrière, qui sert à se replier en cas d’échange violent avec un demandeur d’emploi ou en cas d’« invasion » (le mot en interne pour toute occupation militante de l’agence) ; pour nous, donc, les coulisses. Régulièrement, les échanges entre agents se faisaient non pas face à face mais assis sur le même plan, du même côté du bureau, le tiers étant l’ordinateur. Nous mettions alors la caméra à côté de l’ordinateur afin de recréer une scène de théâtre, afin d’ « aplatir ». Or, de l’ordinateur sortaient les injonctions de la hiérarchie, souvent incompréhensibles : voilà Dieu qui commande, le deus ex machina. Et comme nous n’étions pas équipés pour faire du champ / contre-champ, cela nourrissait le dispositif champ / hors-champ. Champ : les automates et les fantômes. Hors-champ : un dieu invisible qui préside à des rites obscurs autour de l’emploi. Par ailleurs, les personnes que je filmais étaient pour bon nombre imprégnées de la culture de la série, avaient grandi avec Friends… Elles consacraient une partie du déjeuner à commenter le programme TV de la veille ou du soir, et les références télé affleuraient régulièrement. Les décors de studio aidant, je suis convaincue que leur façon d’interagir et de se mouvoir dans l’espace, avec la caméra comme point d’appui, était plus ou moins consciemment liée à des codes issus de la sitcom. J’ai donc souvent déterminé mon cadre en le calant sur les lignes droites du décor et sur ce que celui-ci imposait d’auto-mise en scène aux personnages.

CHAMP : LES AUTOMATES ET LES FANTÔMES. HORS-CHAMP : UN DIEU INVISIBLE QUI PRÉSIDE À DES RITES OBSCURS AUTOUR DE L’EMPLOI.

A ce titre, la séquence qui traite de la dématérialisation des archives (où il est question des chouchemises) montre des allées et venues très théâtrales, où les corps circulent avec un tempo merveilleux d’un panneau à l’autre. J’aurais beaucoup moins bien fait en orchestrant moi-même les entrées et les sorties de champ. Au-delà, j’ai aimé penser que cette façon qu’ont les personnages de mettre en scène leur travail nourrissait ce qu’on pourrait appeler un processus de figuration : dans cette atmosphère anxiogène et absurde, dans ces journées à la fois trop courtes et interminables, ces jeux de scène permettaient de faire figure, et figurer, dans tous les sens du terme, permet de survivre. Ce qu’Erving Goffman a très bien analysé en termes de « face » : les personnages de Pôle emploi ne quittez pas sont très occupés à garder la face, processus social et symbolique qui passe intrinsèquement par la mise en scène. Et c’est sans doute à ce titre-là que l’expérience de la salle avait tout son sens. Je voulais que ce soit collectivement que les spectateurs soient confrontés à ces personnages naviguant douloureusement entre, d’une part, leurs convictions et aspirations personnelles, et d’autre part, un système niant toute possibilité de personnalisation. Entre ces deux pôles, dans le film, le collectif n’existe pas. Dans la salle, si.

[1]Cette expérience, doublée par mes expériences de productrice ces mêmes années sur de très beaux projets de documentaires d’auteur qui furent tous méthodiquement refusés par les grandes chaînes, confirmait s’il le fallait que la seule filière pour un type de documentaire indépendant dans le propos comme dans la forme, n’était plus que le cinéma. Ces cinq dernières années, les milliers d’acteurs de la filière documentaire (voir le groupe Nous sommes le documentaire) ont fait le même constat désespéré, puisque la salle ne peut pas non plus absorber ce flot de sorties.

[2]Cité dans Passage du cinéma, Annick Bouleau, Ansedonia, 2013, citation 114, p.55.