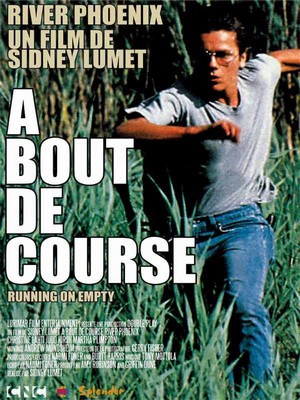

Fiche technique

À bout de course

Réalisation : Sidney Lumet

Scénario : Naomi Foner Gyllenhaal

Musique : Tony Mottola

Etats-Unis, 1988 – 1h55 – VOSTF

Interprétation

Danny Pope : River Phoenix

Arthur Pope : Judd Hirsch

Annie Pope : Christine Lahti

Lorna Phillips : Martha Plimpton

Danny, jeune homme de 17 ans, est le fils d’anciens militants contre la guerre du Vietnam. Ses parents Annie et Arthur Pope avaient organisé un attentat à la bombe contre une fabrique de napalm, provoquant la mort d’un gardien. Depuis, les Pope sont en fuite. Danny vit difficilement cette obligation de clandestinité qui les condamne à de fréquents déménagements. Tout va basculer lors de sa rencontre avec Lorne Philips, la fille de son professeur de musique.

PRÉPARER LA PROJECTION

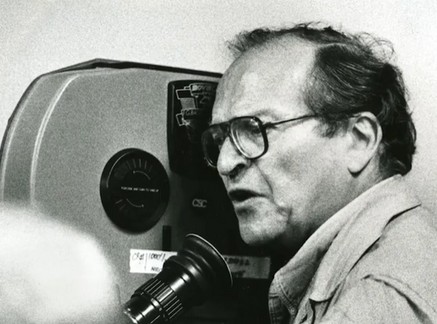

Sidney Lumet : un miroir de l’Amérique

Cinéaste new-yorkais par excellence, Sidney Lumet (1924-2011) a consacré son œuvre à explorer les contradictions morales et sociales de son pays. Issu du théâtre et de la télévision, il s’impose dès 12 Angry Men (1957) comme un observateur aigu des institutions américaines et des dilemmes de la conscience individuelle. Dans Serpico, Network ou The Verdict, il met en scène des personnages confrontés à la corruption, au mensonge ou à la perte de repères, révélant une Amérique tiraillée entre idéaux démocratiques et réalités du pouvoir. Son style, sobre et direct, privilégie la vérité des acteurs et la tension dramatique plutôt que l’effet spectaculaire. À travers ses films, Lumet dresse un portrait lucide et humaniste d’un pays en quête de justice, où chaque individu devient le miroir de ses contradictions.

Avec À bout de course (1988), Lumet déplace cette réflexion du champ institutionnel vers la sphère intime. Le conflit moral n’oppose plus un individu à la société, mais un fils à ses parents, porteurs d’un passé politique devenu fardeau. En filmant une famille condamnée à la fuite, il poursuit son interrogation sur la responsabilité, la loyauté et la difficulté de vivre en accord avec ses convictions dans une Amérique en perte d’idéaux.

Ressource complémentaire

![]() Ciné-club de Caen : bio-filmographie commentée de Sidney Lumet

Ciné-club de Caen : bio-filmographie commentée de Sidney Lumet

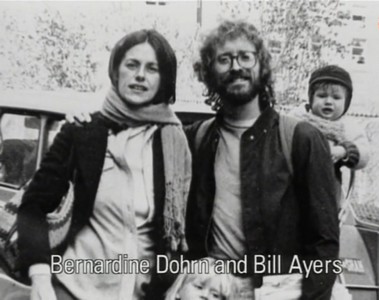

Contexte politique : le Weather Underground

Né à la fin des années 1960 au sein du mouvement étudiant américain, le Weather Underground est un groupe radical issu du SDS (Students for a Democratic Society). Dans un contexte de guerre du Vietnam, de luttes pour les droits civiques et de répression policière, ces jeunes militants choisissent la clandestinité et l’action violente pour dénoncer l’impérialisme américain. Entre 1970 et 1975, ils revendiquent plusieurs attentats à caractère symbolique contre des institutions gouvernementales (Pentagone, Capitole) sans faire de victimes, accompagnés de manifestes appelant à la révolution. Parmi ses figures emblématiques, Bernardine Dohrn et Bill Ayers, intellectuels charismatiques, deviennent des icônes de la contestation radicale. Leur itinéraire inspire le couple de fugitifs Arthur et Annie Pope du film, dont la fuite perpétuelle traduit à la fois la ferveur idéaliste de ces années militantes et le désenchantement d’une génération confrontée au poids de ses choix politiques.

Ressource complémentaire

![]() Wikipédia : histoire du Weather Underground

Wikipédia : histoire du Weather Underground

Le prologue

Le visionnement du prologue permet d’impliquer les élèves avant la projection et d’amorcer le travail pédagogique par l’examen du cadre fictionnel proposé le film. L’incipit définit en effet l’horizon d’attente du spectateur à partir d’un cahier des charges narratif et stylistique :

– cadre narratif : espace et temps de l’action, présentation des personnages, annonce de l’intrigue, situation de l’action au sein du récit.

– cadre stylistique : traits d’appartenance de genre, effets de mise en scène, motifs symboliques.

À cet égard, le choix du premier plan est toujours significatif de la stratégie d’entrée dans la fiction : un plan général propose ainsi l’introduction progressive du contexte du récit tandis qu’un gros plan met en évidence un élément symbolique et/ou dramatique jouant un rôle de pivot sémantique à l’échelle de la séquence ou du film entier.

Pistes d’observation

Une famille en fuite

La famille Pope vit dans la clandestinité pour échapper à la justice après un attentat militant contre la guerre du Vietnam commis par les parents. Relever dans le film les scènes manifestant les contraintes de cette vie clandestine sur les membres de la famille.

Danny et Lorna

La relation amoureuse entre Danny, le fils aîné, et Lorna, la fille du professeur de musique, provoque le désir d’émancipation du personnage. En quoi ces deux personnages complémentaires se distinguent-il au sein de leurs familles respectives ?

Le poids du passé

Le passé militant des parents imprègne leur quotidien. Identifier les manifestations de cette histoire militante au sein du récit.

ANALYSE DU FILM

Une famille clandestine

La fuite permanente est la condition d’existence des Pope, dont À bout de course explore les implications intimes. Sans cesse contraints de changer de ville, de nom et d’apparence, les membres de la famille vivent dans un présent suspendu, interdisant toutes relations durables, comme le maintien des liens avec les parents. La séquence dans laquelle Arthur Pope apprend avec retard le décès de sa mère témoigne ainsi avec pudeur du prix à payer pour cette vie clandestine. Cette instabilité modèle l’adolescence de Danny, condamné à une existence fondée sur le secret qui constitue un obstacle à sa relation avec Lorna. Tout l’enjeu dramatique du film réside précisément dans cette contradiction entre la préservation sous contrainte de l’unité familiale et le désir de Danny de construire une vie conforme à ses aspirations sentimentales et artistiques.

Activité pédagogique

![]() Schéma dramatique : la construction du récit

Schéma dramatique : la construction du récit

Danny et Lorna

L’histoire d’amour entre Danny et Lorna condense les tensions majeures du film : l’opposition entre fidélité à la cellule familiale et désir d’émancipation. Dès leur rencontre autour du piano, Danny entrevoit un monde de stabilité et d’harmonie, dans lequel il peut pleinement exprimer son goût pour la musique. Mais cet élan se heurte à sa loyauté familiale qui le conduit à repousser Lorna pour préserver le secret de ses parents. La scène de la fenêtre, citation de Roméo et Juliette, rejoue le motif des amours empêchées, mais le film en déplace l’issue : au lieu d’un renoncement tragique, l’amour devient i le vecteur d’une émancipation rendue possible par le renoncement d’Arthur qui accepte que son fils suive sa propre voie. Cette décision permet de retisser le fil de l’histoire familiale : Danny habitera désormais chez ses grands-parents pour étudier à l’université Juillard, reprenant à son compte l’ambition artistique de sa mère qui l’a initié à la musique.

Activité pédagogique

![]() Plan mystère : le canotier de Danny

Plan mystère : le canotier de Danny

La mémoire militante

Dans À bout de course, le passé militant des parents — leur engagement radical contre la guerre du Vietnam — continue d’imprégner leur vie quotidienne. Lors de l’anniversaire d’Annie, le prénom « Sam » sur le gâteau rappelle la victime blessée de l’attentat, signe d’une culpabilité vivace. Les cadeaux faits main, loin d’être anecdotiques, traduisent le refus du consumérisme hérité de leur combat politique.Le titre du film renvoie à l’épuisement d’un combat politique désormais obsolète dont la famille Pope assume les douloureuses conséquences, tandis que Gus, leur ancien camarade de lutte s’engage dans une fuite en avant criminelle à l’issue fatale. À cet égard, le film propose une méditation désabusée sur le prix à payer de l’idéalisme révolutionnaire pour les militants de la guerre du Vietnam.

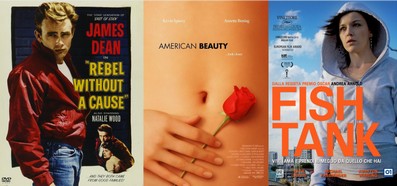

La contestation adolescente au cinéma

Miroir privilégié de la société, le cinéma s’est abondamment intéressé à la cellule familiale et à ses mutations au fil des décennies. Durant la période classique, les personnages de parents apparaissent le plus souvent comme des repères rassurants, des garants essentiels de l’ordre moral et de la cohésion sociale. La donne change dès le tournant des années 50, lorsque s’impose à l’écran la figure de l’adolescent, souvent rebelle et réfractaire. L’image parentale idéalisée ne résistera pas longtemps aux assauts de la jeunesse, qui incarnera dès lors les principaux bouleversements qui agitent le monde. Le conflit des générations, l’essor de la contre-culture, l’opposition à la guerre du Vietnam, la revendication des minorités, le féminisme…, conduisent nombre de cinéastes à interroger ou à contester ouvertement le modèle parental traditionnel. Plus tard, les questions du divorce, des familles recomposées, de l’homoparentalité, prendront le relais d’une problématique qui n’a eu de cesse d’être reformulée avec le temps.

Ressource complémentaire

![]() CNC : livret enseignant sur À bout de course

CNC : livret enseignant sur À bout de course

![]() Revue Éclipses : Sidney Lumet, dans le sens de la marge

Revue Éclipses : Sidney Lumet, dans le sens de la marge

Crédits

Textes originaux : Youri Deschamps / Coordination éditoriale : Renaud Prigent / Édition : Café des Images avec le soutien de Normandie Images