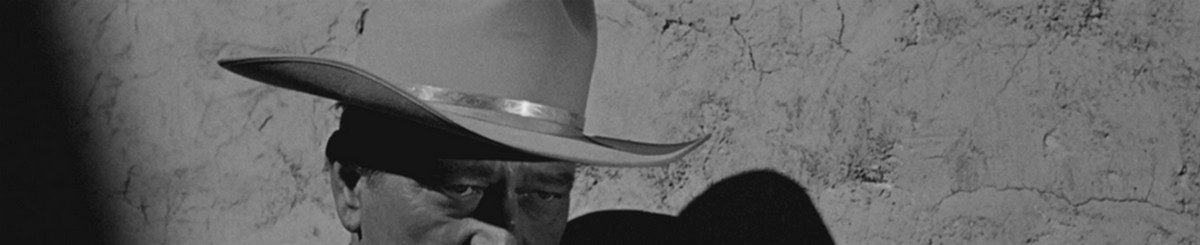

Duel épique : Vera Cruz de Robert Aldrich (1954)

Vera Cruz se situe idéalement à la croisée de la tradition et de la modernité. De la tradition, il conserve les grandes scènes d’action spectaculaires tournées en extérieurs naturels avec de très nombreux figurants ; de la modernité, il adopte le point de vue démystificateur en développant une vision très noire et désenchantée des relations humaines, où les supposés héros ne brillent plus d’aucun lustre.

Alors que la révolution mexicaine fait rage, l’Empereur Maximilien engage le hors-la-loi Joe Erin (Burt Lancaster) et un ancien officier de l’armée Sudiste, Benjamin Trane (Gary Cooper), pour escorter la comtesse Duvarre jusqu’à Vera Cruz. Lorsque les deux hommes découvrent que le carrosse dissimule en fait une importante quantité d’or, ils fomentent un plan pour s’en emparer. Mais de son côté, le hors-la-loi conclut le même marché avec la comtesse, tout aussi cupide, tandis que Trane se laisse finalement convaincre par une jeune autochtone, Nina (Sara Montiel), de se ranger du côté des rebelles Juaristes. Au cours d’une attaque, Erin réussit à récupérer l’or, avec lequel il s’enfuit. Mais Trane le rattrape et lui ordonne de se rendre. Seul un combat singulier pourra les départager.

Mise en scène

Erin bondit alors sur la place, tel un fauve prêt à en découdre par tous les moyens. Face à Trane qui le tient en joue avec sa winchester, il réclame « une honnête chance de dégainer », si bien que le protocole typique du duel s’enclenche. Les deux adversaires s’avancent lentement l’un vers l’autre, le cadre se resserre sur les visages, puis la mise en scène multiplie les angles de prise de vue avant de s’attarder comme il se doit sur les mains se positionnant à proximité des armes. Mais lorsque parle la poudre, la sanction se fait curieusement attendre pendant plusieurs secondes. Qui est le vainqueur ? Mû par une sorte d’instinct-réflexe, le hors-la-loi rengaine son révolver en le faisant tournoyer autour de son doigt, marque un temps d’arrêt, puis il s’écroule enfin à terre. Filmé en contre-plongée, Trane s’approche, et l’on remarque alors que la caméra est légèrement « débullée », qu’elle n’est plus tout à fait d’aplomb, comme si quelque chose venait de se dérègler.

Analyse

Ce qui s’enraye ici, ce n’est rien d’autre que la mécanique-même du duel dans sa forme épique. L’acte est dépourvu de tout héroïsme, comme en témoignent les larmes de Trane, agenouillé auprès de sa victime, laquelle lui renvoie l’image de son échec personnel et de la face sombre de sa propre trajectoire (ancien officier Sudiste vaincu, reconverti en mercenaire par nécessité financière).

La rédemption par l’amour semble même lui être interdite. Certes, on voit Nina courir à la rencontre de Trane, mais l’élan de la jeune mexicaine reste sans effet. La réunion des deux personnages est en effet soustraite à la pleine représentation, et le film s’achève par le crépuscule d’une idole, qui disparaît dans le point de fuite, traversant un champ de ruines et de cadavres.

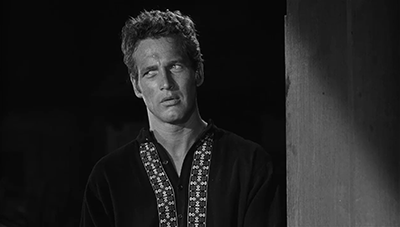

Duel tragique : Le Gaucher d’Arthur Penn (1958)

Lorsqu’il réalise Le Gaucher, d’après un scénario de Gore Vidal, Arthur Penn a pour ambition d’investir une figure légendaire du Far West sous un angle contemporain. Son Billy le Kid sera dès lors dépouillé de l’aura romantique attendue, à laquelle le cinéaste préfère une approche beaucoup plus psychologique, voire psychanalytique.

Vu par Penn, le Kid (Paul Newman) est un adolescent perturbé en quête de figure paternelle, qu’il trouve en la personne de Tunstall (Colin Keith-Johnston), un éleveur, qui l’embauche, l’éduque et le prend en affection. Mais Tunstall est tué lors d’une embuscade tendue par des rivaux, avec la complicité du shérif local. Billy n’a plus alors qu’une seule idée en tête : venger la mort de son protecteur. Il abat deux des tueurs et se réfugie dans un village voisin, où il fait la connaissance de Pat Garrett (John Dehner), qui le protège et fait bientôt office de nouveau père de substitution. Malgré la loi d’amnistie sur la guerre entre éleveurs, Billy abat le dernier des assassins pendant le mariage de son ami avant de s’enfuir. Dès lors, Garrett accepte la charge de shérif qu’on lui propose et se donne pour objectif d’arrêter le jeune fuyard.

Mise en scène

Le duel final s’amorce sous les auspices de l’inversion des codes traditionnels, dans la mesure où Billy s’avance vers Garrett de dos. L’effet de perturbation du motif classique est de surcroît amplifié par un raccord à cent quatre-vingt degrés sur le visage de l’adolescent tourmenté, filmé depuis l’intérieur de la maison de l’armurier où il a trouvé refuge. Le montage entretient ensuite l’illusion d’un face-à-face entre les deux adversaires (comme s’il s’agissait d’amorcer coûte que coûte la configuration usuelle, contre la volonté du protagoniste), mais un plan de demi-ensemble vient nous rappeler que Billy est en fait toujours tourné vers son hôte, et qu’il se parle à lui-même davantage qu’il ne s’adresse à son interlocuteur, en une sorte d’introspection aussi impromptue que douloureuse. Lorsqu’il se retourne enfin, Garrett fait feu et le Kid est mortellement touché. Avant de rendre son dernier souffle, il tire sa révérence en accomplissant un geste lourd de significations, au regard de la trajectoire du personnage : il lève le bras gauche pour montrer qu’il n’avait pas de révolver, mais la posture qu’il déploie évoque également la « main tendue » vers ce « re-père » démissionnaire qu’est devenu Garrett en acceptant la charge de Shérif (on se souvient qu’au début du film, le protecteur du Kid est abattu avec la connivence du représentant de la loi). Western sur le mal être adolescent, Le Gaucher réaménage ainsi le motif du duel final selon les termes d’une tragique liturgie suicidaire.

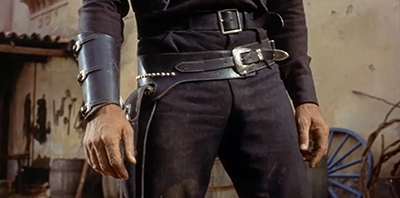

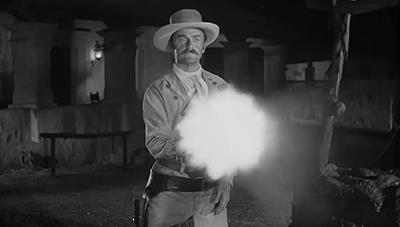

Duel maniériste : Le Bon, la Brute et le Truand de Sergio Leone (1966)

Avec le western italien, le genre entre dans une phase maniériste. Dès lors, il s’agit moins de traiter de l’histoire de l’Amérique que du western en tant que tel – ses formes, ses figures, ses motifs –, qui constitue le sujet réel de l’essentiel de la production transalpine.

La scène du « duel à trois » (ou « triello », selon la propre terminologie de Sergio Leone) dans Le Bon, la Brute et le Truand relève exemplairement de ce primat de la manière sur la matière. Elle intervient dans le dernier quart du film. Blondin (Clint Eastwood, « le Bon »), Sentenza (Lee Van Cleef, « la Brute ») et Tuco (Eli Wallach, « le Truand ») s’affrontent dans le cimetière de Sad Hill où sont enterrés les deux cent mille dollars qu’ils convoitent. Seul Blondin sait dans quelle tombe est caché le magot, et il annonce qu’il a inscrit le nom du défunt enterré sur une pierre qu’il pose à terre, au centre de l’espace dans lequel ils sont rassemblés (mais le spectateur voit distinctement le morceau de roche vierge de toute inscription).

Mise en scène

Pure chorégraphie muette, la mise en scène de Leone accède à une autonomie souveraine. Les trois personnages se disposent lentement en triangle dans l’espace circulaire bordant le cimetière, qu’un plan d’ensemble en plongée désigne clairement comme « l’arène » du spectacle à venir. L’action sera exclusivement immobile, le cadrage et le montage se chargeant seuls de procurer à la situation la dynamique nécessaire à la dramatisation de la séquence. Tout est affaire de prise de vue, de raccords et de rythme. La durée se dilate à la faveur d’un découpage qui dynamite les rapports d’échelles habituels, où l’on glisse « musicalement » d’un plan large à un autre très serré. Les visages se crispent, les regards circulent dans la stase et les mains apprivoisent le magnétisme des holsters ou autres ceinturons fétichisés par la caméra. L’imminence de la résolution attendue est ainsi suspendue pendant plus de quatre minutes et demie (et près de quatre-vingts plans). Lorsqu’une soudaine accélération rythmique signale l’arrêt des hostilités mutiques, Blondin tire le premier et envoie directement Sentenza dans les coulisses du « triello » (une tombe fraîchement creusée), tandis que Tuco est réduit à jouer les utilités bouffonnes avec son colt enrayé.

Dilaté et amplifié à l’extrême, le motif du duel se transforme ici en une véritable « aria » pour la mise en scène opératique de Leone, dont la virtuosité est restée sans égale.