« Pôle emploi, ne quittez pas », récit de tournée (6/6)

– par Nora Philippe

Voir les 3 photos

Dernière danse

« Le Réel, lui, ne connaît que des distances, le Symbolique ne connaît que des masques; seule l’image (l’Imaginaire) est proche, seule l’image est « vraie » (peut produire le retentissement de la vérité). »

Roland Barthes, « En sortant du cinéma »

Drapeau & signatures

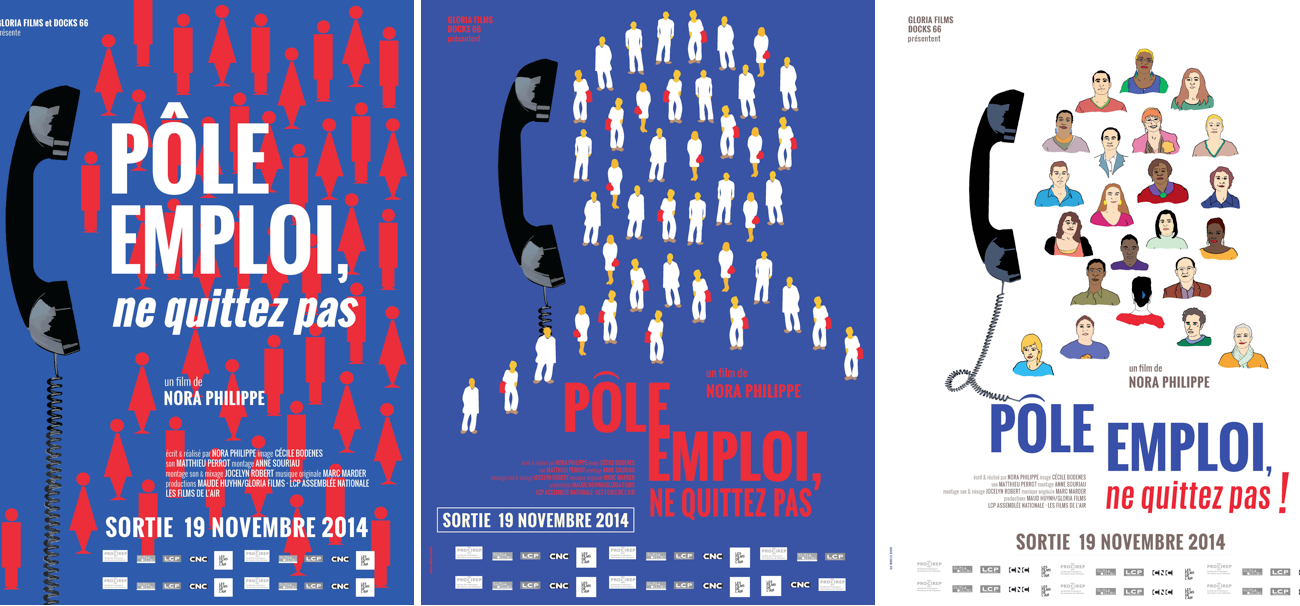

Nous sommes à Lyon. C’est la dernière date de la tournée ; j’ai peur de finir par accoucher dans un wagon ID-ZEN et je cours aussi, à force, le risque d’entendre mon bébé prononcer « Pôle emploi » avant « Papa » ou « Maman », la mauvaise farce. Côté logement, merci, on m’a mise dans un appart’hotel aux couleurs de Pôle emploi : bleu, blanc, rouge. Décidément, dans cette histoire, il y des fils (bleus-blancs-) rouges qui se dessinent, et qui avaient d’ailleurs été l’objet de longues discussions au moment de la confection de l’affiche. Sa conception a pris deux mois et a suscité d’interminables débats. Je n’étais jamais contente – comme, je crois, tout réalisateur. Pendant la tournée, de très nombreux exploitants en ont souligné la qualité. De fait, l’exercice de cohabitation entre affiches sur une façade de cinéma prend des dimensions de guerre fratricide. Je demandais aux exploitants ce qui fait une bonne affiche de cinéma (j’avais d’ailleurs même sollicité l’avis de certains alors que nous étions encore en phase de tests), aucun ne me donna une recette, mais tous me dirent qu’elle était « belle », ce qui va exactement à l’encontre des méthodes que nous appliquons d’ordinaire à la chose : « Il ne faut pas une belle affiche mais une affiche efficace… »

Dès que l’on manipule les couleurs du drapeau français, on a l’impression d’être dans une iconographie du FN. Horreur.

En Normandie, dans ce cinéma flambant neuf magnifique, l’affiche est déployée en grand, couvrant presque plus de surface que tous les spectateurs réunis. Enorme problème que l’acheminement des affiches. Les affiches s’achètent ! Certains cinémas en acquièrent de grandes, d’autres de petites, mais au final, cela ne va jamais : les associations qui invitent le film jugent toujours qu’elles sont arrivées trop tard, ou que l’exploitant les a mal placées. Un soir, on me demande de signer une affichette du film. A Pessac, un spectateur avait insisté pour que je signe une brochure de programmation. J’aurais tendance à regarder derrière moi : Mais où se trouve donc la personne à qui l’on demande de signer ? Jean Rochefort décrit… ce genre de scène dans Ce genre de choses :

Belmondo signe autographe sur autographe. Apitoyé, on m’en demande un. Pour en rire et par dérision, je signe « De Funès ». Rapidement, autour de moi, on se presse, je persiste et signe « De Funès », puis l’amour-propre m’envahit et, courageusement, je décide d’utiliser mon patronyme. Le récipiendiaire: « – Qui c’est ça, Rochefort ? – C’est moi. – Soyez gentil, signez « De Funès ».

Disponibilité

Le plus beau aura été de voir des gens entrer dans le cinéma comme en une maison ouverte et demander : Qu’est-ce qui passe maintenant ? Cela n’existe pas vraiment dans les grandes villes. Les écrans brillent de leur perpétuelle disponibilité. Cela rejoint ce que disait Barthes de l’expérience du spectateur de cinéma, cette disponibilité anonyme, alanguie, donc érotique, qui brille dans le corps installé dans les rangs noirs de la salle. Je ne pense pas que beaucoup de gens soient entrés dans une salle qui passait Pôle emploi ne quittez pas de cette façon, ouverte, disponible, mais ceux qui l’ont fait, je les ai remerciés intérieurement.

Le débat lui-même est une épreuve de disponibilité, et une tentative de contact, un peu comparable au tournage. On réalise des films documentaires par vœu de contact, pour toucher de son propre corps le réel des autres, le bruit, la peine, l’éclat, les directions plus ou moins hasardeuses que leur monde prend. On filme pour toucher et être touché. Le documentaire est un art haptique. Je ne peux décrire l’acte de filmer en documentaire autrement que par la circulation d’une énergie, et par l’engagement physique donc moral du réalisateur dans le réel qu’il investit. La tournée prolonge cette étrange danse où il faut chaque instant donner de soi tout en ne fusionnant jamais avec son objet, laisser parler le réel de l’autre tout en maintenant une distance qui permet le discours.

Pendant le tournage, le corps du réalisateur ne doit pas être une force occupante, mais une invitation au contact, une pâte sur laquelle le réel va s’imprimer. Il doit, je crois, fonctionner comme une sorte d’interface. A la fin du film La punition, Jean Rouch lit en voix off cette citation de L’amour fou de Breton :

« Aujourd’hui encore, je n’attends rien que ma seule disponibilité, que cette soif d’errer à la rencontre de tout. » (dans le cadre strict de ma caméra, ajoutera le documentariste)

Je suis convaincue qu’il faut circuler dans cette disponibilité gigantesque, toutes antennes dehors, être aimant dans les deux sens du terme, pour réussir un tournage documentaire. Un exemple a contrario le raconte bien : le cinéaste documentariste américain Richard Leacock voulait depuis toujours filmer en Amérique du sud un enterrement d’enfant. Il imaginait une procession pathétique et solennelle, les longs pleurs des proches, etc. Un jour, la situation se présente, il sort sa caméra. Mais rien ne se déroule comme dans son fantasme : la procession est joyeuse et chaotique, les enfants jouent dans le cimetière et vont jusqu’à arracher des bouts de métal du cercueil. Leacock est si horrifié qu’il ne parvient pas à filmer. Plus tard, il s’en voudra terriblement. Le réel était là, il fallait l’accueillir. Qui plus est, si Leacock avait tout de même filmé, il est certain qu’il aurait découvert au montage, dans ses rushes, la charge émotive – du moins le sens – qu’il recherchait. Pour filmer le réel et le transmuer en images, il faut donc être d’une part, à la fois nourri d’images et en mesure d’accueillir les images des autres et, d’autre part, être soi-même vierge d’images – images au sens de fantasmes, de scénarios verrouillés qui ne permettent de trouver son plaisir qu’à un seul endroit, selon un protocole spécifique.

Avec l’ingénieur du son Matthieu Perrot, pendant la pause déjeuner, à la borne téléphonique de l’agence, pour régler quelques désagréments d’intermittence.

De fait, en documentaire, on ne s’attache vraiment qu’à créer des « dispositifs attrape-hasard ». On tente de bouger en même temps qu’une réalité donnée, de faire corps sans se fondre. Durant le tournage de Pôle emploi ne quittez pas, il nous fallut aussi parfois nous mettre en jachère, en retrait, et attendre, voire s’épargner, ou disparaître du champ de l’action. Il fallait aussi parfois régler quelques problèmes administratifs pressants. En tout état de cause, j’essayais de penser avec mon corps. J’essayais de saisir non pas toujours le verbe ni les dialogues, mais l’énergie. S’asseoir par terre. Regarder. Ne pas accumuler des rushes. Cet état de disponibilité d’une équipe est difficile à obtenir parce qu’avoir une caméra en main vous met dans une position de capture (sans parler du fait que les budgets réduits obligent à rentabiliser chaque minute des tournages). Or, filmer se loge dans ce va-et-vient entre capture et empreinte. La prise de son se rapproche davantage de cette attitude; elle est beaucoup plus ouverte que le cadre image (l’écoute, par définition, est large et trop large – impossible de fermer son oreille, le son est cruel. Les micros captent toujours trop les rumeurs du monde alentour, si tant est que l’on veut se concentrer sur les dialogues), elle peut avoir quelque chose de la flânerie, et même de la perdition océanique. J’aimais observer Matthieu circuler lentement, sa mixette suspendue à un porte-bébé BabyBjörn reconverti, le corps entier suivant sa perche déployée dans les parages des plafonds, le nez en l’air (le geste de sa concentration), puis soudain plonger le micro vers un groupe ou une personne. Et nous lancer un clin d’oeil. Daniel Deshays, dans un entretien en 2008 me racontait qu’une de ses premières expériences dans le métier avait consisté à enregistrer une sessions expérimentale de free jazz dans une porcherie. Par la suite, il n’avait jamais eu à cœur que d’élaguer le son. Il disait, d’une formule simple et magnifique: « Ecouter, c’est réveiller des parts de soi. »

A Lyon, une spectatrice me fait remarquer que j’ai filmé de très près les gens (non !), et que ce serait donc bien le signe que je cherchais l’émotion à tout prix. Et en plus, je ne leur offrais pas de service de maquillage, rajouta-elle. Il y a parfois la même méfiance à l’égard des films que des yaourts anti-cholestérol. Je rêverais que dans toutes les écoles, non seulement l’image devienne véritablement objet de pensée – qu’il s’agisse d’une séquence de Watkins, d’une peinture de Masaccio, d’un photo-reportage de Life ou du dernier Instagram de Taylor Swift —, mais soit aussi, enfin, pratiquée comme un moyen d’expression et d’analyse en soi. Que l’image cesse d’être appréhendée comme un simulacre récréatif ou le bras armé des pouvoirs dominants, doxa où Platon rencontre Baudrillard si présente pendant les débats. A Lyon, au Comoedia, ce soir-là, bêtement, je n’osais répliquer : Ne savez-vous pas que vous tissez à chaque seconde de l’image comme l’araignée tisse sa toile ? Ne savez-vous pas que l’image leurre et guérit à la fois ? Ne savez-vous pas que la salle de projection où nous nous trouvons n’est qu’une élaboration à grande échelle de ce qui se passe dans vos têtes ! Allez, hop, changeons de salle et allons voir Vice Versa.

Le visage de Madhabi Mukherjee

Quelques temps avant la projection lyonnaise, dans les derniers moments de la tournée. Vice versa n’est pas encore sorti. A l’Omnia de Rouen, en attendant que la séance en matinée se termine, sur invitation de l’exploitant Jean-Marc Delacruz, je me faufile dans une salle adjacente qui passe un film nouvellement restauré de Satyajit Ray, Charulata. Je ne connais guère que Le salon de musique ou Le Monde d’Apu, vu et revu pendant mon adolescence (sur VHS), et découvre un Ray beaucoup plus narratif, aux tempos plus rapides, mettant en place une tranquille machine de destruction qui frappera la pauvre protagoniste en quête d’affranchissement. La caméra s’attarde sur son visage en proie au doute ou à la peur, elle la filme de face et en contre-plongée alors que la jeune femme tourne le dos à l’homme qui détient tout pouvoir sur son destin, et dicte sa conduite dans le fond du plan. Je dois quitter la salle avant la fin mais on mesure déjà combien tout cela va très mal se terminer. Les lumières se rallument sur les visages des agents du film et du public rouennais, j’ai envie de parler de Charulata, de cette femme qui veut vivre, du noir et blanc, des gros plans et de leur valeur affective, de cette version indienne de l’échange qui clôt Le Voyage à Tokyo d’Ozu, entre deux jeunes femmes, l’une à marier et l’autre veuve :

Kyoko : « Mais la vie est-elle donc réellement triste et décevante ? »

Nuriko, avec un large sourire, doux et franc: « Bien sûr ! ».

J’ai quitté Pôle emploi ne quittez pas. Place à des visages nouveaux.

Charulata, de Satyajit Ray.