La mécanique aveugle des soldats

La fuite de la population s’accomplit dans le désordre et le chaos tandis que la colonne militaire est représentée comme une pure ligne géométrique, montrant les soldats de dos. Le retour rythmique de la colonne de soldats, dont la marche est scandée par le battement régulier des tambours, introduit la sensation d’un mouvement destructeur animé par l’inflexible métronome de la tragédie.

La force brutale de l’armée, totalement indifférente aux manifestations de détresse du peuple est soulignée par la répétition lancinante de plans privilégiant les compositions en diagonale : gros plans en contre-plongée sur la rangée des fusils tirant sur la foule ou en plongée sur les bottes descendant mécaniquement l’escalier. La colonne répressive ne s’immobilise ainsi que pour faire feu, traçant une diagonale mortifère qui barre l’image de haut en bas et oblitère symboliquement tout échappatoire.

Ces soldats sans visage, réduits à des bottes et des fusils, tirent devant eux comme s’ils visaient le vide au sein d’un montage qui juxtapose les plans du peuple et des soldats selon une dynamique conflictuelle caractéristique du montage chez Eisenstein. À la fluidité des champ-contrechamps habituels dans la représentation dramatique d’une confrontation, le réalisateur préfère la rhétorique du faux raccord de direction : peuple et soldats représentent deux mondes hétérogènes (humanité contre inhumanité) et la possibilité même du partage d’un espace commun est exclue par le montage. De manière très cohérente et expressive, la mise en scène propose donc une représentation de l’armée, et par extension la tyrannie tsariste comme la pure expression, quasi abstraite, d’une violence déshumanisée.

La figure tragique de la mère assassinée

À l’opposé de la mise en scène des soldats, la représentation du peuple articule constamment l’individuel et le collectif, le particulier et l’ensemble en utilisant toute la gamme de l’échelle des plans. Les multiples variations d’échelles entre les différents plans montés cut déstabilisent la continuité (on perd parfois la position exacte des personnages dans l’espace) exprimant de manière forte la confusion de cette scène de terreur générale.

Pour accroître la durée et le pathétisme de la répression, Eisenstein introduit des épisodes dramatiques : l’exécution sommaire d’un groupe de femmes sans défense en quatre plans précède ainsi le meurtre d’une jeune mère cherchant à protéger son bébé, dont le landau oscille dangereusement au bord des marches. La mise en scène de la jeune femme fait l’objet d’une forte rhétorique mélodramatique :

– sa vulnérabilité est soulignée par son statut de veuve dont le crêpe noir vient successivement contraster avec la blancheur de son visage terrifié puis avec les draps immaculés de son bébé en pleurs dans le landau.

– son agonie fait l’objet d’un « sur-découpage » qui dilate le temps en multipliant les très gros plans pathétiques sur son visage, les plans rapprochés sur son affaissement et les gros plans sur les roues du landau en équilibre précaire.

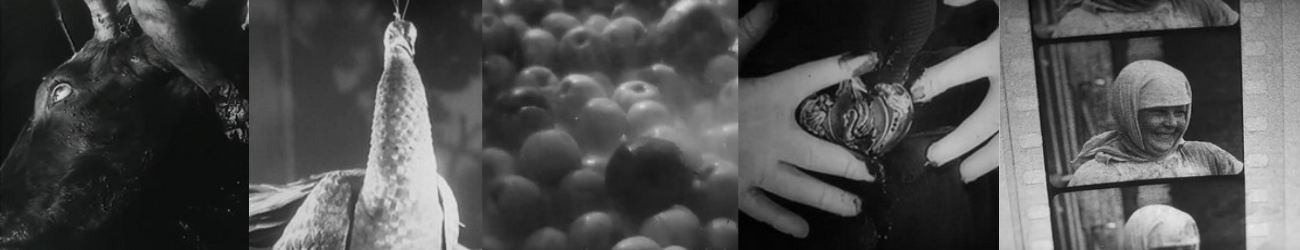

– le gros plan sur le cygne maculé de sang qui orne sa boucle ceinture confère une portée symbolique à la mort de la jeune femme en la consacrant comme une figure du peuple innocent subissant un martyre injustifiable.

La chute du landau, une apothéose dramatique

La séquence connaît son apothéose avec la descente solitaire du bambin qui dévale les marches du grand escalier à bord de sa frêle embarcation à roulettes. Cette descente interminable fait l’objet d’un nouveau sur-découpage (14 plans sur 25), qui a pour double effet une dilatation du temps (des plans sur le landau sont montés deux fois) et d’une accélération de l’action aux rythmes conjugués de la vitesse du landau et de la rapidité du montage. Afin de dramatiser la scène, pleinement inscrite dans le mouvement d’affolement générale par des plans de coupe sur la foule, le montage insère des gros plans de réaction sur les visages horrifiés d’une institutrice et d’un étudiant, jusqu’au basculement final du couffin traité de manière elliptique. En écho avec une action précédente montrant un enfant écrasé par la foule, l’évocation de la mort de ce bébé inscrit pleinement la séquence comme dénonciation mélodramatique du régime tsariste.

Une coda brutale

Les trois derniers plans viennent ponctuer cette séquence de terreur par la juxtaposition spectaculaire en montage cut de trois plans exprimant la sauvagerie militaire : deux plans successifs en faux raccord dans l’axe cadrent le coup d’épée puis le cri de rage d’un cosaque en gros plan, auxquels répond la bouche béante d’horreur de l’institutrice assassinée, dans un effet d’écho visuel saisissant. Cette coda brutale clôt par un dernier effet de montage virtuose une séquence qui doit toute sa résonnance émotionnelle à l’inventivité de sa mise en scène.

Dans la réalité, le massacre sur l’escalier d’Odessa a duré moins d’une minute. La séquence entière des escaliers d’Odessa s’étire sur plus de six minutes. On mesure à quel point elle a fait l’objet d’une attention toute particulière de la part du cinéaste, qui clôt ce morceau d’anthologie par un moment d’apothéose. Pour la seule fois depuis le début, Eisenstein montre en gros plan le visage du bourreau. Mais ce n’est pas un soldat : le sabre qui s’abat sur l’enfant et qui éclabousse de sang le visage de l’institutrice est celui d’un cosaque, dont on sait qu’ils fournissaient souvent une cavalerie irrégulière au pouvoir tsariste. L’armée régulière, elle, demeure réifiée et robotisée jusqu’à la fin. Si besoin était, le discours initial s’en trouve dès lors souligné, avec on ne peut plus de force, d’assurance et de conviction.