Hire et le boucher

La scène chez le boucher fournit un excellent exemple de l’art de portraitiste de Duvivier. Le commerçant incarne d’emblée la figure du français moyen, caractérisée par sa médiocrité autosatisfaite. C’est un père de famille nombreuse, dont la conversation bonhomme marque la différence qui le sépare de son client (« Si vous aviez huit enfants comme moi ! Ah, mais c’est vrai, vous n’avez pas de femme non plus… »). Le flux de ses paroles conjugue flagornerie et médisances de circonstance, emballées dans une jovialité de boutiquier soucieux de la prospérité de son établissement (« Regardez-moi ça si c’est pas du premier choix ! », lance-t-il à Hire en lui présentant sa formidable côtelette dans le filet). L’artisan considère le monde à hauteur de boutique comme en témoigne le plan qui le montre, au milieu de sa devanture ornée de viandes diverses, toisant avec hostilité l’arrivée des forains, considérés comme une concurrence déloyale : « Les clients vont se bourrer de sucreries ! Ça devrait être interdit ! ». Le masque de cordialité factice tombe spontanément au départ de Hire, dont le laconisme contraste avec la sociabilité attendue par le volubile commerçant.

Motifs mortifères

Les cadrages à l’intérieur du magasin du boucher mettent Hire en relation avec les pièces de viande suspendues à des crochets de manière significative. Le personnage finira en effet accroché à une gouttière au-dessus du vide avant de s’écraser sur le sol, comme la côtelette sur la planche du boucher.

C’est d’ailleurs juste après cette scène que le cadavre de Mademoiselle Noblet est découvert par les forains, à l’issue d’un long travelling autonome qui, dans un mouvement inverse du premier plan, cadre la place du quartier en plan général avant de révéler en gros plan les pieds de la morte. Une femme sans enfants, qui sera elle aussi jugée plus tard comme une personne inutile par Alfred, le véritable coupable.

Le prologue introduit donc le discours du film sur l’éviction des « indésirables », du clochard à Mlle Noblet, par des effets de soulignement spectaculaires (les cadres sur les pieds) ou plus discrets (le travail sur les compositions d’images et les arrière-plans symboliques).

Lumières équivoques

Pendant ce temps, Monsieur Hire continue de faire ses courses et se rend chez la crémière. Juste avant que la nouvelle du meurtre ne soit relayée, la patronne demande à ce que l’on éclaire le magasin (« Jêrôme, allume un peu, veux-tu, on n’y voit plus ! »). Hire se retrouve ainsi littéralement « mis en lumière » à ce moment crucial, alors qu’il s’emploie simplement à choisir un fromage. Sur les lieux de la découverte du cadavre, c’est Alfred qui prend les affaires en main et se charge de faire reculer la masse des curieux en attendant l’arrivée de la police. Il procède même à l’identification du corps en faisant à son tour « la lumière » sur le visage de la morte avec une lampe. Alfred reconduit ainsi la demande de la crémière, ce qui a pour effet d’instaurer une association entre Hire et le meurtre pour le spectateur.

Mais chez Duvivier, et dans Panique en particulier, les apparences sont toujours trompeuses, si bien qu’Alfred continue de diriger les opérations, y compris lorsque la police est présente. Il reçoit d’ailleurs les félicitations de Michelet, le secrétaire du commissaire, pour son sens de l’initiative, tandis que le percepteur (qui se nomme « Sauvage ») se répand en obséquiosités, témoignant de son appétit de détails croustillants concernant l’affaire, comme les badauds qui l’entourent. En écho au propos de Monsieur Hire (« De tout temps les charognes ont attiré les mouches »), Michelet interpelle alors la foule (« Allez, écartez-vous, voyons, ce n’est pas une attraction ! »). La mort est ainsi désignée à l’orée du film comme un spectacle donné en pâture à la foule avide de sensations fortes.

Le spectateur complice

L’innocent Monsieur Hire n’est pas présenté comme un personnage spécialement sympathique, auquel le spectateur serait enclin à s’identifier facilement. Dans les premières scènes, son attitude et son comportement génèrent même une certaine méfiance alimentée par ses sèches réparties, son goût pour la viande saignante et son indifférence à la mort de Mlle Noblet. Le cinéaste nous place donc d’abord dans une position de jugement négatif sur le personnage en nous incitant à partager les préjugés des habitants du quartier.

Duvivier multiplie les effets de leurre concernant son protagoniste. Ainsi, quand Hire arrive dans son hôtel, il est clairement pris comme cible par la caméra. Vu d’assez loin, il vient systématiquement s’encadrer dans une portion d’espace délimitée par une porte ou une fenêtre, comme si donc le protagoniste était placé dans la ligne de mire d’un observateur caché, épiant ses moindres faits et gestes. Ce qui induit d’emblée l’idée de suspicion, alimentée par une musique dramatique, alors même que l’action se limite à la stricte routine quotidienne d’un retour à son appartement.

Dans le même ordre d’idée, la scène avec la fillette se dote elle aussi d’un coefficient d’équivoque, suscitée par la mise en scène. L’angle de prise de vue en contre-plongée génère un climat oppressant au sein d’un espace labyrinthique, tandis que l’éclairage en clair-obscur oppose graphiquement la tenue noire de Monsieur Hire masquée par l’ombre et la robe blanche de la petite fille. Cependant, le sourire et la réaction de la gamine indiquent que ce voisin ne constitue aucune menace pour elle. Elle se montre très polie à son endroit et semble même beaucoup l’apprécier, contrairement à sa mère qui la sermonne en lui interdisant d’accepter quoi que ce soit de cet individu louche.

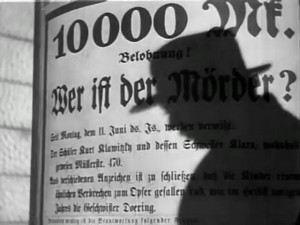

Une mise en scène du soupçon : références expressionnistes

Un homme tout de noir vêtu au comportement marginal et qui offre un fruit à une petite fille, cela évoque inévitablement le chef-d’œuvre de Fritz Lang, M le maudit, où un tueur d’enfants se retrouve conjointement traqué par la pègre et par la police, avant d’échapper in extremis au lynchage populaire. Cette référence est délibérée de la part de Duvivier comme en témoigne la façon dont il filme la progression de Hire dans l’escalier, où le personnage se manifeste comme une pure ombre maléfique projetée sur un mur, dans une double allusion au prologue du film de Fritz Lang et aux célèbres ombres portées du cinéma expressionniste (Nosferatu, Le Cabinet du docteur Caligari). La mise en scène installe donc le personnage de M. Hire de manière très ambiguë, alimentant les soupçons du spectateur à l’encontre du personnage.

Mais dans Panique, personne n’est conforme à l’idée que l’on peut se forger de prime abord. L’ogre supposé se révèlera être un agneau blessé par la vie, tandis que la fringante princesse qui débarque en ville cache en fait l’âme noire d’une mauvaise fée manipulatrice, secondée par un triste sire à l’aura vampirique.

Références

M le Maudit : le meurtre de la petite Elsie

Le cinéma expressionniste en 5 minutes