Présentation

Une courte vidéo d’introduction à l’oeuvre d’Orson Welles évoquant notamment ses relations conflictuelles avec les studios hollywoodiens.

L’Enfant terrible de Hollywood

« Le cinéma est un art, mais c’est aussi une industrie ». La célèbre formule d’André Malraux résume à elle-seule les rapports tumultueux qu’Orson Welles a entretenu avec le système hollywoodien durant la majorité de sa carrière. Le tempérament bouillonnant du cinéaste ne s’est jamais accordé aux exigences des décideurs de « l’usine à rêves ». Une véritable guerre de tranchées, qui oppose un insatiable appétit de créativité aux incontournables impératifs de rentabilité. Dès son premier long métrage, il impose un style unique, aux antipodes des usages en vigueur. Un style reconnaissable parmi tous, qui revendique haut et fort la primauté de l’artiste sur le pouvoir de l’industrie.

Quand Orson Welles débarque à Hollywood en 1939, âgé de 24 ans, il s’est déjà brillamment illustré au théâtre et à la radio. Sa mise en ondes de La Guerre des mondes, le fameux roman de science-fiction de son homonyme H. G. Wells, a fait date. Pensée comme un canular, l’émission radiophonique est conçue de telle sorte que les auditeurs croient réellement à l’invasion de la Terre par les Martiens. Le subterfuge a tellement bien fonctionné que dès le lendemain, l’événement fait la une des journaux, qui en exagèrent les conséquences et propulsent le jeune trublion au rang de phénomène national. La firme RKO lui dresse alors un pont d’or, qui lui garantit au moins un film par an. Welles s’envole vers la Californie.

Pour son premier film, il décide de jouer lui-même le rôle principal d’une histoire originale, Citizen Kane, qu’il a écrite en collaboration avec le scénariste Herman Mankiewicz. Contre toute attente, le patron de la RKO soutient le projet et met tous les moyens du studio à sa disposition. Welles souhaite alors prouver qu’il peut être un aussi bon metteur en scène de cinéma qu’il l’a été au théâtre et à la radio.

Citizen Kane sera donc une sorte de manifeste, qui ne ressemble à aucun autre film de l’époque :

• Welles déstructure la narration linéaire classique en multipliant les flashes-back et les points de vue.

• Il creuse la profondeur de champ en tournant avec un objectif de très courte focale (le 18,5mm), qui offre une grande largeur de cadre et permet d’obtenir la netteté sur toute la surface de l’image.

• Il multiplie les angles de prise de vue très marqués, comme ces fameuses contre-plongées qui vont se cogner contre les plafonds. Plafonds que d’ordinaire on ne voit jamais, puisque que c’est là que l’on suspend les projecteurs.

Welles prend donc le contrepied absolu de la « transparence hollywoodienne classique », qui met tout en œuvre pour faire oublier la présence de la caméra. Il élabore un style baroque, où la caméra exhibe au contraire sa virtuosité, allant jusqu’à voler la vedette aux acteurs eux-mêmes. La signature visuelle du jeune prodige crève l’écran, et Citizen Kane compte aujourd’hui parmi les plus grands chefs-d’œuvre du cinéma mondial. C’est un pur film d’auteur, voulu comme tel, ceci bien avant que la notion ne soit popularisée par les critiques des Cahiers du cinéma à la fin des années 50.

Mais très tôt, les ennuis commencent. Le personnage principal du film est inspiré de la vie d’un authentique grand patron de presse, William Randolph Hearst, qui juge l’adaptation peu flatteuse à son égard et tente de faire annuler la sortie du film. Ce qui contribue à son échec commercial et inquiète la RKO. Welles se retrouve alors « placé sous surveillance » par la production. Mais heureusement, son deuxième film est déjà en chantier quand l’affaire éclate.

La Splendeur des Amberson évoque la fin du 19ème siècle à l’aube d’une ère nouvelle, sur fond d’affrontement de la classe terrienne et de la classe industrielle. Affrontement symbolisé par le fracas mécanique des premières voitures sans cheval. Cette deuxième réalisation adopte un ton volontiers romanesque et accorde une attention plus sereine aux personnages, tout en explorant autrement les thèmes de prédilection du cinéaste. Comme dans Citizen Kane, il est question de la corruption du temps, de la décadence des mondes et du naufrage de la morale dans l’humanité vulnérable.

Malgré la facture plus tempérée de La Splendeur des Amberson, Welles se retrouve dépossédé du montage final. Si bien que le film sort amputé d’un tiers de sa durée. Et défiguré par l’ajout d’une fin heureuse, en contradiction avec la tonalité douce-amère de l’ensemble. La carrière d’Orson Welles semble déjà brisée : l’enfant terrible de Hollywood n’est plus considéré par la profession que comme un artiste excentrique, ingérable et dépensier et ses relations avec les grands studios ne seront plus que sporadiques et toujours problématiques.

En 1946, il accepte malgré tout de tourner un film de commande, en relation directe avec l’actualité de l’époque. L’intrigue du Criminel est centrée sur un ancien nazi qui vit caché sous une fausse identité dans une bourgade de l’Amérique profonde. Welles semble courber l’échine face au système. Il atténue les audaces de son style singulier, mais sans parvenir à se défaire des griffes du producteur, qui se mêle une nouvelle fois du montage final, en supprimant le prologue tourné en Amérique du Sud. Si bien que Welles n’a jamais tenu Le Criminel en haute estime. Pourtant, on y retrouve plusieurs figures et motifs chers au cinéaste, manifestant un certain désenchantement du siècle. Il s’agit par ailleurs du premier long métrage hollywoodien qui intègre des images des camps nazis.

L’année suivante, Welles dirige son épouse Rita Hayworth dans La Dame de Shanghai, un thriller tellement iconoclaste qu’il a suscité d’emblée la méfiance de la Columbia. La firme en a d’ailleurs retardé la sortie pour ne pas « nuire » à l’aura de sa star féminine, qui apparait ici dépourvue de son épaisse chevelure rousse, mais avec les cheveux courts et teints en blond ! Le succès en salles n’est pas vraiment au rendez-vous. Mais La Dame de Shanghai a acquis depuis le statut de film culte, grâce à son univers d’images et de formes à la limite de l’onirisme. Plusieurs passages importants sont marqués par l’insolite, par le jeu entre les apparences trompeuses et la réalité. La séquence du « labyrinthe des miroirs », la plus fameuse du film, témoigne d’ailleurs d’une inspiration ouvertement expressionniste.

Après son Macbeth réalisé en 1948, Orson Welles ne fera plus qu’un unique retour à Hollywood en tant que réalisateur. Pour y tourner La Soif du mal en 1958, où il incarne un policier véreux dans une ville miteuse située aux abords de la frontière mexicaine. Et une dernière fois, Welles se heurte aux décideurs qui lui refusent encore le droit au final cut. Et une dernière fois, la postérité va donner raison à l’auteur. La Soif du mal comprend en effet le plan-séquence le plus célèbre jamais tourné, d’une complexité et d’une virtuosité jamais égalées.

Un authentique morceau d’anthologie, saccagé par les crédits du générique que la Universal avait cru bon d’y apposer… Heureusement, cette formidable ouverture de plus de trois minutes a été restituée dans son intégrité lors d’une restauration du film en 1998. C’est désormais loin des ciseaux des grands studios qu’Orson Welles va poursuivre sa carrière, bon an, mal an. Une rupture qui lui offre l’occasion d’un retour aux sources de son inspiration première. Donc un retour vers William Shakespeare.

Orson Welles et William Shakespeare

Depuis son enfance, Welles possède une grande connaissance du répertoire shakespearien. En tant qu’acteur, commentateur éclairé et metteur en scène de théâtre. Pour le cinéma, il adapte Macbeth en 1948, aux États-Unis mais pour le compte d’une toute petite structure indépendante. Réalisé en 23 jours avec peu de moyens, et tourné intégralement en plans-séquence dans d’oppressants décors de grottes primitives, le Macbeth de Welles demeure l’une des meilleures adaptations cinématographiques du dramaturge élisabéthain, qui parvient à éviter tous les écueils du théâtre filmé.

Le tournage d’Othello, lui, s’étalera sur près de 4 ans, à travers tout le Maroc et l’Italie. Une véritable odyssée, qui s’interrompt puis reprend au gré de financements qui peinent souvent à arriver. Mais Welles transforme le handicap de production en un atout artistique presque insensé. Grâce à son exceptionnel talent de monteur, il dote le projet d’une force visuelle et d’une puissance dramatique hors du commun, qui rappelle le formalisme russe des Vertov, Koulechov et Eisenstein – rien de moins. Othello dure à peine 90mn et comporte près de 2000 plans – ce qui donne une idée concrète de l’ampleur du travail accompli (par comparaison, Citizen Kane dure près de deux heures et compte à peine 500 plans.)

Soutenu par des producteurs suisses et espagnols, Welles clos son cycle shakespearien avec Falstaff, en 1966. Le scénario s’appuie sur un personnage qui intervient dans différentes pièces de Shakespeare (Henry IV, Henry V, Les Joyeuses commères de Windsor et Richard II). « Falstaff, c’est moi », affirmait alors le cinéaste, qui réalisait ce film à 50 ans. Il s’agit en effet d’une sorte de synthèse de toute la vie d’artiste d’Orson Welles, de ses succès comme de ses échecs. En tant que personnage, Falstaff incarne par excellence la figure clownesque de l’artiste face au pouvoir, la figure brisée du cinéaste face au système. La mise en scène de Welles emporte le spectateur dans un tourbillon de verbe, d’adresse et de maestria, qui culmine lors d’une scène de bataille grandiose.

Les Années nomades

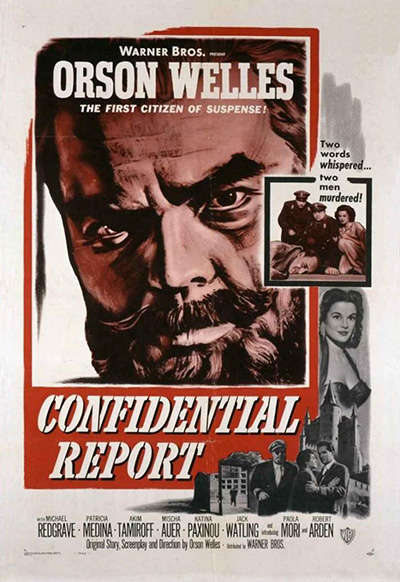

Depuis Othello, Welles est devenu un cinéaste nomade, qui pose sa caméra un peu partout en Europe, au hasard des opportunités. Mr. Arkadin est tourné en France, en Espagne, en Allemagne de l’Ouest et en Italie, pour aboutir à un résultat en parfaite adéquation avec l’univers du cinéaste. Le protagoniste est un monstre dans la droite lignée de celui de Citizen Kane : un homme qui use de sa puissance et de sa fortune pour engager un détective privé chargé de reconstituer sa propre mystérieuse carrière. En fait, il s’agit pour Arkadin de vérifier que son secret est bien gardé, et que la faute qu’il tient à cacher demeure à l’abri de toute investigation. Mr. Arkadin constitue l’un des sommets du style baroque de Welles, dont il déploie les principales ressources pour décrire un monde parvenu au stade ultime de sa décomposition.

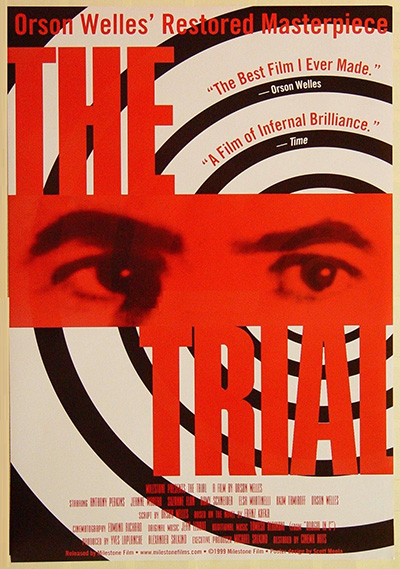

Le Procès creuse le même sillon d’une radiographie impartiale du 20ème siècle. Tourné à Zagreb et à Paris, en grande partie dans les bâtiments désaffectés de la gare d’Orsay, cette libre adaptation du roman de Kafka (1925) est une parabole du monde d’après la Shoah, où le personnage de K est présenté comme la victime d’une organisation concentrationnaire.

Le nomadisme de Welles le mène également vers le petit écran. Durant l’automne 1967, il réalise un moyen métrage pour la télévision française : Une histoire immortelle, avec Jeanne Moreau. Désormais habitué aux budgets très réduits, Welles s’adapte sans difficultés aux conditions modestes d’une fiction télévisuelle. Il se prête alors à une sorte d’exercice de style, dans lequel il convoque différents personnages devenus des mythes populaires, y compris ceux de sa propre filmographie.

Au cours de ce séjour en France, Welles rencontre le documentariste François Reichenbach, avec qui il réalise Vérités et mensonges en 1973. Ce film est, entre autres, un « faux documentaire » sur un « faux faussaire », où Welles se délecte de son personnage de mi-magicien mi charlatan, abusant agréablement son public, tout en développant une profonde réflexion sur l’art et sa place dans le monde.

Après ce film-essai aussi brillant que ludique, la liste des projets laissés sans suite s’allonge toujours. Car la filmographie de Welles comporte presque autant de « films fantômes » que de films achevés. Quelques-uns de ces « films fantômes » ont réussi à trouver le chemin des salles après la mort du cinéaste, montés par d’autres, anciens collaborateurs ou admirateurs de longue date. C’est le cas de Don Quichotte, finalisé par Jess Franco et sorti en 1992. Un autre projet, intitulé De l’autre côté du vent, a été repris par Peter Bogdanovitch. Une version montée est sortie en 2018, diffusée dans différents festivals puis sur la plateforme Netflix. Comme un ultime tour de passe-passe du cinéaste prestidigitateur…

Au terme de cette excursion à travers l’œuvre d’Orson Welles, un constat s’impose : tous les films qu’il a réalisés sont construits autour d’une enquête sur un héros ambigu, souvent victime de sa démesure, dont la personnalité s’élucide progressivement, voire virtuellement, mais jamais complètement. Le masque, l’apparence et le faux-semblant ne sont jamais totalement levés. Ce qui fait d’Orson Welles le premier grand cinéaste américain moderne, sensible à la complexité des hommes et à l’inévidence du monde.